В недавнем исследовании, опубликованном в журнале PLOS Biology, международная группа исследователей под руководством Института химической экологии Макса Планка показала, как европейские еловые короеды (Ips typographus) используют летучие грибковые метаболиты защитных веществ растений в качестве важных химических сигналов при нападении на еловые деревья. Исследователи также обнаружили, что у насекомых есть обонятельные нейроны, специализированные для обнаружения этих летучих соединений. Грибковые метаболиты дают жукам важные подсказки о присутствии полезных грибов, состоянии защиты деревьев и плотности популяции их сородичей. Исследование подчеркивает важность химической коммуникации для поддержания симбиоза между короедами и их грибковыми партнерами.

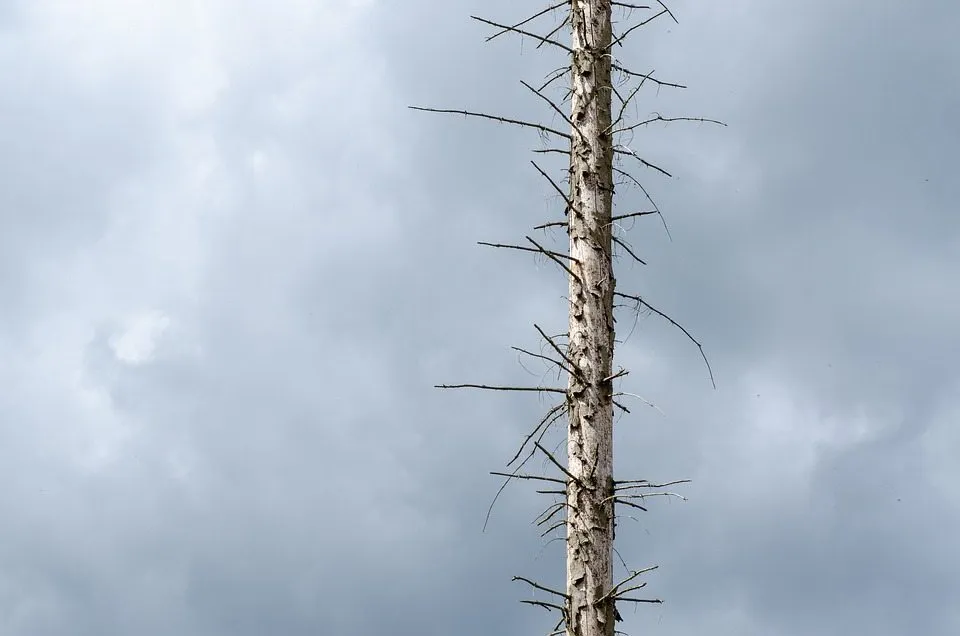

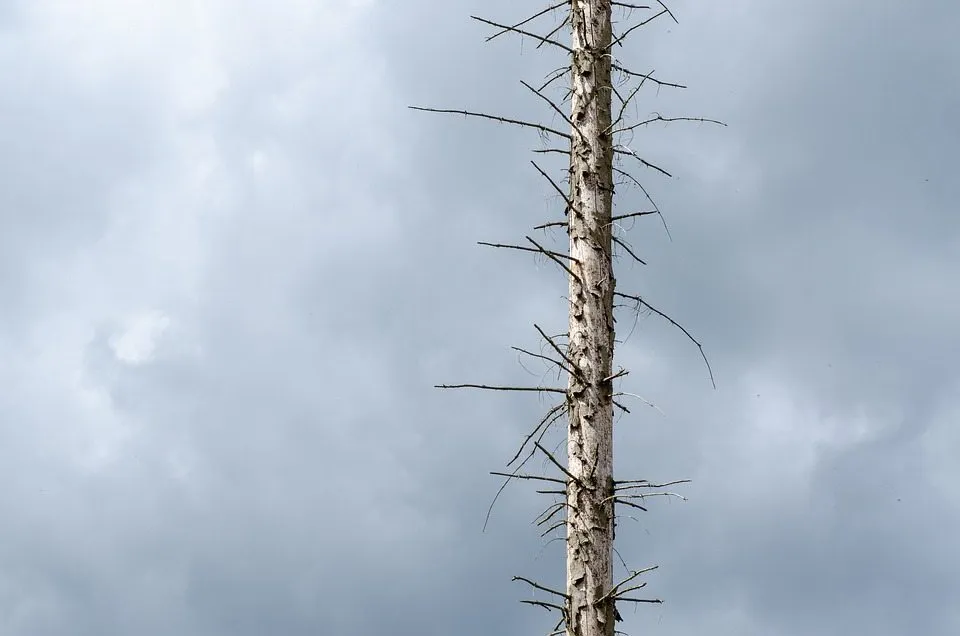

В последние годы массовые атаки короедов нанесли значительный ущерб лесам в Германии. Как сообщило Федеральное статистическое управление в июле 2022 года, более 80% деревьев, которые пришлось вырубить в предыдущем году, были повреждены насекомыми, что составило более 40 миллионов кубометров поврежденной древесины. Европейский еловый жук, Ips typographus, является одним из основных вредителей, ответственных за этот ущерб. Жук длиной всего несколько миллиметров нанес огромный ущерб монокультурам ели в Тюрингском лесу и в горах Гарц.

Химическая связь имеет решающее значение для массовых атак короеда. Жуки сначала выбирают подходящее дерево, а затем выделяют так называемые феромоны скопления. Эти феромоны привлекают сородичей, находящихся поблизости, инициируя массовую атаку, которая преодолевает защитные силы дерева. Ели, чьи защитные силы уже ослаблены стрессом, легче поддаются атаке.

Для успешного размножения на деревьях еловым короедам необходимы грибы-союзники. Грибы являются эктосимбионтами, симбиотическими партнерами, живущими вне жуков. Каждое новое поколение жуков должно найти свои симбиотические грибы и перенести их на новое дерево-хозяина.

В новом исследовании группа ученых обнаружила, что европейский еловый короед может находить своих грибковых партнеров по летучим химическим соединениям, которые грибки выделяют при разложении компонентов еловой смолы. Грибок Grosmannia penicillata особенно хорошо рос на среде из еловой коры и выделял больше летучих соединений, чем большинство других протестированных грибков. Поэтому исследователи сосредоточили свои исследования на этом грибе. Исследователи создали специальные экспериментальные арены, где они могли проверить, привлекают ли жуков летучие соединения, выделяемые грибами.

Исследователи обнаружили, что симбиотические грибы могут превращать терпеновые соединения из еловой смолы в их кислородные производные и что некоторые из этих метаболитов, производимых грибами, особенно привлекательны для короедов. Общий вывод заключается в том, что эти летучие вещества служат химическими сигналами, которые поддерживают симбиоз между короедами и связанными с ними грибами.

Исследователи также обнаружили, что патогенные грибы, вредные для жуков, также могут метаболизировать соединения еловой смолы. Однако, в отличие от метаболитов симбиотических грибов, получаемые производные не являются привлекательными для короедов. Поэтому короеды могут использовать свое обоняние, чтобы определить, полезны или вредны для них грибы, присутствующие на дереве.

Наконец, исследователи обнаружили, что у короедов есть обонятельные клетки в усиках, которые настроены на обнаружение летучих соединений грибкового метаболизма. Это еще одно доказательство того, что грибковые метаболиты делают ели, уже зараженные грибками, еще более привлекательными для короедов. Результаты этого исследования могут привести к лучшему пониманию механизмов, лежащих в основе нападения короедов и борьбы с ними, что потенциально позволит уменьшить ущерб, наносимый этими вредителями в будущем.

В последние годы массовые атаки короедов нанесли значительный ущерб лесам в Германии. Как сообщило Федеральное статистическое управление в июле 2022 года, более 80% деревьев, которые пришлось вырубить в предыдущем году, были повреждены насекомыми, что составило более 40 миллионов кубометров поврежденной древесины. Европейский еловый жук, Ips typographus, является одним из основных вредителей, ответственных за этот ущерб. Жук длиной всего несколько миллиметров нанес огромный ущерб монокультурам ели в Тюрингском лесу и в горах Гарц.

Химическая связь имеет решающее значение для массовых атак короеда. Жуки сначала выбирают подходящее дерево, а затем выделяют так называемые феромоны скопления. Эти феромоны привлекают сородичей, находящихся поблизости, инициируя массовую атаку, которая преодолевает защитные силы дерева. Ели, чьи защитные силы уже ослаблены стрессом, легче поддаются атаке.

Для успешного размножения на деревьях еловым короедам необходимы грибы-союзники. Грибы являются эктосимбионтами, симбиотическими партнерами, живущими вне жуков. Каждое новое поколение жуков должно найти свои симбиотические грибы и перенести их на новое дерево-хозяина.

В новом исследовании группа ученых обнаружила, что европейский еловый короед может находить своих грибковых партнеров по летучим химическим соединениям, которые грибки выделяют при разложении компонентов еловой смолы. Грибок Grosmannia penicillata особенно хорошо рос на среде из еловой коры и выделял больше летучих соединений, чем большинство других протестированных грибков. Поэтому исследователи сосредоточили свои исследования на этом грибе. Исследователи создали специальные экспериментальные арены, где они могли проверить, привлекают ли жуков летучие соединения, выделяемые грибами.

Исследователи обнаружили, что симбиотические грибы могут превращать терпеновые соединения из еловой смолы в их кислородные производные и что некоторые из этих метаболитов, производимых грибами, особенно привлекательны для короедов. Общий вывод заключается в том, что эти летучие вещества служат химическими сигналами, которые поддерживают симбиоз между короедами и связанными с ними грибами.

Исследователи также обнаружили, что патогенные грибы, вредные для жуков, также могут метаболизировать соединения еловой смолы. Однако, в отличие от метаболитов симбиотических грибов, получаемые производные не являются привлекательными для короедов. Поэтому короеды могут использовать свое обоняние, чтобы определить, полезны или вредны для них грибы, присутствующие на дереве.

Наконец, исследователи обнаружили, что у короедов есть обонятельные клетки в усиках, которые настроены на обнаружение летучих соединений грибкового метаболизма. Это еще одно доказательство того, что грибковые метаболиты делают ели, уже зараженные грибками, еще более привлекательными для короедов. Результаты этого исследования могут привести к лучшему пониманию механизмов, лежащих в основе нападения короедов и борьбы с ними, что потенциально позволит уменьшить ущерб, наносимый этими вредителями в будущем.

Оладьи

Оладьи Тонкие блинчики

Тонкие блинчики Заварные блины

Заварные блины Овсяные блины

Овсяные блины Панкейки

Панкейки Дрожжевые блины

Дрожжевые блины Блины

Блины Творожные блины

Творожные блины Блинные пироги и торты

Блинные пироги и торты Национальные блины

Национальные блины