На сайте постоянно возникает вопрос и дискуссии по поводу того, что домашний хлеб невкусный, не того вкуса что в магазине, не тот запах, не та корочка, не те бока и т. д.

Часто можно слышать – а вот хочу тот хлеб, который был тогда-то в прошлом. И наши мамы и бабушки старшего поколения с удовольствием поедают именно магазинный хлеб и не хотят даже знать о различных добавках в него – ответ один: «это все вранье, и хлеб из магазина вкусней».

Я не хочу сказать, что абсолютно весь хлеб в прошлом был плохой.

Просто мы вкуса другого хлеба не знали. А когда на одном хлебе растет не одно поколение, это уже генетически...

В принципе мы едим магазинный хлеб, который начали выпекать где-то с 20-х годов прошлого века и по сей день пекут, мало что изменилось, даже ГОСТовская технология выпечки. Ну, технологию трогать не будем. Если такой вкусный хлеб получается, значит технология очень хорошая.

Почитайте эту статью – интересно освещена история выпечки хлеба в России с прошлого века.

Интересен вывод по этому вопросу – почему магазинный хлеб лучше и вкусней, смотрите в конце статьи.

Дальше комментарий не мой.

Данная статья правдиво освещает тяжелейшие периоды истории нашей страны, однако, по нашему мнению логично объясняет низкую культуру потребления у нашего народа. Из-за чего в России процветают производители низкокачественных продуктов питания, в тоже время в правительстве лоббируются запреты на поступление качественных и дешевых продуктов по импорту. Аналогичные действия производятся с легковыми автомобилями – это все звенья одной цепи.

Игорь НАРСКИЙ

Общаясь с зарубежными коллегами -в том числе специалистами по истории России,-я часто слышал от них один и тот же вопрос: «Как русские могут жить в таких условиях?»

Действительно, для стороннего наблюдателя многое в нашей жизни остается загадкой: как можно выжить при катастрофическом обесценивании денег, многомесячных невыплатах скудного жалованья, ураганном сокращении рабочих мест, нищенских пенсиях, чудовищном съеживании государственных средств на образование и медицину, препоганом питании и нездоровых продуктах?

Почти за век коммунистического гнета пять поколений многострадальных россиян опустились в культуре питания почти на генетическом уровне.

Сталкиваясь с недоумением иностранцев, я пришел к убеждению, что ответить на этот вопрос невозможно, если не учитывать технику приспособления и способы выживания, выработанные россиянами в дореволюционное и советское время.

Одному из них-«отладке» культуры питания под условия хронического недостатка самых необходимых продуктов массового потребления в годы российской революции-и посвящен следующий сюжет.

Многократные смены режимов и ослабление государственных структур, размывание рынка товаров массового спроса, а затем гонения на него, реквизиционные акции военных и гражданских властей царского и Временного правительств, региональных и всероссийских «белых» и «красных» диктатур, неудачные попытки каждой из них создать систему регулируемого распределения и остановить инфляцию с помощью введения твердых цен-все это вело к сокращению и деформации домашнего бюджета.

И, соответственно, к обеднению стола «маленького человека», к превращению добывания пищи в тяжкую повседневную заботу.

Если понижение надежности прежних источников существования толкало к совершению различных-законных и запрещенных-техник добывания продуктов, то оскудение и упрощение рациона питания с неизбежностью отразилось на способах приготовления и рецептуре пищи.

Скупые упоминания в художественной литературе и воспоминания о русской революции свидетельствуют о примитивизации меню горожан:

«На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались немолотой рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу».

Дороговизна печеного хлеба вынуждала многих граждан выпекать хлеб дома, если позволяли дровяные запасы.

Мука становилась универсальной субстанцией многих примитивных блюд. Из теста на воде пекли лепешки; скатанные кишкой, оно варилось кусками в кипятке. Мука смешивалась с кофейной гущей и толченой картофельной шелухой. Ее добавляли в жидкий «советский суп» из воблы или селедки и в другие варианты популярной в те годы «затирухи», основу которой составлял мучной бульон.

В 1920 г. в поезде можно было услышать такой разговор:

«Вы не едали мучной каши? Да что вы? Это что ни на есть первый сорт кушанья. Надобно взять муки... Какой? Ржаной, не пшеничной же. Ее не возьмешь, а ржаную на заправку выдают, так ее с полфунта прикопить можно. Взять, значит, ее с полстакана, залить крутым кипятком и мешать, мешать, чтобы комьев не было. Догуста мешать. А потом?.. Что «потом»? И все тут. Сахарину прибавить? Да что с вами? Какой буржуй выискался! В кашу да сахарин! Мука аржаная и так сладкая. Щепотку соли, разве. У меня соль-то, почитай, вся вышла. Иной раз ребятишки орут: «Мамка, посоли»... Чем посолить? Слезой, разве... Ох, жисть!..».

Широкое распространение получил морковный чай. Морковь резали вдоль в виде лапши и тонким слоем раскладывали на железных листах или бумаге и ставили в теплую печь; после высыхания перекладывали на чистые железные противни и поджаривали до чайного цвета.

Полученный продукт заваривали, как обычный китайский чай. Более состоятельные находили и замену сахару, который по карточкам почти не выдавался, а на рынке попадался нечасто и стоил баснословно дорого.

Вместо него использовали дешевые конфеты (помадки, карамель), поддельный мед, патоку, «постный сахар», изюм, вишню. Когда и эти продукты начали подходить к концу, горожане стали изготавливать сладкие смеси.

Наиболее удачным из них считался «сухаро-сахар»-смесь 5-6 частей мелкотолченых ржаных сухарей и 1 части сахара с ванилью.

Кулинарные уроки, почерпнутые из солидного опыта городских низов и деревни неурожайных лет, в чрезвычайных условиях российской революции быстро усваивались в транспорте и толкучке очередей, на базаре и во время рискованных поездок за продуктами в сельскую местность, из бесед с бывалыми людьми и газетных статей. Простонародная рецептура входила в каждую семью.

Днем на обед подавалась небольшая порция жидкости без крупы, с редкими кусочками картофеля. На ужин дети получали уменьшенную порцию такой же жидкости.

Характерные метаморфозы в русле общей тенденции оскудения пережил как будничный, так и праздничный стол, причем не только социальных низов, но и осколков старого «образованного общества». Бывший служащий Челябинского окружного акцизного управления К. Н. Теплоухов, семья которого избежала унизительной бедности, помимо прочего, благодаря деятельной натуре ее главы, занявшегося доходным ремеслом- вырезанием из дерева мундштуков для папирос,- в январе 1922 г. записал в свой дневник:

"7 января-суббота-Рождество. Продолжаем вести роскошную жизнь. Утром пили настоящий чай, хотя и кирпичный, с сахарином. Обед-пельмени из конины; выпили спиртовки -пельмени показались очень вкусными. Настроение веселое».

Вряд ли продукты, составившие основу для семейного «пиршества» в 1922 г., за несколько лет до этого российский чиновник и его домочадцы отважились бы взять в рот.

Безнадежно понизились не только стандарты питания, но и культура употребления алкоголя. До революции не только в городе, но и в заводском поселке крепкие напитки пили маленькими рюмками с наперсток. Опьянение наступало достаточно быстро, так как правила хорошего тона в поселке требовали от гостей почти не притрагиваться к угощению, щедро выставляемому хозяином. Прежние привычки, нарушенные сухим законом 1914 г., окончательно рухнули на первом году революции, что с отталкивающей ясностью проявилось во время пьяных погромов осенью 1917 г.

Место профессионально изготовленных алкогольных напитков прочно заняли суррогаты-денатурат, политура и самогон, о качестве которых современники писали: «Самогонка представляет собой желтоватую бурду с сильным и весьма неприятным запахом перегорелого спирта; вторая и третья выгонки браги-светлее».

Продолжение следует...

Часто можно слышать – а вот хочу тот хлеб, который был тогда-то в прошлом. И наши мамы и бабушки старшего поколения с удовольствием поедают именно магазинный хлеб и не хотят даже знать о различных добавках в него – ответ один: «это все вранье, и хлеб из магазина вкусней».

Я не хочу сказать, что абсолютно весь хлеб в прошлом был плохой.

Просто мы вкуса другого хлеба не знали. А когда на одном хлебе растет не одно поколение, это уже генетически...

В принципе мы едим магазинный хлеб, который начали выпекать где-то с 20-х годов прошлого века и по сей день пекут, мало что изменилось, даже ГОСТовская технология выпечки. Ну, технологию трогать не будем. Если такой вкусный хлеб получается, значит технология очень хорошая.

Почитайте эту статью – интересно освещена история выпечки хлеба в России с прошлого века.

Интересен вывод по этому вопросу – почему магазинный хлеб лучше и вкусней, смотрите в конце статьи.

Дальше комментарий не мой.

Данная статья правдиво освещает тяжелейшие периоды истории нашей страны, однако, по нашему мнению логично объясняет низкую культуру потребления у нашего народа. Из-за чего в России процветают производители низкокачественных продуктов питания, в тоже время в правительстве лоббируются запреты на поступление качественных и дешевых продуктов по импорту. Аналогичные действия производятся с легковыми автомобилями – это все звенья одной цепи.

Игорь НАРСКИЙ

Общаясь с зарубежными коллегами -в том числе специалистами по истории России,-я часто слышал от них один и тот же вопрос: «Как русские могут жить в таких условиях?»

Действительно, для стороннего наблюдателя многое в нашей жизни остается загадкой: как можно выжить при катастрофическом обесценивании денег, многомесячных невыплатах скудного жалованья, ураганном сокращении рабочих мест, нищенских пенсиях, чудовищном съеживании государственных средств на образование и медицину, препоганом питании и нездоровых продуктах?

Почти за век коммунистического гнета пять поколений многострадальных россиян опустились в культуре питания почти на генетическом уровне.

Сталкиваясь с недоумением иностранцев, я пришел к убеждению, что ответить на этот вопрос невозможно, если не учитывать технику приспособления и способы выживания, выработанные россиянами в дореволюционное и советское время.

Одному из них-«отладке» культуры питания под условия хронического недостатка самых необходимых продуктов массового потребления в годы российской революции-и посвящен следующий сюжет.

*

Первая мировая война, революция и гражданская война вызвали к жизни ансамбль сложно взаимодействующих факторов, дружно обрушившихся на быт населения различных регионов России, в том числе Урала.Многократные смены режимов и ослабление государственных структур, размывание рынка товаров массового спроса, а затем гонения на него, реквизиционные акции военных и гражданских властей царского и Временного правительств, региональных и всероссийских «белых» и «красных» диктатур, неудачные попытки каждой из них создать систему регулируемого распределения и остановить инфляцию с помощью введения твердых цен-все это вело к сокращению и деформации домашнего бюджета.

И, соответственно, к обеднению стола «маленького человека», к превращению добывания пищи в тяжкую повседневную заботу.

Если понижение надежности прежних источников существования толкало к совершению различных-законных и запрещенных-техник добывания продуктов, то оскудение и упрощение рациона питания с неизбежностью отразилось на способах приготовления и рецептуре пищи.

Скупые упоминания в художественной литературе и воспоминания о русской революции свидетельствуют о примитивизации меню горожан:

«На долгий период постоянной пищей большинства стало пшено на воде и уха из селедочных головок. Туловище селедки в жареном виде шло на второе. Питались немолотой рожью и пшеницей в зерне. Из них варили кашу».

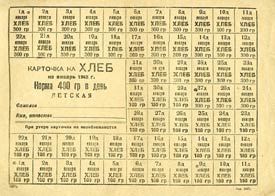

Дороговизна печеного хлеба вынуждала многих граждан выпекать хлеб дома, если позволяли дровяные запасы.

Мука становилась универсальной субстанцией многих примитивных блюд. Из теста на воде пекли лепешки; скатанные кишкой, оно варилось кусками в кипятке. Мука смешивалась с кофейной гущей и толченой картофельной шелухой. Ее добавляли в жидкий «советский суп» из воблы или селедки и в другие варианты популярной в те годы «затирухи», основу которой составлял мучной бульон.

В 1920 г. в поезде можно было услышать такой разговор:

«Вы не едали мучной каши? Да что вы? Это что ни на есть первый сорт кушанья. Надобно взять муки... Какой? Ржаной, не пшеничной же. Ее не возьмешь, а ржаную на заправку выдают, так ее с полфунта прикопить можно. Взять, значит, ее с полстакана, залить крутым кипятком и мешать, мешать, чтобы комьев не было. Догуста мешать. А потом?.. Что «потом»? И все тут. Сахарину прибавить? Да что с вами? Какой буржуй выискался! В кашу да сахарин! Мука аржаная и так сладкая. Щепотку соли, разве. У меня соль-то, почитай, вся вышла. Иной раз ребятишки орут: «Мамка, посоли»... Чем посолить? Слезой, разве... Ох, жисть!..».

*

За отсутствием привычных «колониальных товаров»-чая и сахара-популяр ными становились их суррогаты.Широкое распространение получил морковный чай. Морковь резали вдоль в виде лапши и тонким слоем раскладывали на железных листах или бумаге и ставили в теплую печь; после высыхания перекладывали на чистые железные противни и поджаривали до чайного цвета.

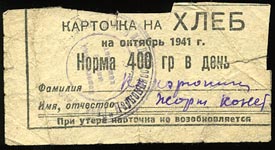

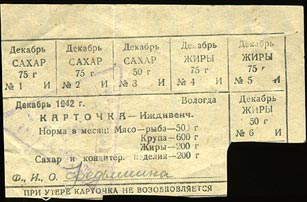

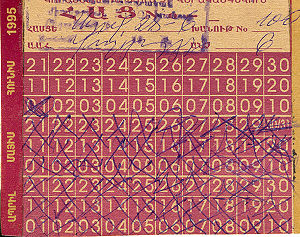

Полученный продукт заваривали, как обычный китайский чай. Более состоятельные находили и замену сахару, который по карточкам почти не выдавался, а на рынке попадался нечасто и стоил баснословно дорого.

Вместо него использовали дешевые конфеты (помадки, карамель), поддельный мед, патоку, «постный сахар», изюм, вишню. Когда и эти продукты начали подходить к концу, горожане стали изготавливать сладкие смеси.

Наиболее удачным из них считался «сухаро-сахар»-смесь 5-6 частей мелкотолченых ржаных сухарей и 1 части сахара с ванилью.

Кулинарные уроки, почерпнутые из солидного опыта городских низов и деревни неурожайных лет, в чрезвычайных условиях российской революции быстро усваивались в транспорте и толкучке очередей, на базаре и во время рискованных поездок за продуктами в сельскую местность, из бесед с бывалыми людьми и газетных статей. Простонародная рецептура входила в каждую семью.

*

Еще беднее был приютский стол детей, потерявших родителей. В июле 1918 г. питомцы вятского детского дома «Трудовая помощь» утром и вечером пили чай без молока, с микроскопическим кусочком хлеба в 1/8 фунта (50 г) с комочками мякины.Днем на обед подавалась небольшая порция жидкости без крупы, с редкими кусочками картофеля. На ужин дети получали уменьшенную порцию такой же жидкости.

Характерные метаморфозы в русле общей тенденции оскудения пережил как будничный, так и праздничный стол, причем не только социальных низов, но и осколков старого «образованного общества». Бывший служащий Челябинского окружного акцизного управления К. Н. Теплоухов, семья которого избежала унизительной бедности, помимо прочего, благодаря деятельной натуре ее главы, занявшегося доходным ремеслом- вырезанием из дерева мундштуков для папирос,- в январе 1922 г. записал в свой дневник:

"7 января-суббота-Рождество. Продолжаем вести роскошную жизнь. Утром пили настоящий чай, хотя и кирпичный, с сахарином. Обед-пельмени из конины; выпили спиртовки -пельмени показались очень вкусными. Настроение веселое».

Вряд ли продукты, составившие основу для семейного «пиршества» в 1922 г., за несколько лет до этого российский чиновник и его домочадцы отважились бы взять в рот.

Безнадежно понизились не только стандарты питания, но и культура употребления алкоголя. До революции не только в городе, но и в заводском поселке крепкие напитки пили маленькими рюмками с наперсток. Опьянение наступало достаточно быстро, так как правила хорошего тона в поселке требовали от гостей почти не притрагиваться к угощению, щедро выставляемому хозяином. Прежние привычки, нарушенные сухим законом 1914 г., окончательно рухнули на первом году революции, что с отталкивающей ясностью проявилось во время пьяных погромов осенью 1917 г.

Место профессионально изготовленных алкогольных напитков прочно заняли суррогаты-денатурат, политура и самогон, о качестве которых современники писали: «Самогонка представляет собой желтоватую бурду с сильным и весьма неприятным запахом перегорелого спирта; вторая и третья выгонки браги-светлее».

*

Продолжение следует...

Филе, запеченное с картофелем и грибами

Филе, запеченное с картофелем и грибами Рождественский гусь по-померански

Рождественский гусь по-померански Салат из авокадо с малосольной семгой

Салат из авокадо с малосольной семгой «Мировой закусон» из редиса

«Мировой закусон» из редиса Рыбный рулет

Рыбный рулет Салат оливье столичный

Салат оливье столичный Семга в цукини с манговым соусом

Семга в цукини с манговым соусом Язык говяжий с перцем

Язык говяжий с перцем Русский салат

Русский салат Другие новогодние рецепты

Другие новогодние рецепты