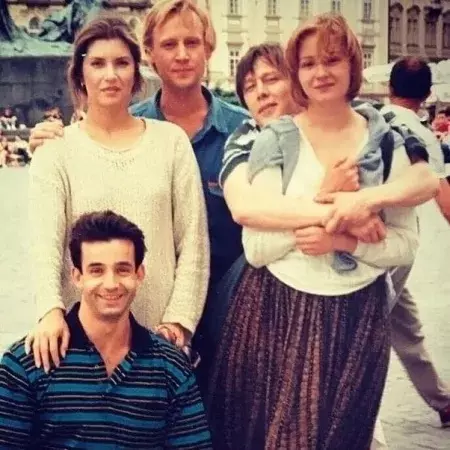

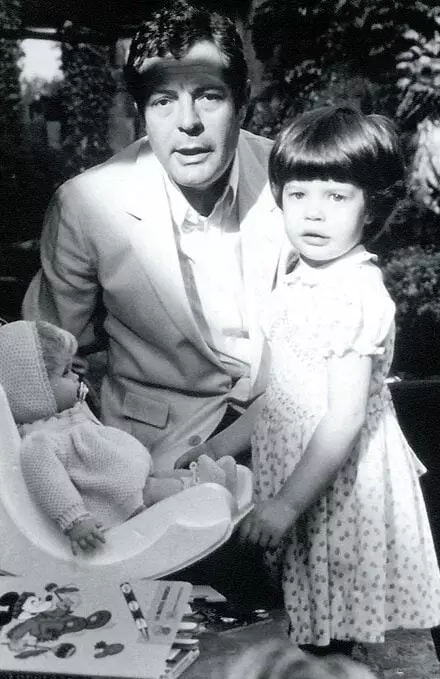

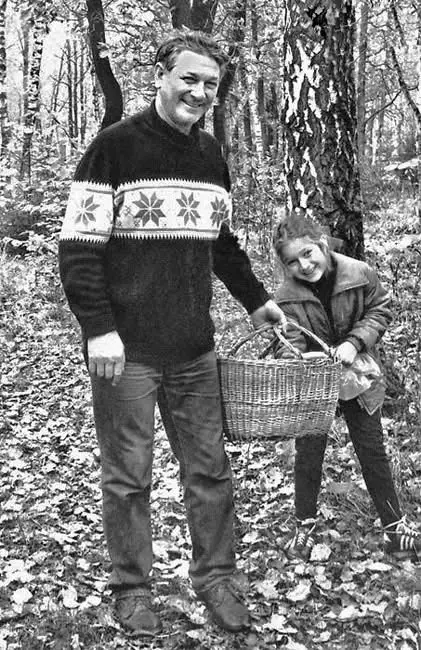

Рустам Сагдуллаев, Юрий Чернов, Анна Шатилова и Марина Яковлева.

Cirre

а информацию о сыне искать. И ничего не находится...Так умер. похоронен Новодевичьем кладбище

Сын — Владимир Владимирович Казутин (1928—1979)

об этом сыне. О втором в статье вроде нет ничего. Или пропустила.И я.

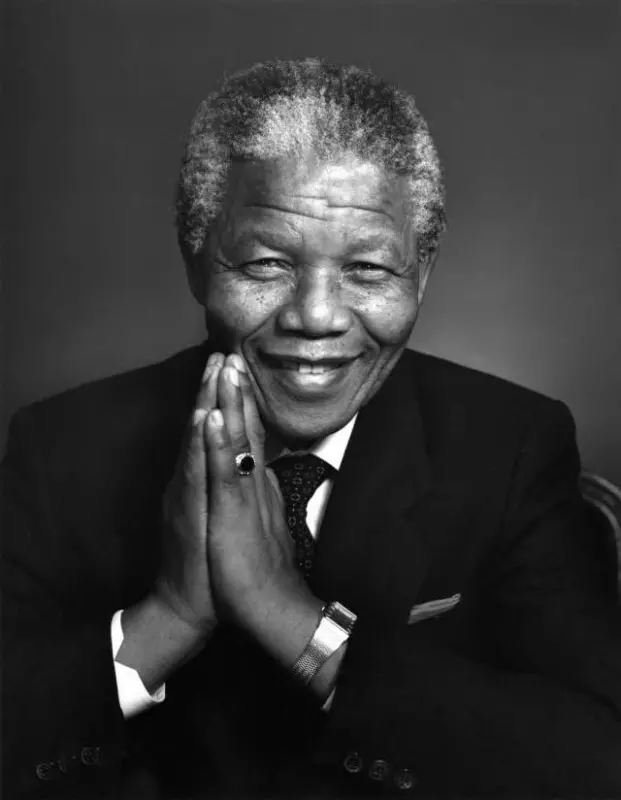

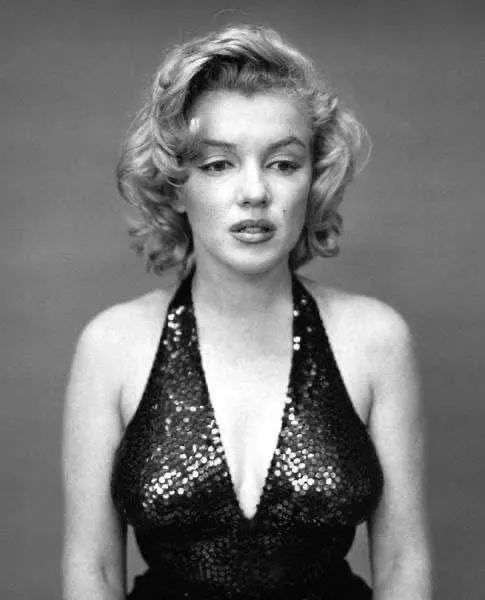

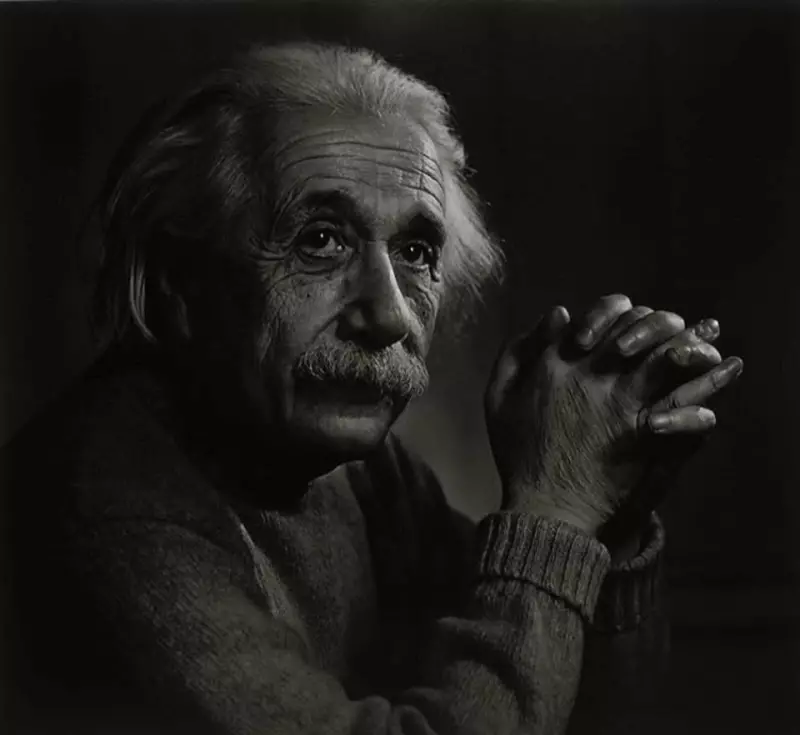

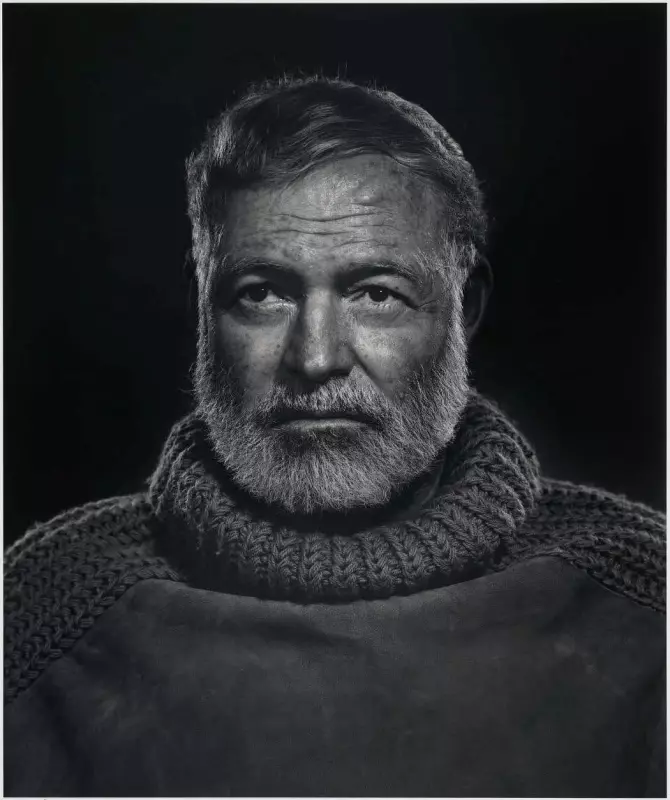

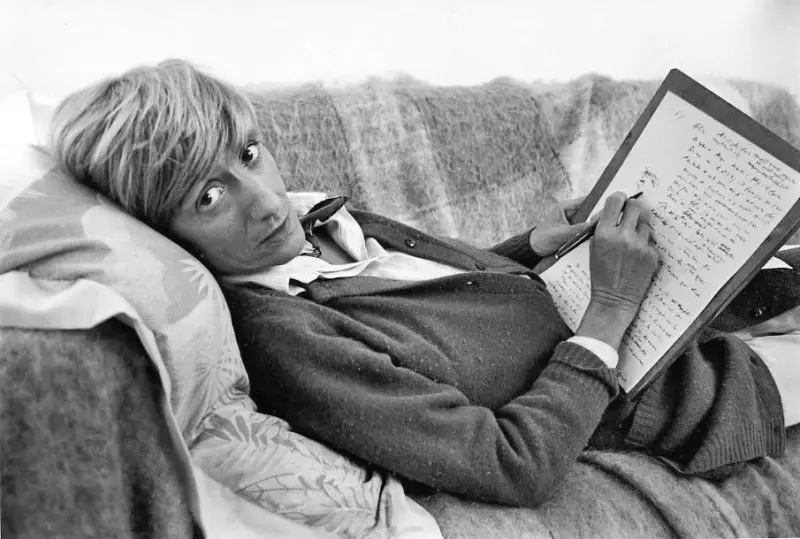

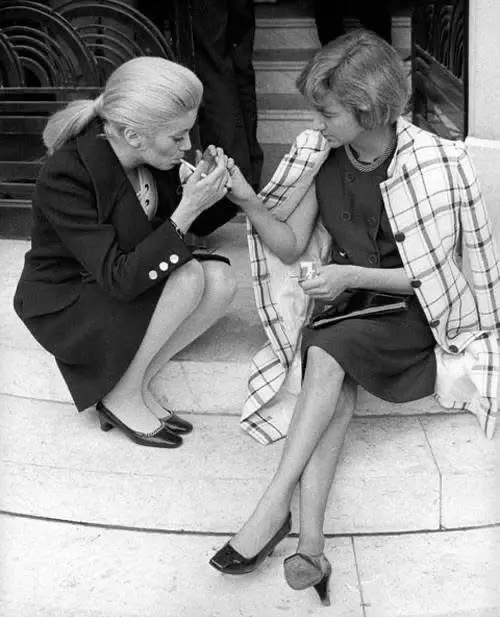

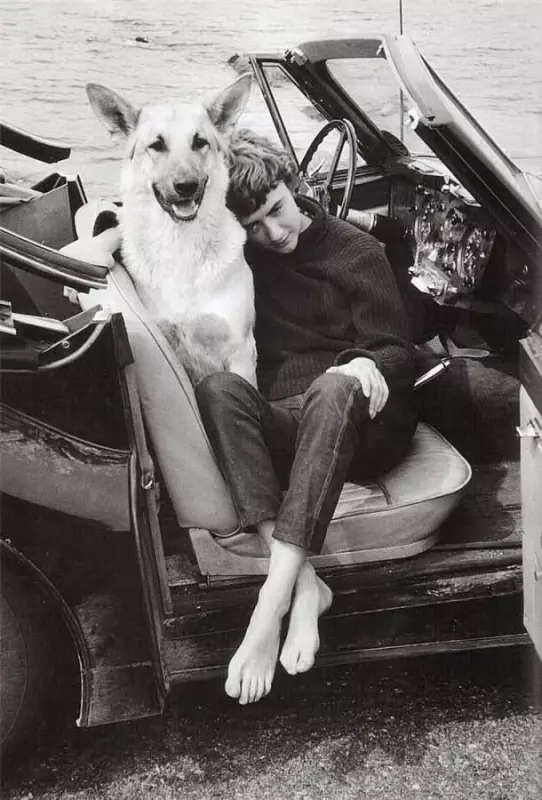

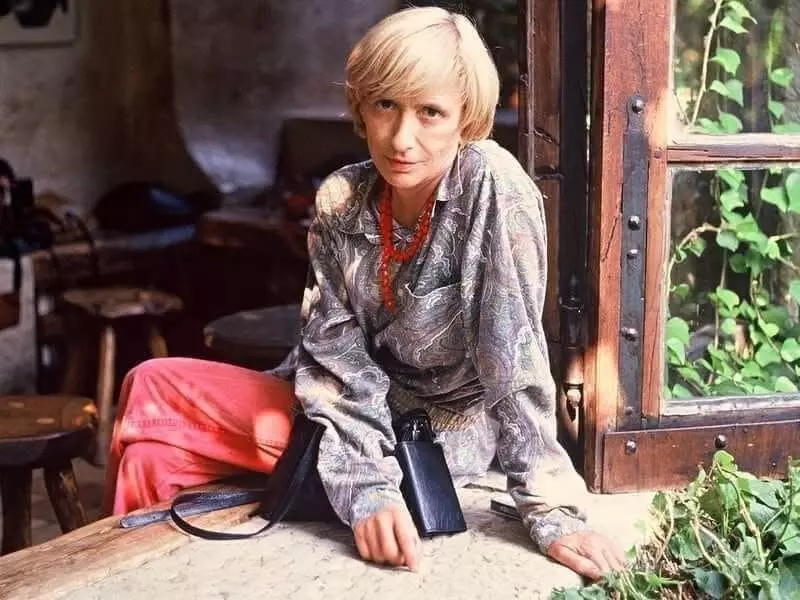

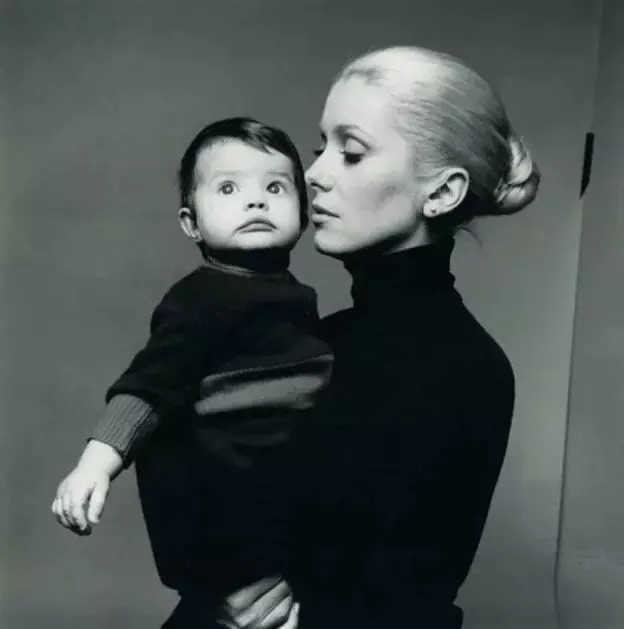

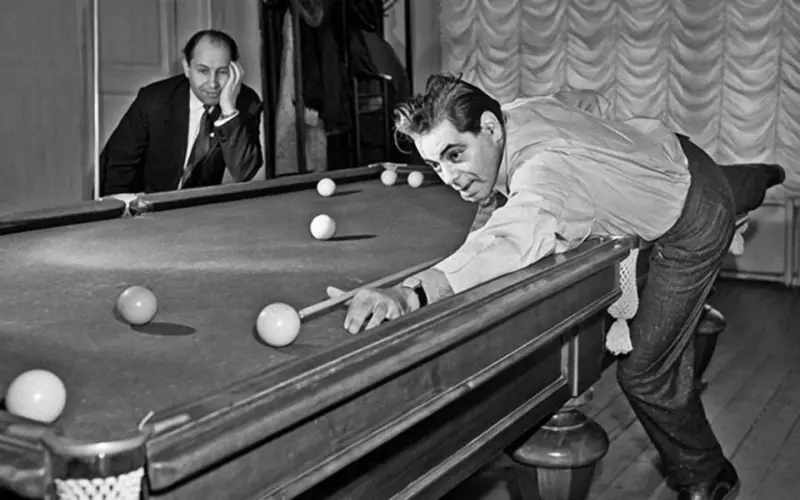

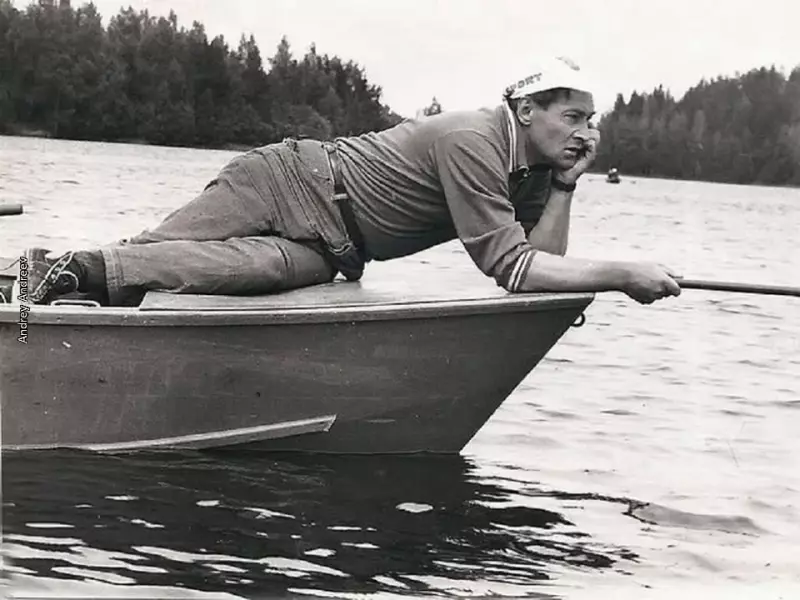

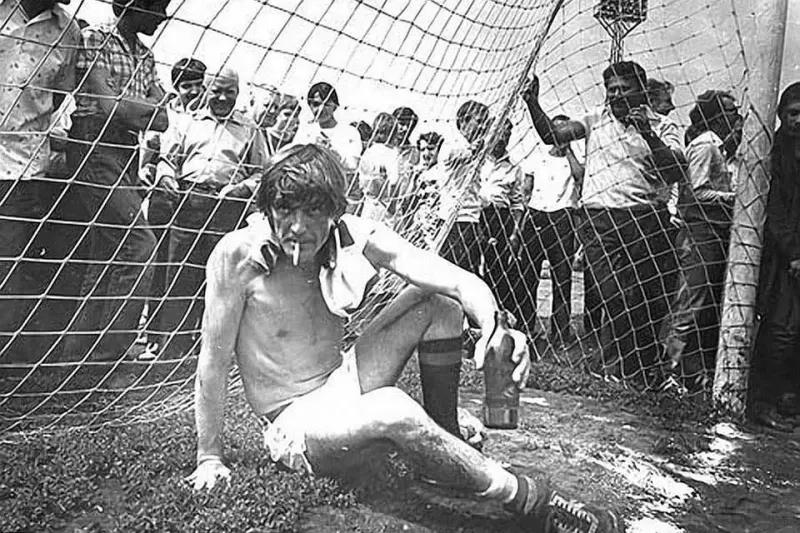

На отдыхе и не толькоКлассные фото! Повезло фотографам которые «поймали» данные кадры.

Сентябрьский сет-лист (2022)

Сентябрьский сет-лист (2022)  Селебрити-лайф

Селебрити-лайф  Влияние художественной рамы на восприятие искусства и её роль в историческом контексте

Влияние художественной рамы на восприятие искусства и её роль в историческом контексте  Ганеш Чатуртхи

Ганеш Чатуртхи  Ноябрьский сет-лист (2022)

Ноябрьский сет-лист (2022)  Мартовский сет-лист (2021)

Мартовский сет-лист (2021)  Июньский сет-лист (2021)

Июньский сет-лист (2021)  В чем суть балета?

В чем суть балета?  Декабрьский сет-лист (2021)

Декабрьский сет-лист (2021)  Анураг Сингх: почему вашим иммунным клеткам нужно больше, чем просто витамин C

Анураг Сингх: почему вашим иммунным клеткам нужно больше, чем просто витамин C  Датчики движения

Датчики движения  Домашний безалкогольный бар: моктейли, шрабы и кордиалы

Домашний безалкогольный бар: моктейли, шрабы и кордиалы  Спасение пеликанов

Спасение пеликанов  Доктор Нил Нейтан: ответы по лечению плесени, микотоксинов и CIRS

Доктор Нил Нейтан: ответы по лечению плесени, микотоксинов и CIRS  С девятнадцатилетием, Хлебопечка.ру!

С девятнадцатилетием, Хлебопечка.ру!  Мэтью Ганнингем: органическая мобильная молочная ферма! Коровы 100% травяного откорма =...

Мэтью Ганнингем: органическая мобильная молочная ферма! Коровы 100% травяного откорма =...  Белый амур маринованный по-домашнему

Белый амур маринованный по-домашнему  Тостеры Graef

Тостеры Graef  Рагу с белоногими креветками, шпинатом, пастой карри

Рагу с белоногими креветками, шпинатом, пастой карри  Мультиварка Supra MCS-5114

Мультиварка Supra MCS-5114  Кухонные комбайны Caso

Кухонные комбайны Caso  Аквариум: от подготовки производителей до поднятия малька

Аквариум: от подготовки производителей до поднятия малька  Голяшка говяжья томлёная с грибами в сливках

Голяшка говяжья томлёная с грибами в сливках  Доктор Гарольд Макги: химия еды и вкуса

Доктор Гарольд Макги: химия еды и вкуса