Фавзия Фуад — роза Востока

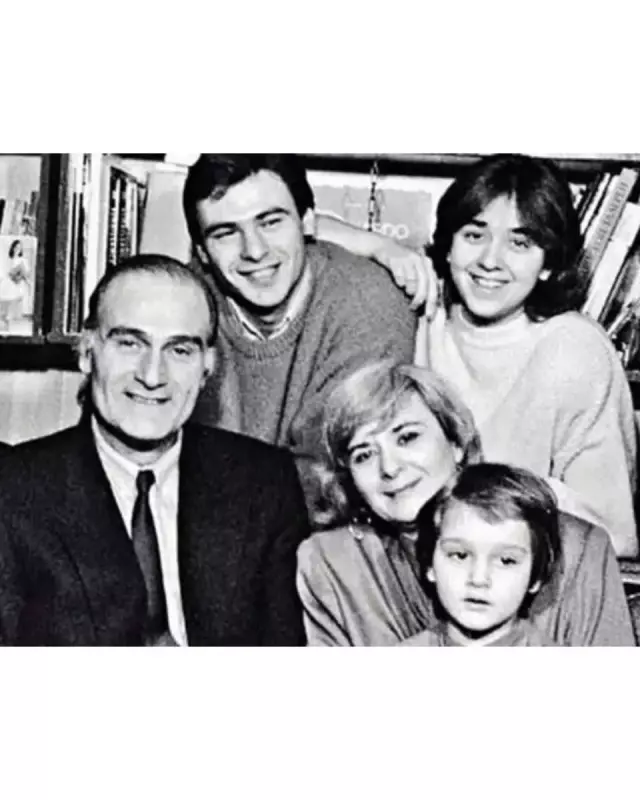

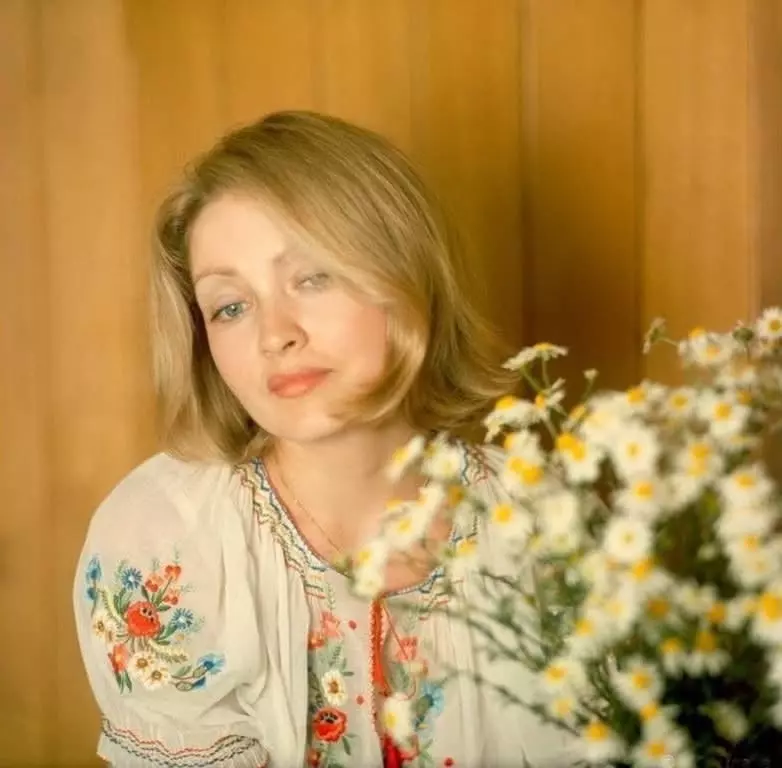

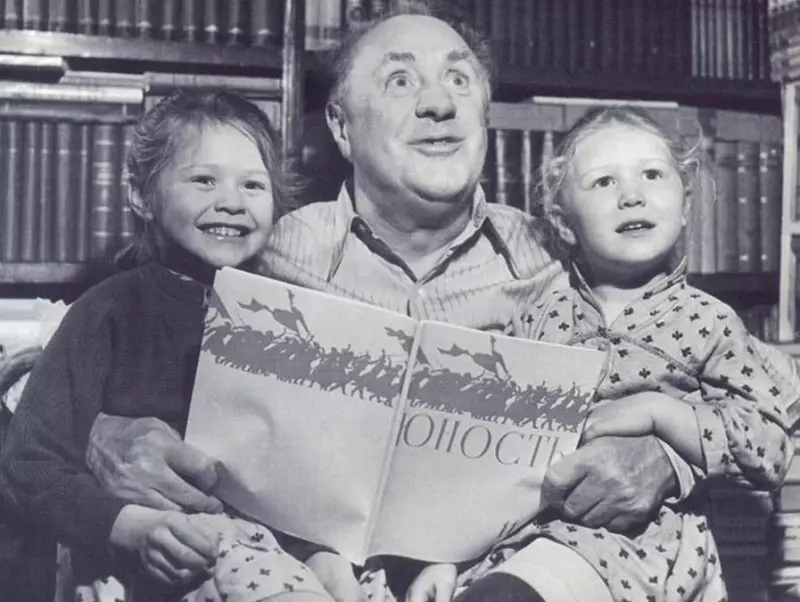

«В любви я Эйнштейн!».Актриса Инна Ульянова росла, как маленькая принцесса. Ее отец, заместитель министра угольной промышленности СССР, ни в чем не отказывал любимой дочке.

Принцесса выросла в королеву комедии, которая жила, как будто танцевала танго, выбирая самые лучшие наряды и самых веселых мужчин. А о том, что она скрывала глубоко в душе и кого она по-настоящему любила, почти никто не знал...

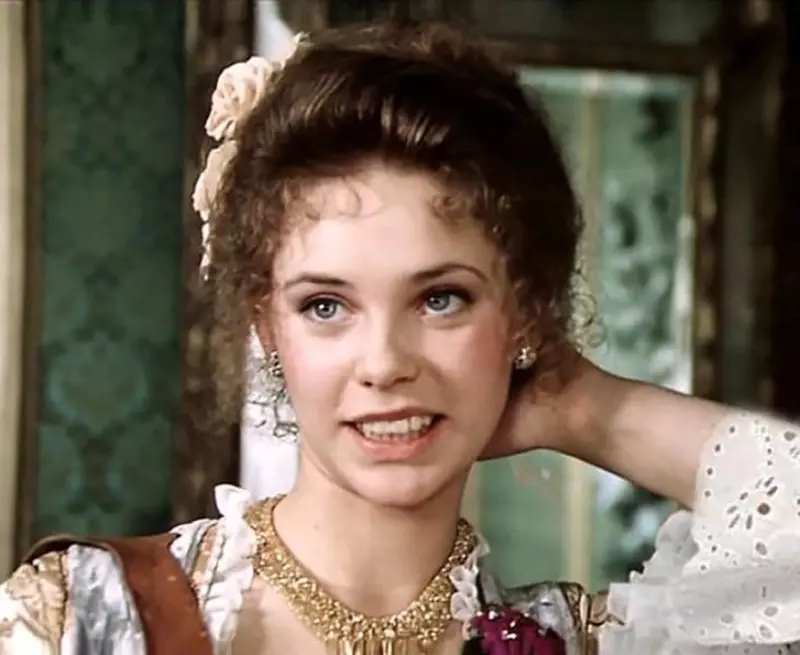

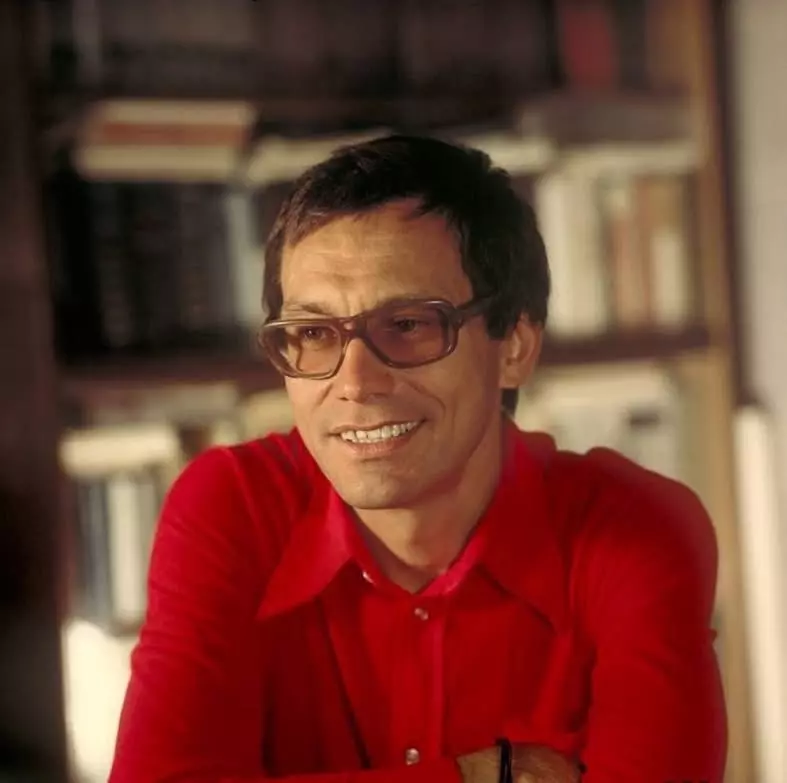

Инна Ульянова родилась в обеспеченной семье и сильно выделялась на фоне своих небогатых однокурсников в Щепкинском училище. Никогда не жалела на себя ни времени, ни денег: прическа, маникюр, массаж, ежедневные тренировки, шляпки, шпильки... Никто и никогда не видел ее без макияжа, в ненарядном платье.

О том, что она станет актрисой, Инна знала с детства. Ее семья жила в одном доме с легендами театра и кино того времени, и каждый день девочка встречала во дворе то Сергея Герасимова, то Инну Макарову, то Марину Ладынину. В Щепку она поступила не без труда, но на своем курсе была одной из лучших.

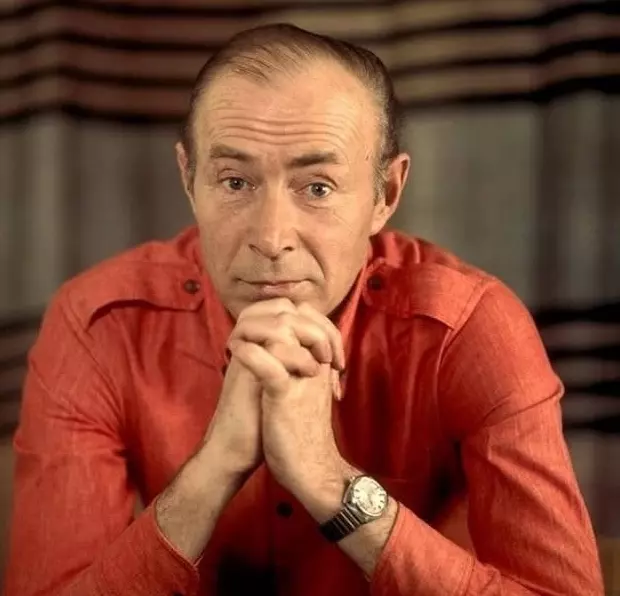

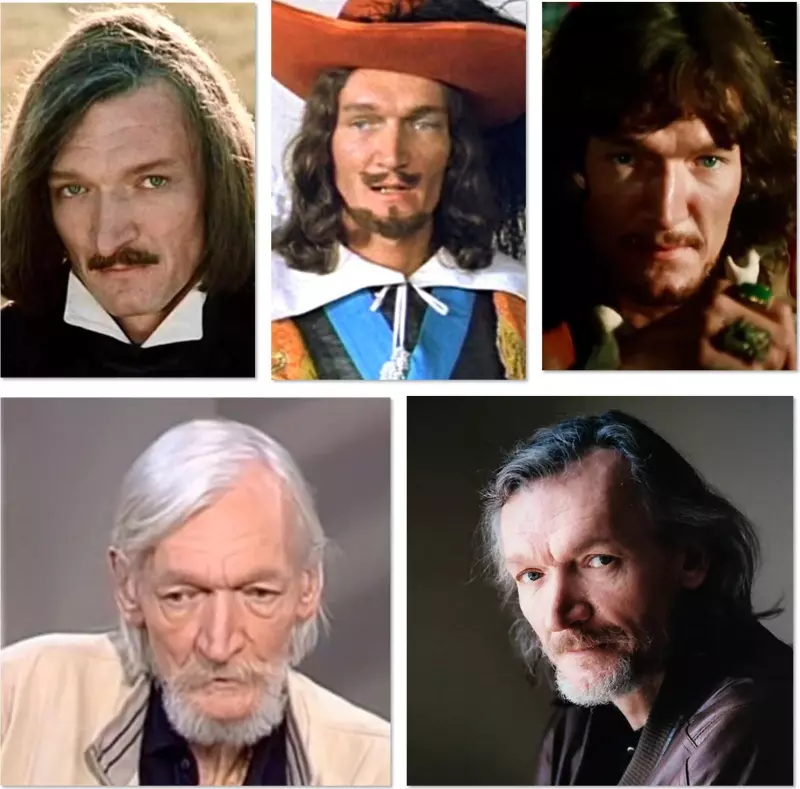

Несколько лет Инна Ульянова работала в Ленинградском театре Комедии под руководством Николая Акимова, потом вернулась в Москву и стала актрисой театра на Таганке. В кино она снималась только в эпизодах и крошечных ролях (за всю жизнь она сыграла одну главную роль, Маргариты Павловны Хоботовой в «Покровских воротах» – в 48 лет). Маргарита Павловна сделала актрису настоящей звездой, но и эпизоды у нее получались шедеврами: чего стоит одна пьяная дама с лисой в «Семнадцати мгновениях весны» с ее незабываемым «В любви я Энштейн!».

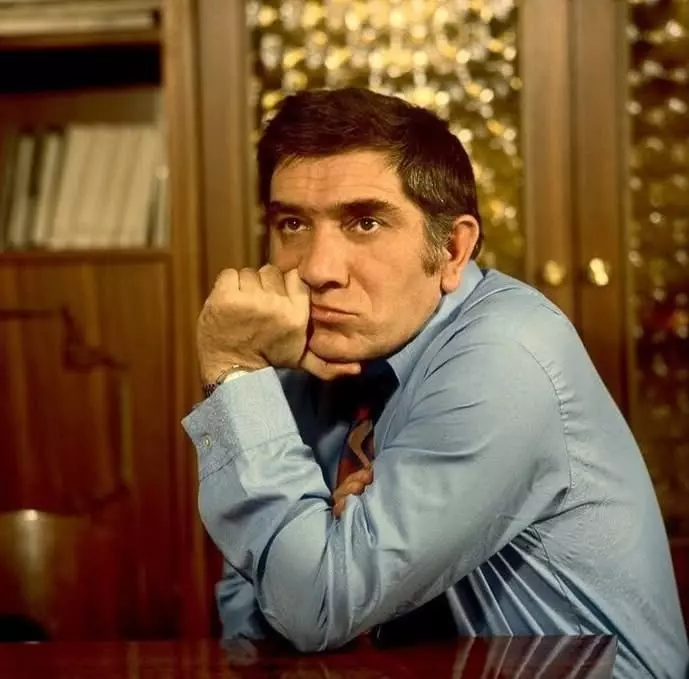

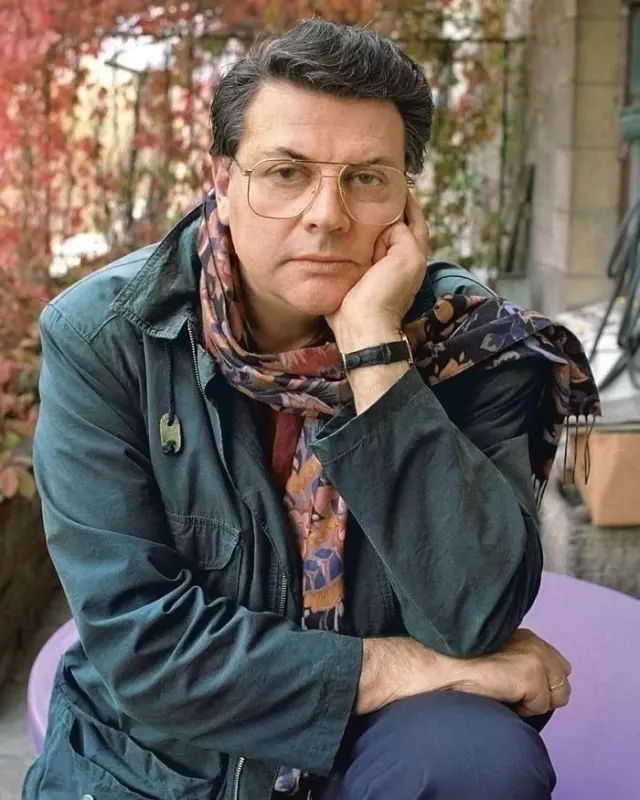

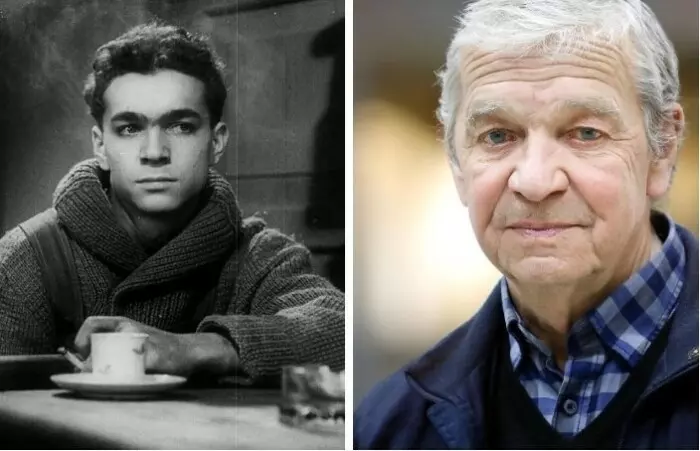

Личная жизнь актрисы складывалась примерно так же, как ее жизнь в кино – все мужчины, которых встречала Инна, тянули только на эпизоды или роли второго плана. Вроде бы что-то начиналось, но ни к чему серьезному не приводило. Какое-то время Инна Ульянова жила вместе с Николаем Губенко, но тот так и не смог забыть свою первую любовь, Жанну Болотову. Были у актрисы и другие романы, от которых не осталось ничего, кроме приятных воспоминаний.

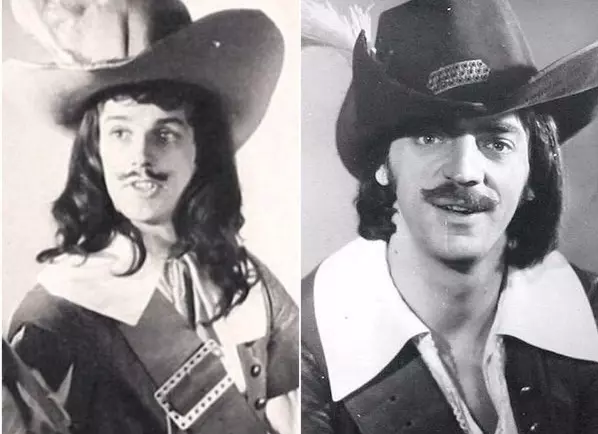

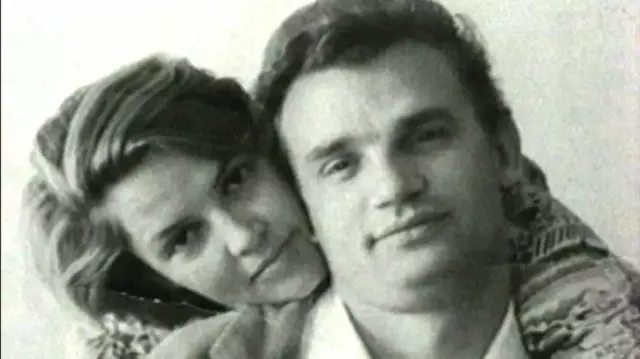

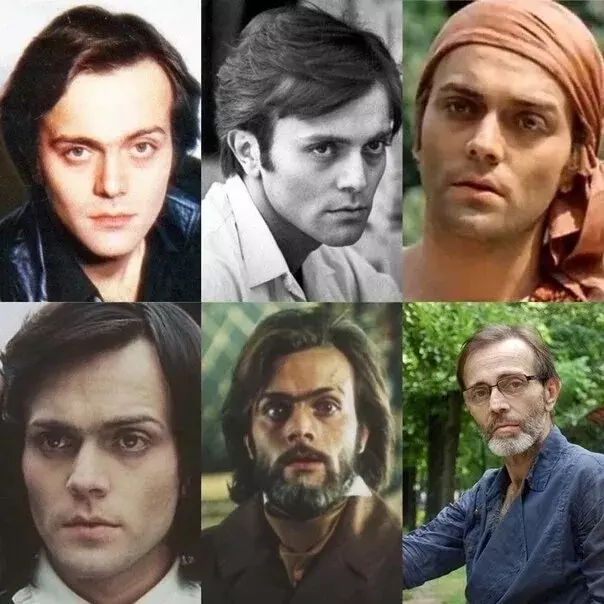

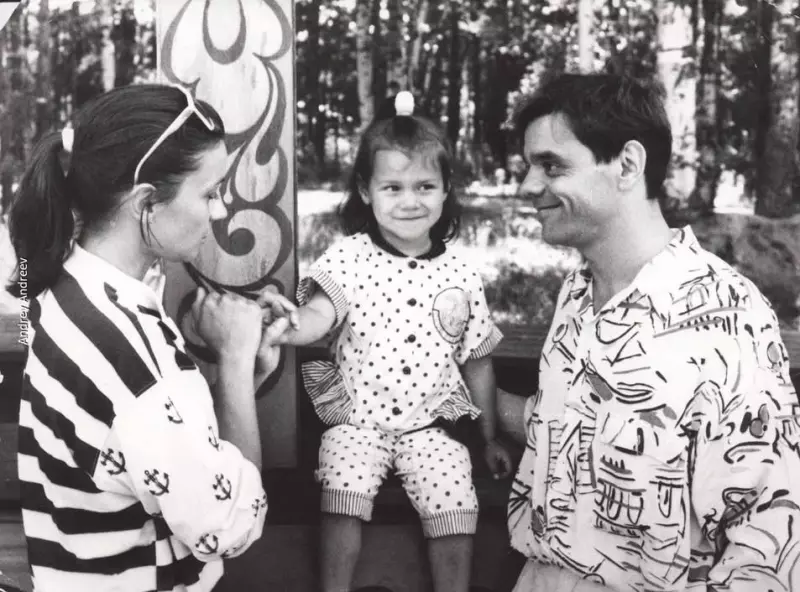

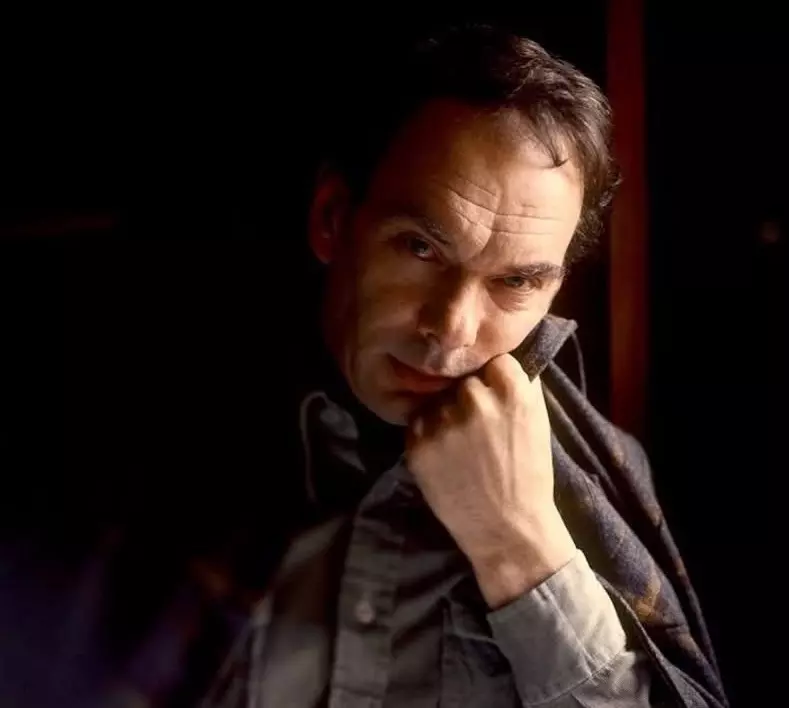

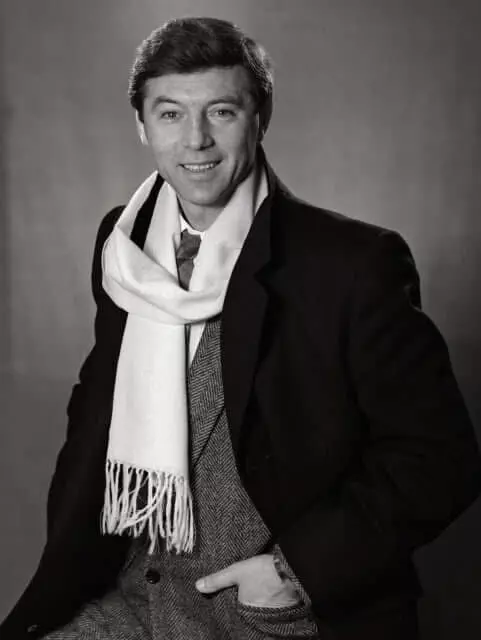

Замуж Инна вышла за настоящего красавца актера Бориса Голдаева – многие помнят его по роли Левина в «Анне Карениной». Вместе они прожили полтора года. Потом была вечеринка, на которой Голдаев весь вечер танцевал с первой красавицей советского кино Анастасией Вертинской, и Ульянова была уязвлена этим до глубины души. Был дикий сандал, Борис собрал чемодан и ушел. Инна тогда расстроилась: все-таки Боря был редким красавцем. Но все равно она его не любила. А вскоре актриса встретила любовь всей своей жизни, красивую и загадочную, как в кино 60-х.

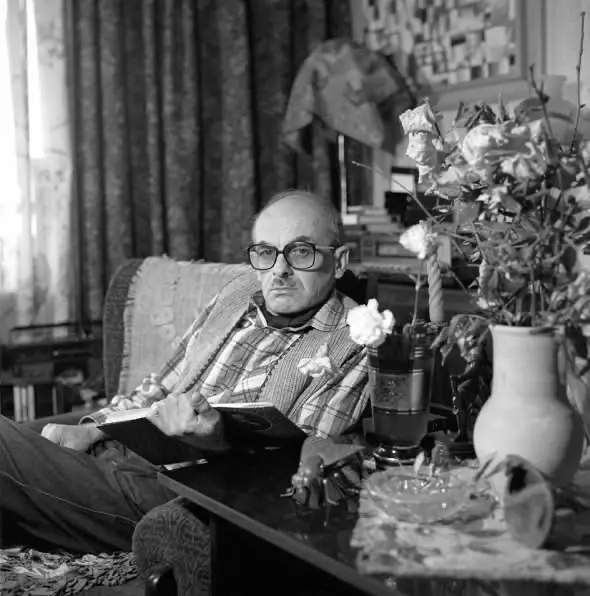

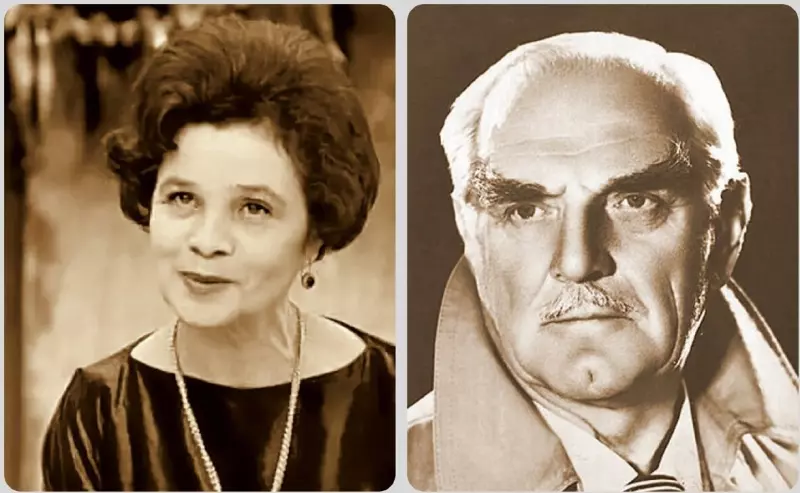

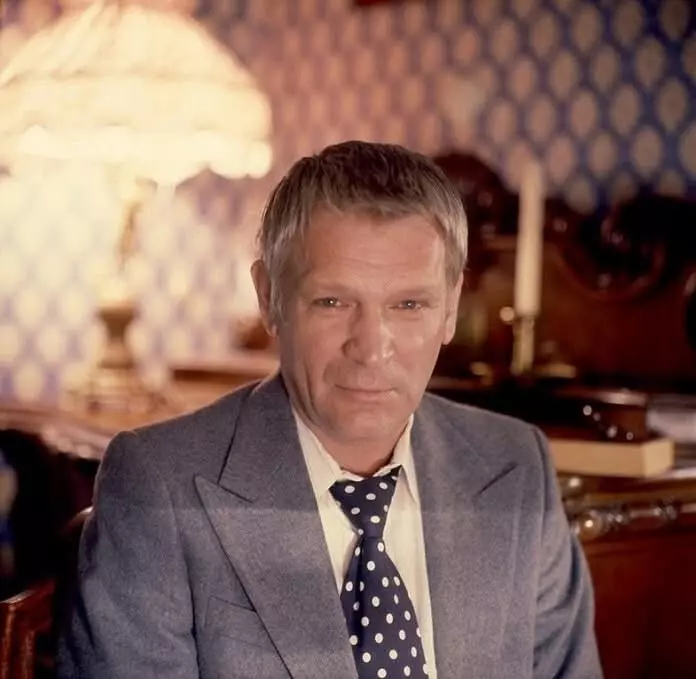

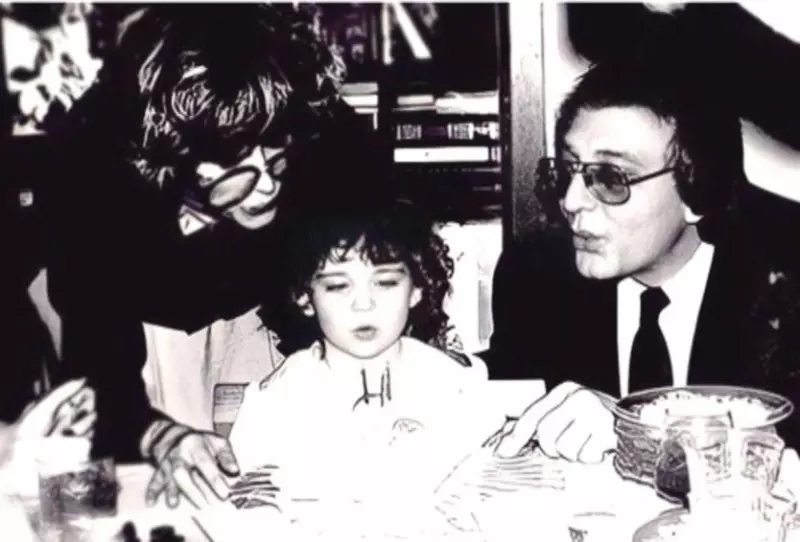

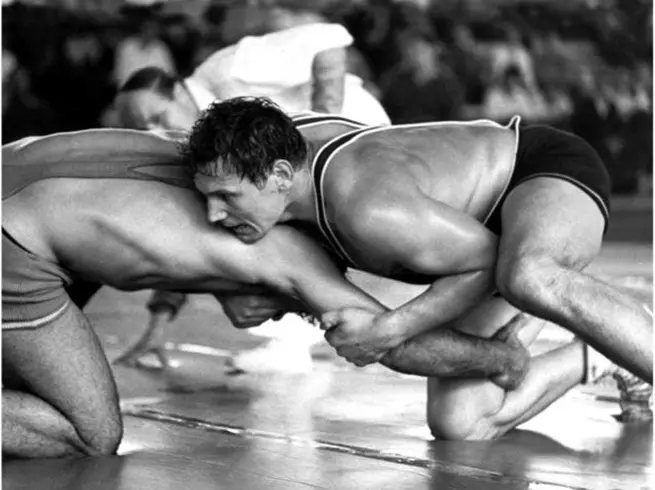

Французский летчик Константин Фельдзер как будто сошел со страниц романа Хемингуя: умный, мужественный, немногословный. Был в плену, управлял горящим самолетом.... Когда война окончилась, Константин остался жить в Москве. Он бывал в театре на Таганке, приятельствовал с Высоцким и видел Инну на сцене. Были у них и другие общие знакомые: Константин работал корреспондентом журнала «Международная авиация», а Инна дружила с одним сотрудником редакции. Однажды мужчины напросились к ней в гости.

Инна Ульянова обрадовалась случаю поболтать с носителем языка: она великолепно говорила по-французски. Она дверь гостям, и услышала, как летчик говорит на чистейшем русском:

- Вашу ж мать! Как у вас трудно поймать такси!

- О-о-о! – насмешливо протянула Инна. – Я всегда так волнуюсь, когда слышу французскую речь!

Константин был почти на 20 лет старше Инны. Он с первого взгляда полюбил веселую, язвительную девушку и боялся, что возраст станет препятствием в их отношениях.

Вскоре театр отправился на гастроли в Париж, и Константин полетел следом. После спектакля он стоял у театра с красивым букетом. Ульянова вышла и замерла от возмущения: летчик влюбленно улыбался каждой проходящей даме. Потом оказалось: он плоховато видел, боялся пропустить Инну и на всякий случай улыбался всем.

Этот смешной момент не испортил красивого начала красивой любви. У актрисы и летчика начался роман, который продолжался до самой его смерти.

Инна говорила, что француз несколько раз делал ей предложение, но она переживала за карьеру отца – замминистра могли снять с работы, если бы его дочь вышла замуж за француза. Когда Константин уехал обратно в Францию, они с Инной часто писали друг другу длинные письма. Иногда он звонил ей, они говорили то по-французски, то по-русски, и тогда казалось, что нет никаких километров и государственных границ. Когда им удавалось прилететь друг к другу, ничего больше не имело значения...

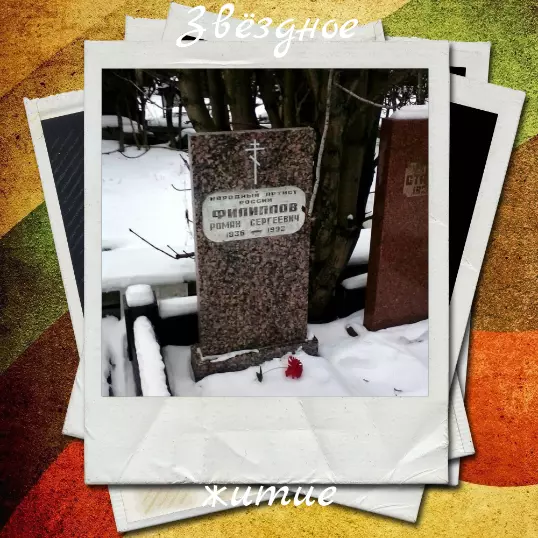

Когда Константин умер, Инна Ульянова привезла на дачу к подруге огромную связку писем и сожгла их в камине. Любовь кончилась. Она осталась одна.

Поле смерти Константина у Инны были и другие романы, но она не ждала от них многого и сама ничего не обещала. Она признавалась, что чувствует себя женщиной – Доном Жуаном, что не хочет семьи, детей, не хочет ни о ком заботиться. Все это не для нее. Актриса продолжала следить за собой, играть в театре. В это время она сыграла свою вторую звездную роль: в рекламе чистящего средства.

В 2000-х у актрисы начались проблемы с алкоголем, соседи регулярно обсуждали, какой еще номер выкинула «Маргарита Павловна». Умерла Инна Ульянова от цирроза печени – скорая не довезла ее до больницы.