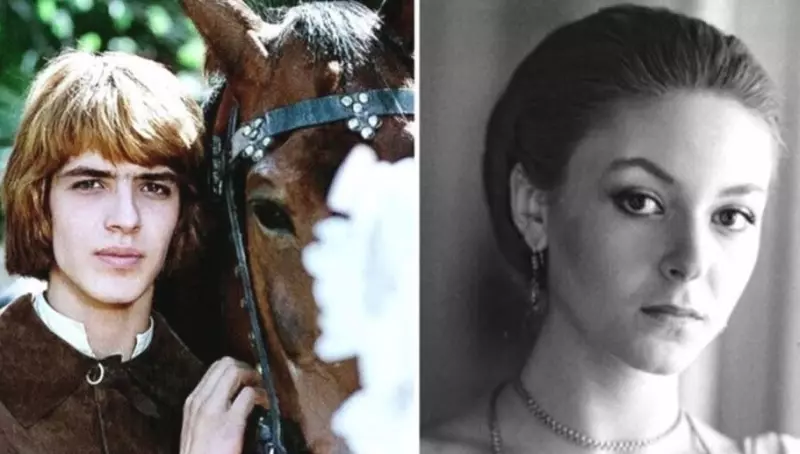

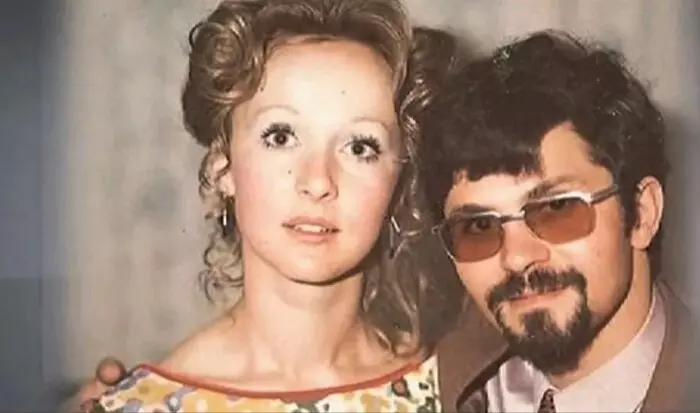

Никто не помнит ее молодой, а она была симпатичной: судьба Марии Скворцовой

Двое старших братьев Маши работали на заводе в столице. В 10-летнем возрасте они забрали Машу к себе в Москву, чтобы девочка смогла получить хорошее образование. Так она стала ходить в столичную школу, а параллельно пела в церковном хоре. Преподаватели сразу отметили хороший голос у ученицы.

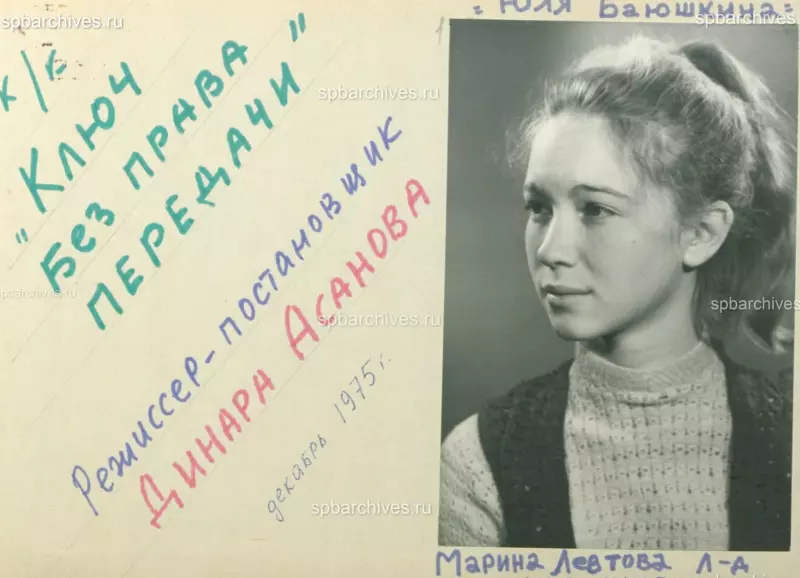

Мария никак не могла выбрать для себя профессию. В итоге, после долгих размышлений, она поддалась уговорам подружки, и они вместе пошли поступать в театр-студию при Всесоюзном радиокомитете. Хотя на успех Мария тогда вовсе не надеялась.

Но руководитель студии – Серафима Бирман, увидела в Марии актерский талант. С тех пор для неё началось очень интересное, хоть и тяжелое учебное время. Бирман была не просто очень строгой. Она была чересчур требовательной и нетерпимой. Зачастую она вела себя, как диктатор. Но в своем деле руководитель была настоящим профессионалом и вкладывала в учеников все, что сама знала.

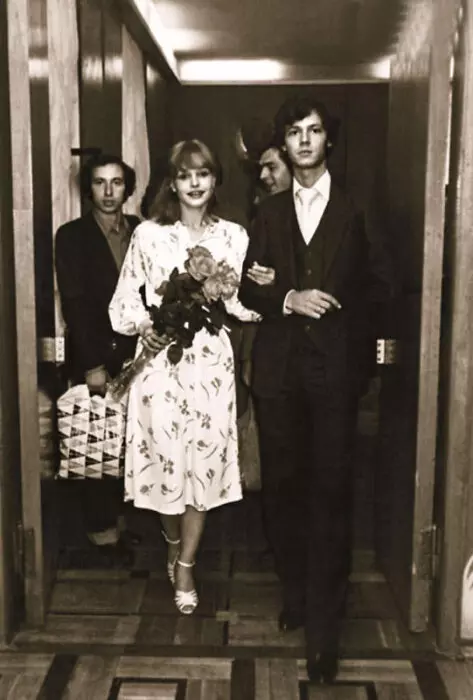

В 1934 году всю студию отправили в Великие Луки для поднятия местного театра. Там Мария и трудилась, пока не началась война. В военное время актриса оказалась в Свердловской области. Там она со своими коллегами обслуживала больницы и аэродром, а по вечерам выступала в местном театре. Там-то она и встретила своего будущего мужа – Семена Скворцова.

В годы с 1943 по 1945 Мария Скворцова выступала в составе фронтовой группы. После окончания войны она приехала в Москву на похороны матери и нашла свое место – Московский ТЮЗ.

На протяжении 30 лет она работала в этом театре и радовала зрителей своими ролями. Иногда Скворцова за день отыгрывала по 2 представления. Утром для маленьких зрителей, а вечером для взрослых.

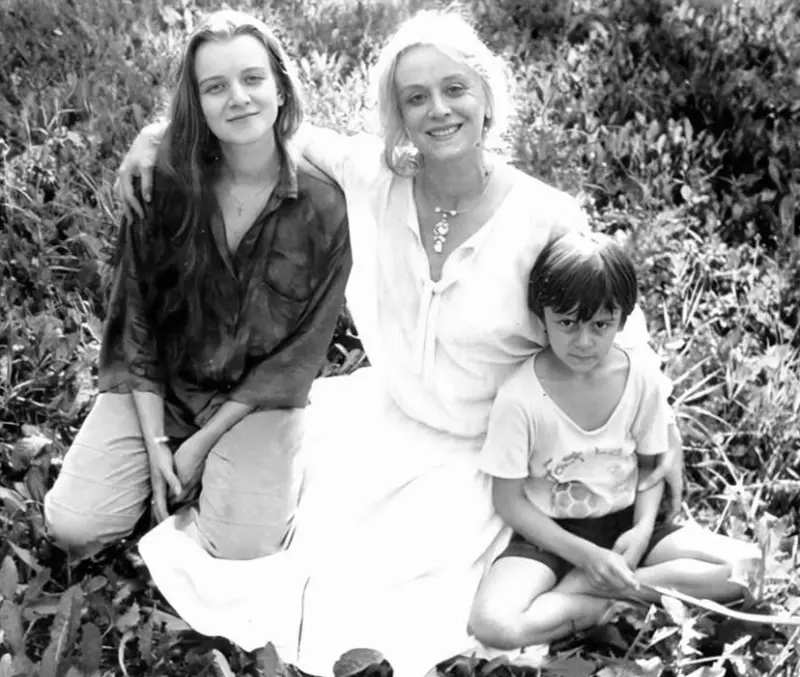

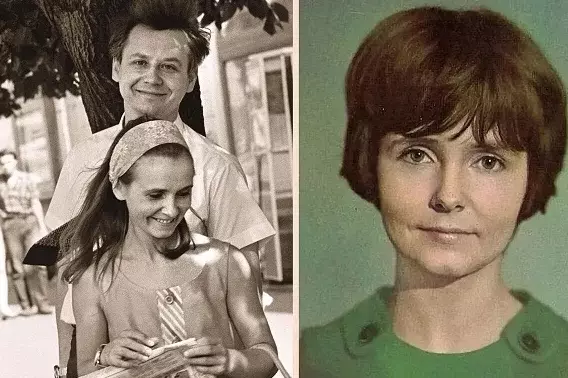

В личной жизни тоже все было благополучно. Муж Скворцовой начал работать в том же театре, что и она. У них родился сын. До самой пенсии Мария Савельевна продолжала работать в ТЮЗе. Но теперь она играла уже не «детские» роли, а мам, бабушек и бабу Ягу.

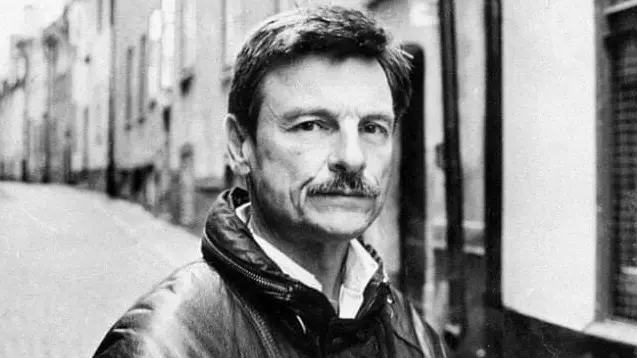

Роль Ниловны в постановке «Мать» стала знаковой для артистки. Возможно, именно этот тщательно продуманный образ и приглянулся Шукшину.

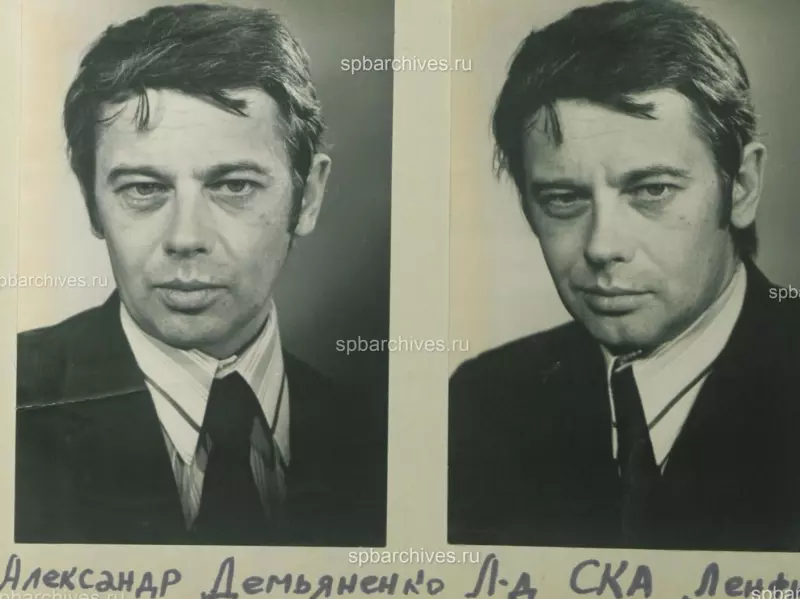

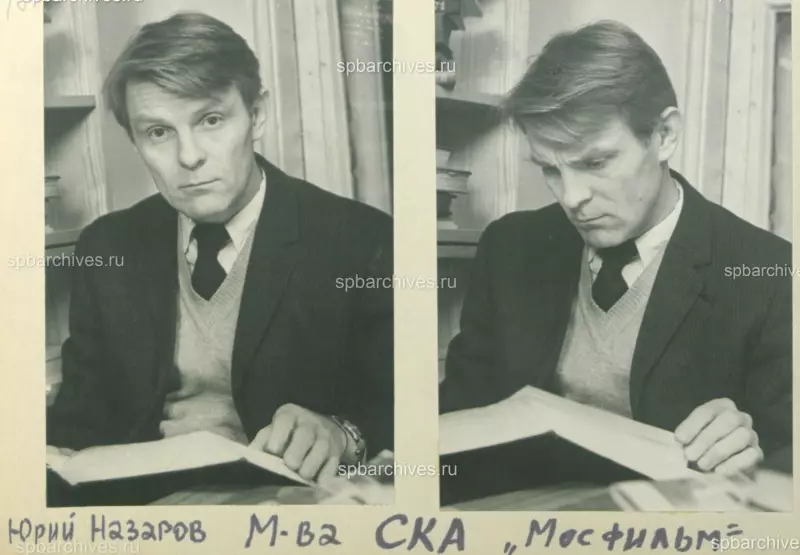

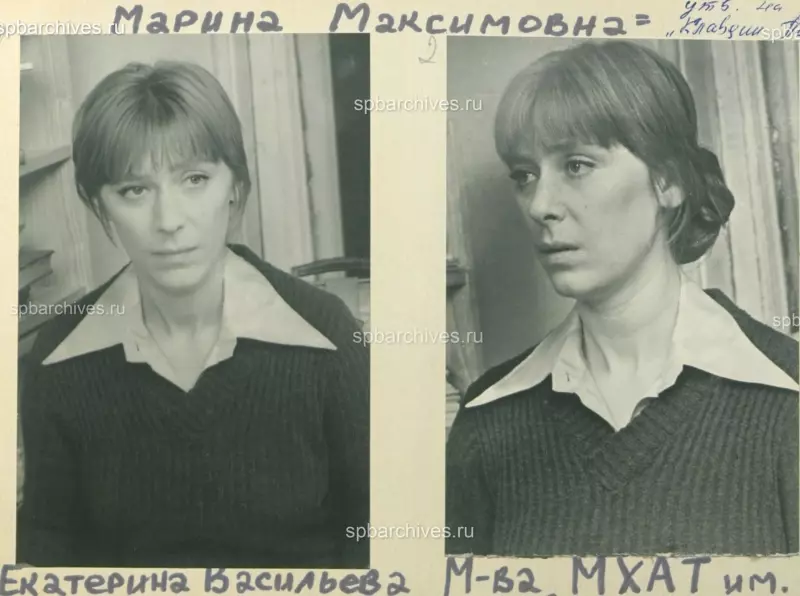

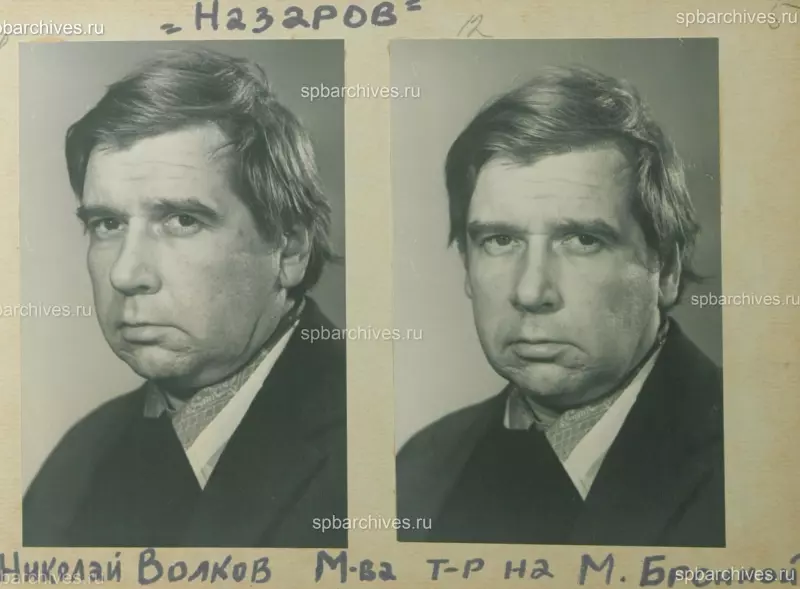

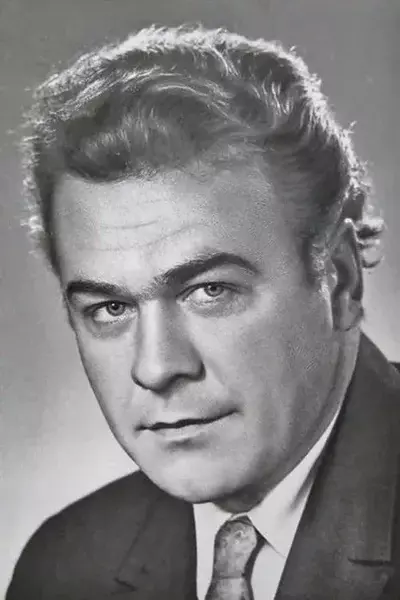

Режиссер пригласил Скворцову на пробы, и увидев её в паре с актёром Иваном Рыжовым, отодвинул в сторону все сомнения. А ведь на эту роль претендовали такие известные актрисы, как Любовь Соколова и Нина Сазонова.

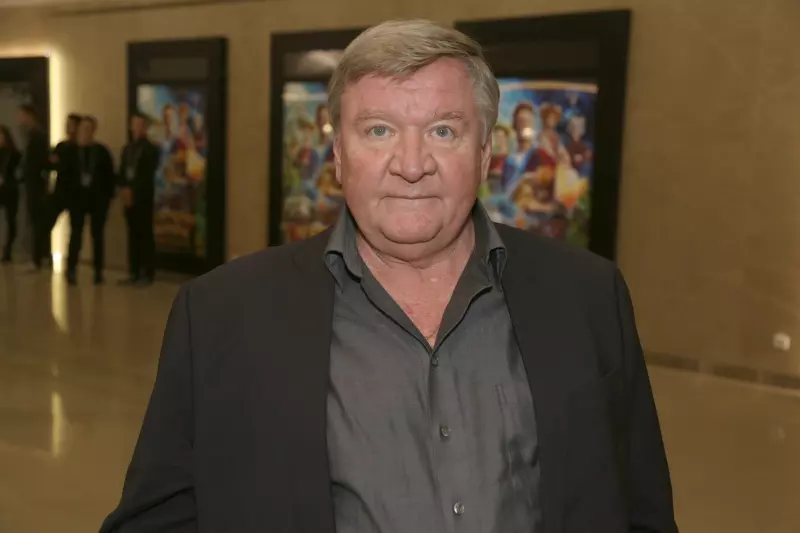

Скворцова удивила режиссера тем, что была совсем не похожа на актрису. Он видел перед собой простую русскую женщину с ее переживаниями, заботами и воспоминаниями об ушедшей молодости. Это качество, позже, приглянулось и зрителям.

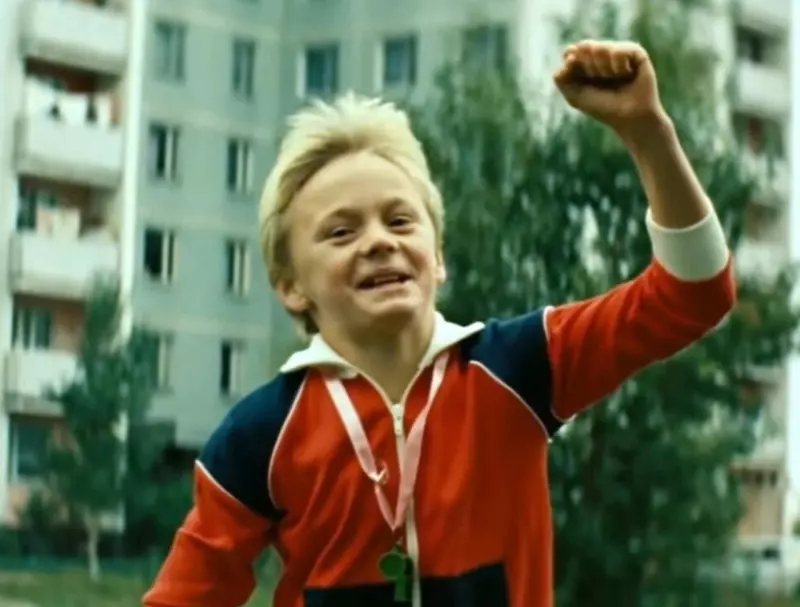

Сама Скворцова во время съемок в «Калине Красной» даже не представляла, как круто изменится её жизнь. После премьеры фильма, она станет знаменитой и будет завалена предложениями о съемках в других проектах. Но судьба дала актрисе уникальную возможность, и она её не упустила.

После «Калины красной» она решила уйти из театра и посвятить себя кино. На протяжении следующих 20 лет она снималась много и была по-настоящему увлечена этим процессом. Ей очень везло. Практически все фильмы с ее участием взлетали на пик популярности. Среди них можно отметить такие картины, как: «Белый Бим Черное ухо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Экипаж», «Карнавал». И это далеко не весь список.

90-е годы стали очень тяжелым периодом для Скворцовой. Сначала она похоронила мужа, затем, через три года, единственного сына. Её внучка вместе со своей матерью уехала в Америку. Мария Савельевна осталась в одиночестве.

Киноиндустрия, как, впрочем, и вся Россия, переживали непростые времена. Скворцова играла старушек, сидящих на скамейках. На интересные роли её больше не звали. Когда она увидела по телевизору фильм «Если бы знать», в котором участвовала, то ужаснулась. Она согласилась сняться в нем, потому что режиссер трещал, что картина будет сниматься по мотивам произведения А. П. Чехова «Три сестры». Но в итоге от этой пьесы в фильме не осталось совсем ничего.

В последний раз Скворцова появилась на экране в 1995 году в картине «Трамвай в Москве». Она не смогла принять новое кино и новых режиссёров, поэтому приняла решение уйти на покой. Мария Савельевна Скворцова умерла 1 декабря 2000 года. Она не дожила до своего 90-летия совсем немного...

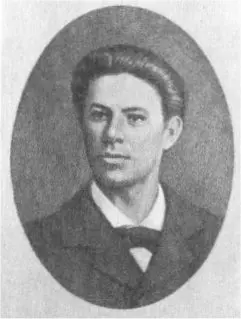

Мария Скворцова (при рождении – Луговая) родилась в 1911 году в Тульской области. Луговые были простой многодетной крестьянской семьей. С малых лет Маша познакомилась с тяжелым трудом и познала все тяготы деревенской жизни. Возможно, по этой причине, позже у неё так хорошо получалось играть простых русских женщин.

Двое старших братьев Маши работали на заводе в столице. В 10-летнем возрасте они забрали Машу к себе в Москву, чтобы девочка смогла получить хорошее образование. Так она стала ходить в столичную школу, а параллельно пела в церковном хоре. Преподаватели сразу отметили хороший голос у ученицы.

Мария никак не могла выбрать для себя профессию. В итоге, после долгих размышлений, она поддалась уговорам подружки, и они вместе пошли поступать в театр-студию при Всесоюзном радиокомитете. Хотя на успех Мария тогда вовсе не надеялась.

Но руководитель студии – Серафима Бирман, увидела в Марии актерский талант. С тех пор для неё началось очень интересное, хоть и тяжелое учебное время. Бирман была не просто очень строгой. Она была чересчур требовательной и нетерпимой. Зачастую она вела себя, как диктатор. Но в своем деле руководитель была настоящим профессионалом и вкладывала в учеников все, что сама знала.

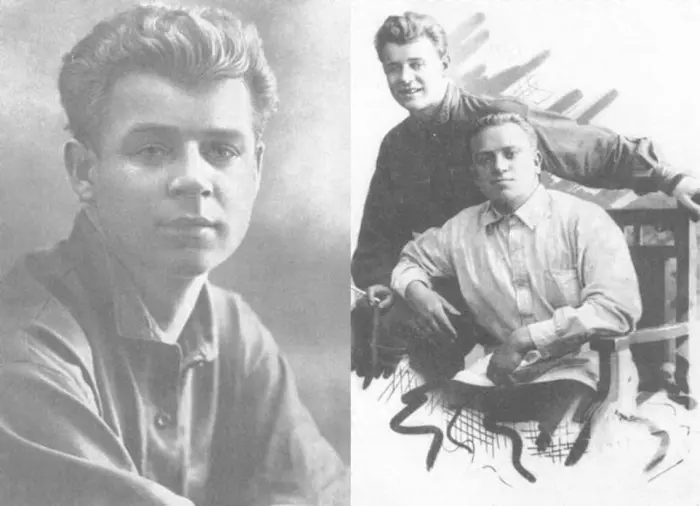

В 1934 году всю студию отправили в Великие Луки для поднятия местного театра. Там Мария и трудилась, пока не началась война. В военное время актриса оказалась в Свердловской области. Там она со своими коллегами обслуживала больницы и аэродром, а по вечерам выступала в местном театре. Там-то она и встретила своего будущего мужа – Семена Скворцова.

В годы с 1943 по 1945 Мария Скворцова выступала в составе фронтовой группы. После окончания войны она приехала в Москву на похороны матери и нашла свое место – Московский ТЮЗ.

На протяжении 30 лет она работала в этом театре и радовала зрителей своими ролями. Иногда Скворцова за день отыгрывала по 2 представления. Утром для маленьких зрителей, а вечером для взрослых.

В личной жизни тоже все было благополучно. Муж Скворцовой начал работать в том же театре, что и она. У них родился сын. До самой пенсии Мария Савельевна продолжала работать в ТЮЗе. Но теперь она играла уже не «детские» роли, а мам, бабушек и бабу Ягу.

Роль Ниловны в постановке «Мать» стала знаковой для артистки. Возможно, именно этот тщательно продуманный образ и приглянулся Шукшину.

Режиссер пригласил Скворцову на пробы, и увидев её в паре с актёром Иваном Рыжовым, отодвинул в сторону все сомнения. А ведь на эту роль претендовали такие известные актрисы, как Любовь Соколова и Нина Сазонова.

Скворцова удивила режиссера тем, что была совсем не похожа на актрису. Он видел перед собой простую русскую женщину с ее переживаниями, заботами и воспоминаниями об ушедшей молодости. Это качество, позже, приглянулось и зрителям.

Сама Скворцова во время съемок в «Калине Красной» даже не представляла, как круто изменится её жизнь. После премьеры фильма, она станет знаменитой и будет завалена предложениями о съемках в других проектах. Но судьба дала актрисе уникальную возможность, и она её не упустила.

После «Калины красной» она решила уйти из театра и посвятить себя кино. На протяжении следующих 20 лет она снималась много и была по-настоящему увлечена этим процессом. Ей очень везло. Практически все фильмы с ее участием взлетали на пик популярности. Среди них можно отметить такие картины, как: «Белый Бим Черное ухо», «Одиноким предоставляется общежитие», «Экипаж», «Карнавал». И это далеко не весь список.

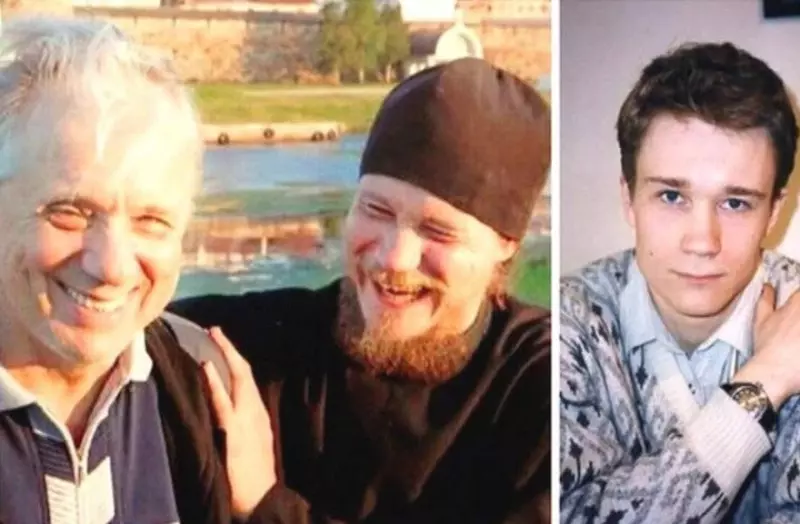

90-е годы стали очень тяжелым периодом для Скворцовой. Сначала она похоронила мужа, затем, через три года, единственного сына. Её внучка вместе со своей матерью уехала в Америку. Мария Савельевна осталась в одиночестве.

Киноиндустрия, как, впрочем, и вся Россия, переживали непростые времена. Скворцова играла старушек, сидящих на скамейках. На интересные роли её больше не звали. Когда она увидела по телевизору фильм «Если бы знать», в котором участвовала, то ужаснулась. Она согласилась сняться в нем, потому что режиссер трещал, что картина будет сниматься по мотивам произведения А. П. Чехова «Три сестры». Но в итоге от этой пьесы в фильме не осталось совсем ничего.

В последний раз Скворцова появилась на экране в 1995 году в картине «Трамвай в Москве». Она не смогла принять новое кино и новых режиссёров, поэтому приняла решение уйти на покой. Мария Савельевна Скворцова умерла 1 декабря 2000 года. Она не дожила до своего 90-летия совсем немного...