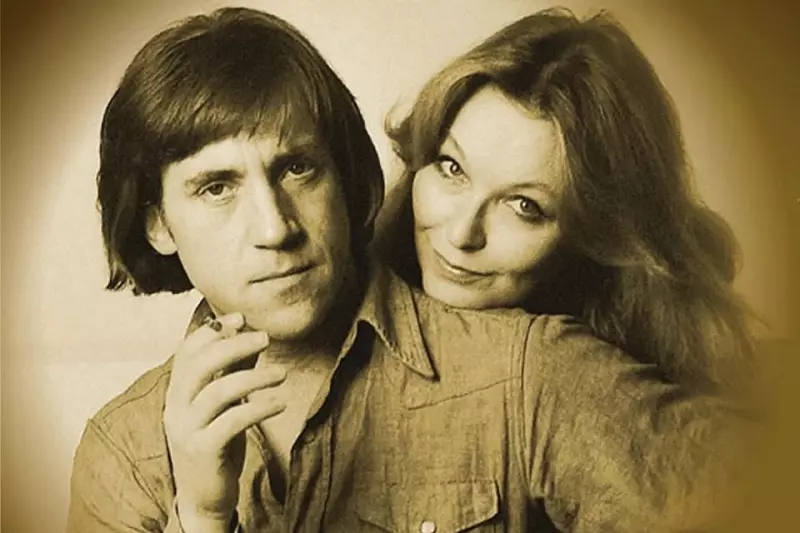

Она была последней любовью Высоцкого, и стала последней женой Ярмольника – Оксана Афанасьева

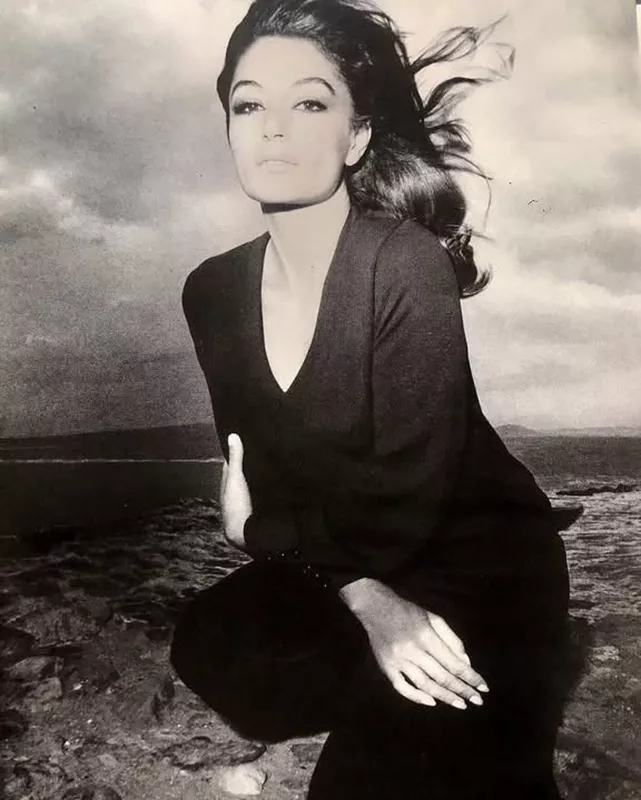

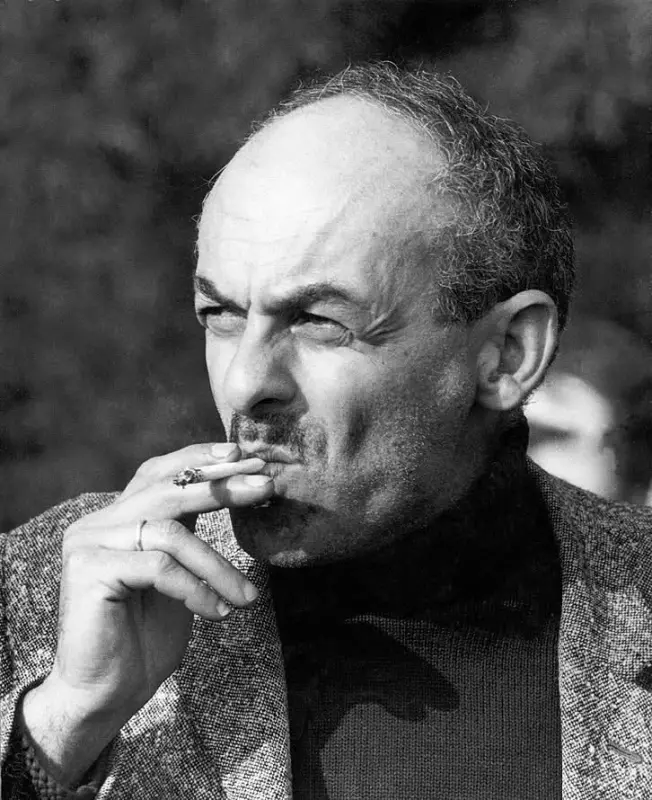

Их бурный роман обсуждала вся театральная и эстрадная тусовка – эта связь очень расстраивала жену артиста, Марину Влади, а Оксана оставила ради Володи своего жениха. Два года влюблённые были неразлучны – вплоть до ухода великого барда.

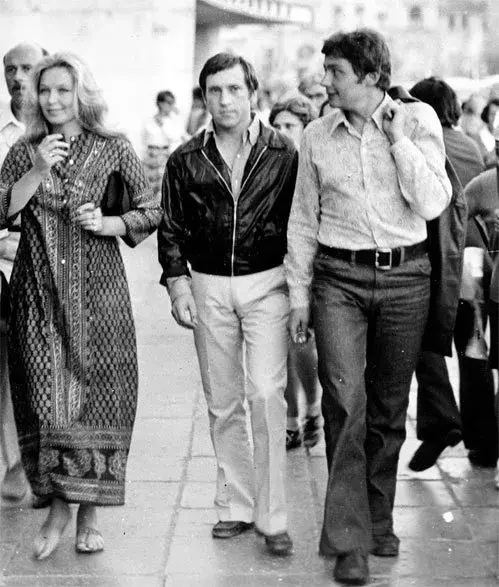

Они познакомились в Театре на Таганке, где Высоцкий играл, а Оксана старалась не пропустить ни одной премьеры. Она стала его музой, любовницей от слова «любовь». Сама не стыдилась этой связи и заставила гордиться ею своего будущего мужа, Леонида Ярмольника, одного из приятелей её Володи.

До сих пор, при упоминании о Высоцком, у неё загораются глаза, а в голосе явно слышны восторженные нотки. Афанасьева уверена, что Володя был мужчиной всей её жизни, и таким и останется до конца её дней.

Особенно часто вспоминает она, как артист говорил: «У меня всё должно быть самое лучшее – и машина, и бабы». Эта фраза всегда наполняла девушку гордостью – значит она лучшая, особенная, не многим же так повезло..

Дико харизматичный. Наверное, не было ни одной тетки, которая могла бы устоять. Володя был охмуритель абсолютно профессиональный – рассказывала Афанасьева.

Его уход стал для студентки текстильного института настоящим потрясением, больше года она не могла прийти в себя, мучилась от тяжёлой депрессии. В таком состоянии и застал её Ярмольник, и также, как и Высоцкий, потерял дар речи едва взглянув на неё – влюбился.

Тогда Леонид состоял в официальном браке с Еленой Коневой, но как говорили – в фиктивном. До неё прожил 7 лет в гражданском браке с Зоей Пыльновой, которая все эти годы была официальной женой Владимира Ильина, и в итоге вернулась к нему.

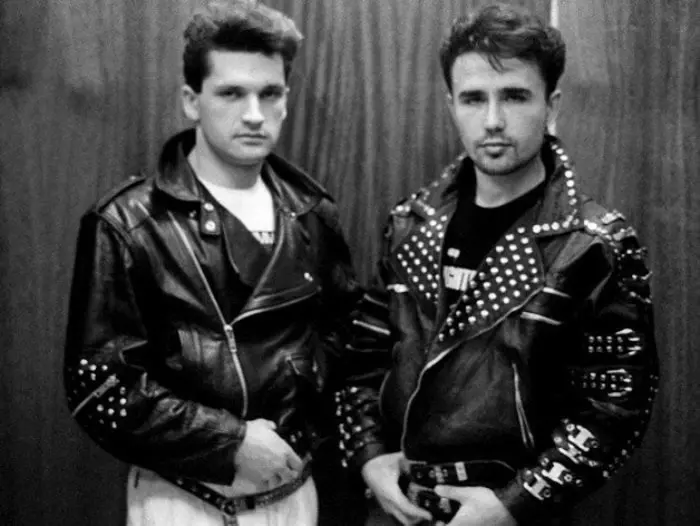

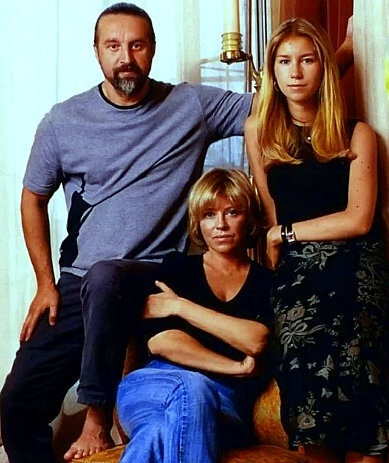

Вообще, Ярмольник с лёгкостью разбивал женские сердца, но встреча с Оксаной стала судьбоносной – из ветреного ловеласа он превратился в образцового семьянина, и был готов на всё ради любимой.

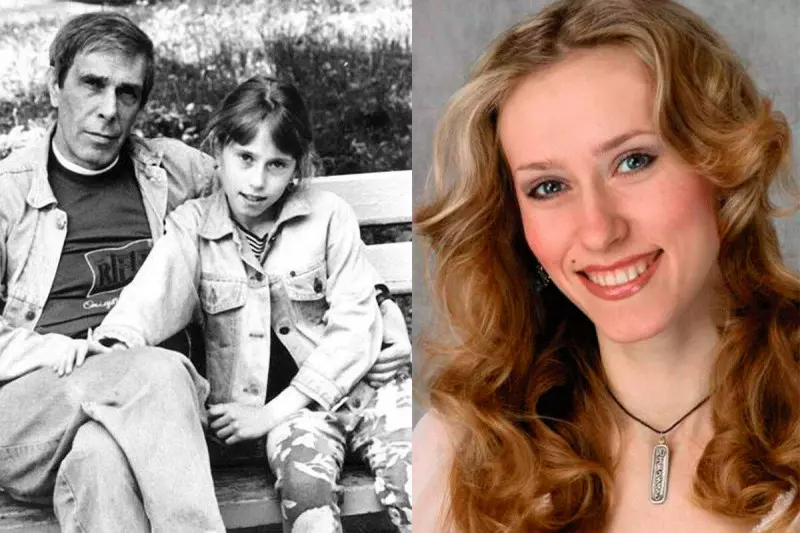

Вот только в ЗАГС Афанасьеву он вести не спешил, и принял решение жениться лишь после того, как она сообщила о беременности. Свадьба была тихой, расписались и отметили среди своих. А через 2 месяца родилась дочь Александра.

Их близкие друзья и приятели уверены – тень Высоцкого всю жизнь незримо стоит между ними. Когда Леониду на 40-летний юбилей присвоили звание Заслуженного артиста РФ, он не поехал получать – жена не разрешила. Так и сказала: «Получишь – домой не приходи!».

То же самое случилось и со званием Народного артиста, которое планировали дать артисту на 50-летие. Только спустя время выяснилась причина отказа – оказывается, у Высоцкого таких званий не было! Поэтому Ярмольник, как преданный друг, решил тоже их не иметь.

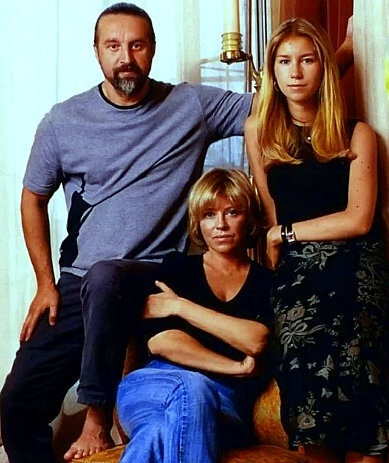

Они не говорят друг другу о любви, но вместе уже 36 лет – вырастили дочь, сейчас души не чают во внуке. Леонид доволен, как сложилась его карьера, несмотря на отсутствие почётных званий.

Оксана тоже нашла своё место в жизни – стала прекрасным театральным художником, оформляет спектакли и мюзиклы. Ещё у неё есть собственная студия по пошиву мягких дизайнерских игрушек. Дочь Александра тоже художник, создает невероятной красоты витражи.

Конечно, их брак не был идеален, и семья пару раз стояла на пороге развода. Но им удалось преодолеть неурядицы, и Леонид считает это заслугой своей Ксюхи. Она наделена главным женским талантом – даёт мужчине возможность чувствовать себя абсолютно свободным.

Они прожили общую, но какую-то отдельную друг от друга жизнь, сумев сохранить каждый свои интересы и не раствориться в том, что важно другому. Может быть, такая обособленность и является секретом крепкого брака и настоящего счастья?

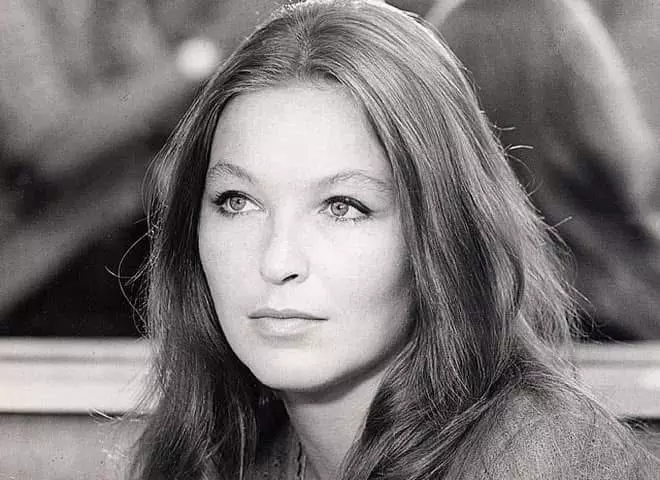

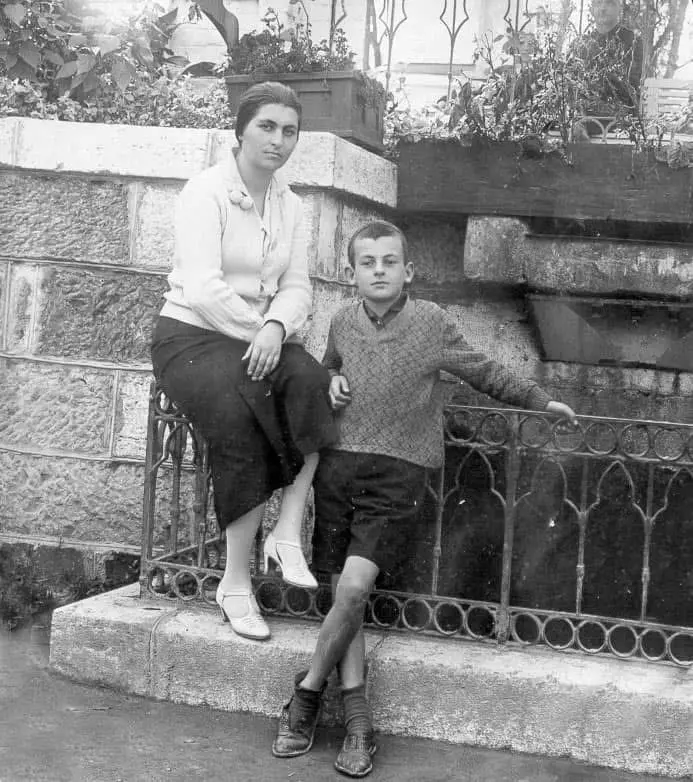

Когда её спрашивают: «Высоцкий был Вашей первой любовью?» она неизменно отвечает: «Настоящей». Ему было 40, а ей 18, и он на самом деле стал для неё первой любовью, а она для него – последней.

Их бурный роман обсуждала вся театральная и эстрадная тусовка – эта связь очень расстраивала жену артиста, Марину Влади, а Оксана оставила ради Володи своего жениха. Два года влюблённые были неразлучны – вплоть до ухода великого барда.

Они познакомились в Театре на Таганке, где Высоцкий играл, а Оксана старалась не пропустить ни одной премьеры. Она стала его музой, любовницей от слова «любовь». Сама не стыдилась этой связи и заставила гордиться ею своего будущего мужа, Леонида Ярмольника, одного из приятелей её Володи.

- Я для себя решила: пусть это будет три дня, неделя, но я буду с этим человеком, потому что он не такой, как все. И что будет дальше — все равно. В общем, я влюбилась. Но отдавала себе отчет, что не могу ничего требовать. Моя жизнь – это моя жизнь, моя любовь — это моя проблема.

До сих пор, при упоминании о Высоцком, у неё загораются глаза, а в голосе явно слышны восторженные нотки. Афанасьева уверена, что Володя был мужчиной всей её жизни, и таким и останется до конца её дней.

Особенно часто вспоминает она, как артист говорил: «У меня всё должно быть самое лучшее – и машина, и бабы». Эта фраза всегда наполняла девушку гордостью – значит она лучшая, особенная, не многим же так повезло..

Дико харизматичный. Наверное, не было ни одной тетки, которая могла бы устоять. Володя был охмуритель абсолютно профессиональный – рассказывала Афанасьева.

Его уход стал для студентки текстильного института настоящим потрясением, больше года она не могла прийти в себя, мучилась от тяжёлой депрессии. В таком состоянии и застал её Ярмольник, и также, как и Высоцкий, потерял дар речи едва взглянув на неё – влюбился.

Тогда Леонид состоял в официальном браке с Еленой Коневой, но как говорили – в фиктивном. До неё прожил 7 лет в гражданском браке с Зоей Пыльновой, которая все эти годы была официальной женой Владимира Ильина, и в итоге вернулась к нему.

Вообще, Ярмольник с лёгкостью разбивал женские сердца, но встреча с Оксаной стала судьбоносной – из ветреного ловеласа он превратился в образцового семьянина, и был готов на всё ради любимой.

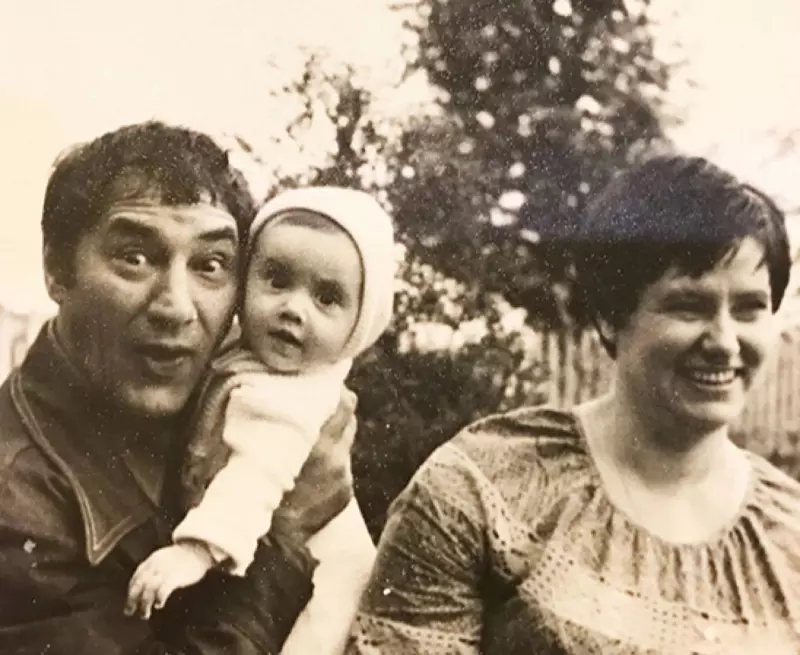

Вот только в ЗАГС Афанасьеву он вести не спешил, и принял решение жениться лишь после того, как она сообщила о беременности. Свадьба была тихой, расписались и отметили среди своих. А через 2 месяца родилась дочь Александра.

Их близкие друзья и приятели уверены – тень Высоцкого всю жизнь незримо стоит между ними. Когда Леониду на 40-летний юбилей присвоили звание Заслуженного артиста РФ, он не поехал получать – жена не разрешила. Так и сказала: «Получишь – домой не приходи!».

То же самое случилось и со званием Народного артиста, которое планировали дать артисту на 50-летие. Только спустя время выяснилась причина отказа – оказывается, у Высоцкого таких званий не было! Поэтому Ярмольник, как преданный друг, решил тоже их не иметь.

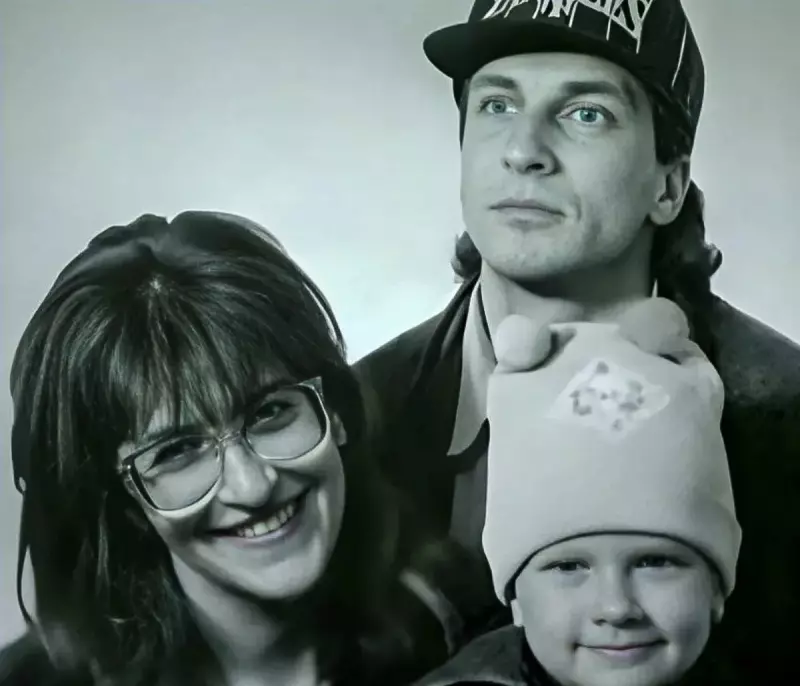

Они не говорят друг другу о любви, но вместе уже 36 лет – вырастили дочь, сейчас души не чают во внуке. Леонид доволен, как сложилась его карьера, несмотря на отсутствие почётных званий.

- Наверное, я какая-то избранница — мне в жизни повезло дважды. У меня был Володя. А потом у меня появился Леня, и я никогда не думала, что такое может повториться. У меня и Леня появился благодаря тому, что в моей жизни был Владимир Семенович.

Оксана тоже нашла своё место в жизни – стала прекрасным театральным художником, оформляет спектакли и мюзиклы. Ещё у неё есть собственная студия по пошиву мягких дизайнерских игрушек. Дочь Александра тоже художник, создает невероятной красоты витражи.

Конечно, их брак не был идеален, и семья пару раз стояла на пороге развода. Но им удалось преодолеть неурядицы, и Леонид считает это заслугой своей Ксюхи. Она наделена главным женским талантом – даёт мужчине возможность чувствовать себя абсолютно свободным.

Они прожили общую, но какую-то отдельную друг от друга жизнь, сумев сохранить каждый свои интересы и не раствориться в том, что важно другому. Может быть, такая обособленность и является секретом крепкого брака и настоящего счастья?