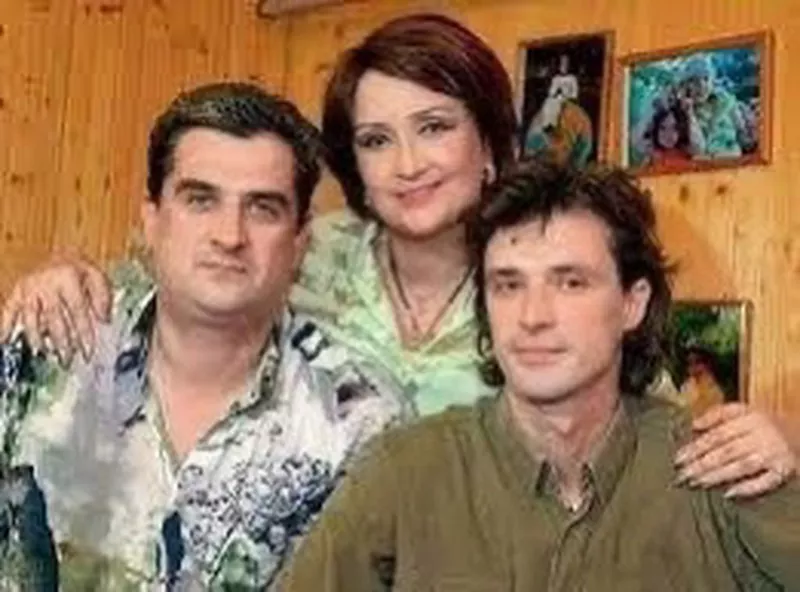

60 лет без мамы.

Какая-то дикая цифра, как будто 60 триллионов лет. Даже странно, что я когда-то был чей-то сын.

Она долго болела, ее возили в Москву, оперировали в госпитале Бурденко, но безрезультатно. В тридцать шесть лет мама умерла от опухоли мозга.

Мне было тринадцать, брату Сереже – шесть. Перед смертью она перестала узнавать всех, даже нас. Потом на мгновенье сознание вернулось. Последние ее слова были обращены не ко мне и не к Сереже, а к отцу. Она сказала: «Юрочка, я люблю тебя».

Очень долго я не мог этого понять.

На второй день после похорон мы оказались в интернате, и неважно, что в нем когда-то работала сама мама и к нам с братом относились, как к своим, дом – это дом, а интернат – это интернат. Даже объяснять не хочу.

Тогда казалось, что повзрослел вдруг сразу и навсегда, а теперь понимаю, что так и остался в том возрасте. И по сей день все мои самые несуразные поступки – не просто бестолковые, а незрелые.

Ребенок, потерявший мать, да, в общем, любой взрослый, потерявший ее, сразу становится сиротой, он теряет свой исток, свое начало.

Перерезается самая главная артерия, выбивается фундамент из под ног. Мать уносит с собой все свое и часть тебя.

Поэтому берегите и жалейте своих. Вы самые богатые люди на земле, самые счастливые. Потому что неважно, сколько вам лет, пять или пятьдесят – пока у вас есть мама, вы дети.

Станислав Садальский

29 октября, 2024 г.