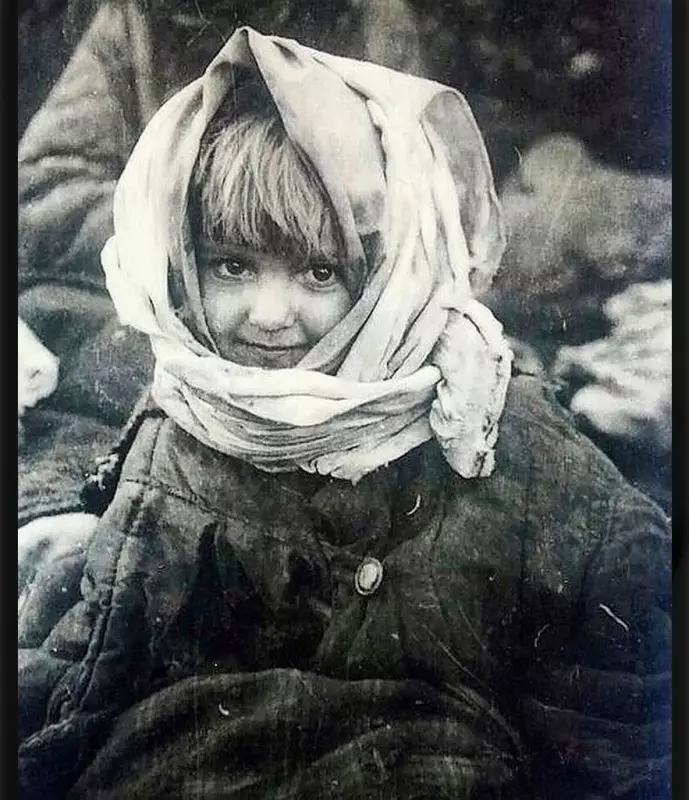

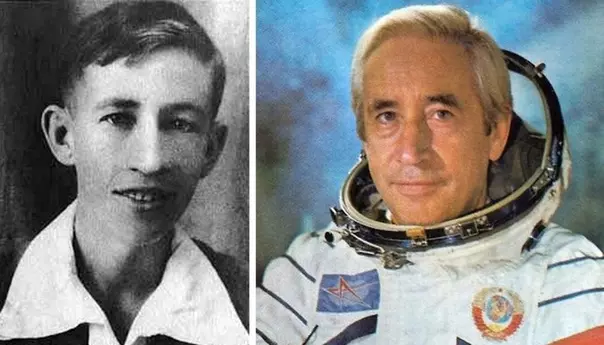

Из чего мы все сделаны, русские?

Меня сделали в СССР, и я состою из всего этого. Это и мой генетический код.

Irgata

Из чего мы все сделаны, русские?

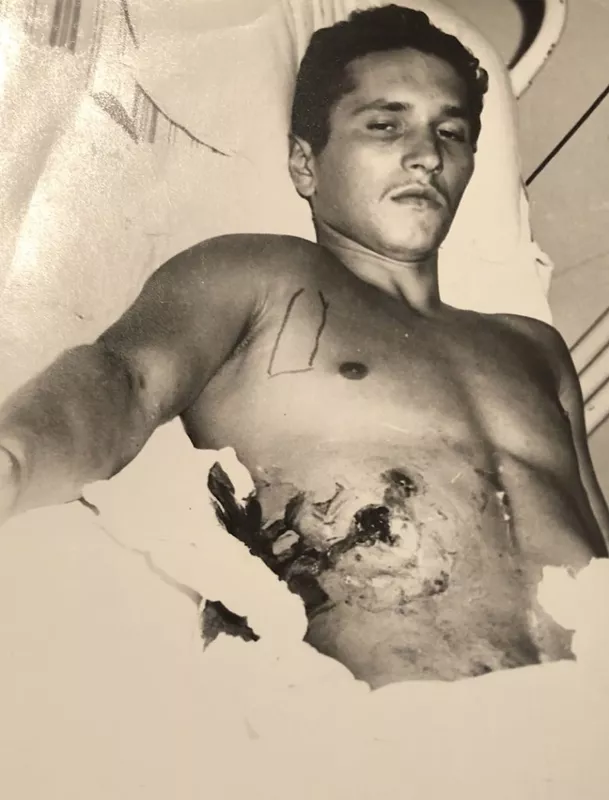

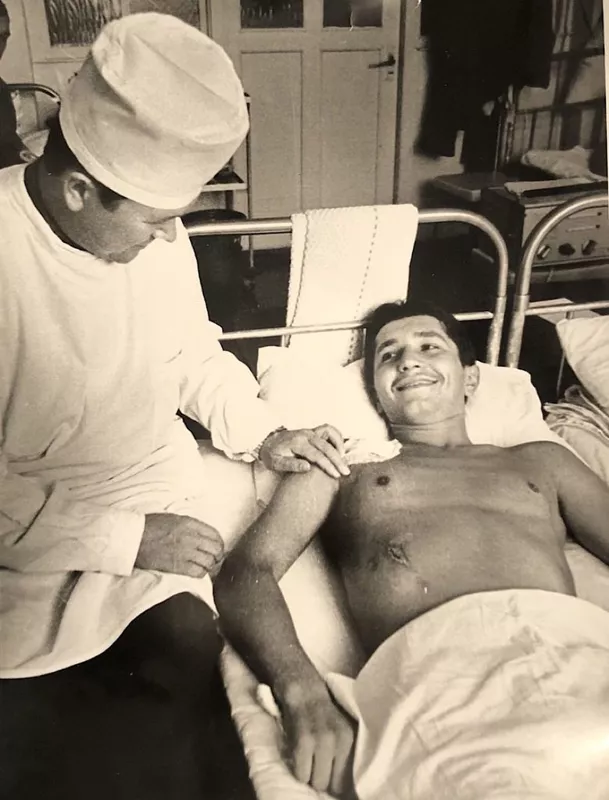

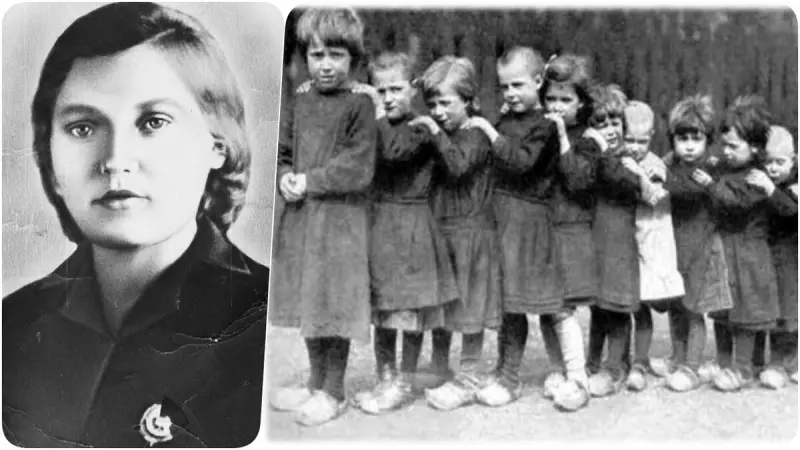

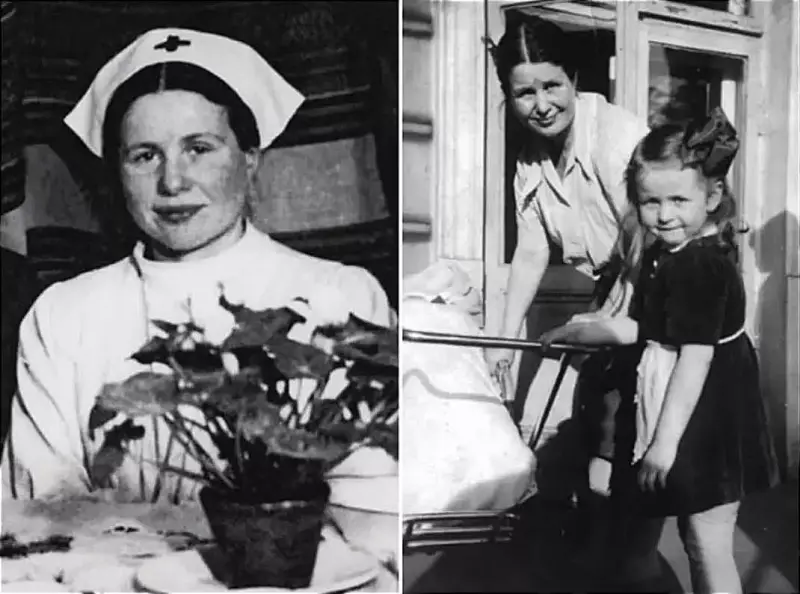

«Четвёртaя выcотa".

теперь поищи, что представляют из себя ее потомки. Впечатлишься еще больше.

, сын там нормальный. Но он умер уже давно.

Неизвестно под какую дуду сейчас пела бы сама Гуля, если бы осталась жива.Мне думается, если человек не пожалел жизни в борьбе за родину против фашистов – это 100% гарантия. Ты молодогвардейцев, генерала Карбышева и Зою Космодемьянскую тоже подозреваешь в этом?

Ты молодогвардейцев, генерала Карбышева и Зою Космодемьянскую тоже подозреваешь в этом?

В моём детстве Павлик Морозов был герой, ОктябрьВ моем детстве Павлик Морозов не в войне с фашистами погиб. И рассказы о его гибели – это наша история, которая переписывалась и продолжает переписываться. В 90-е много чего появилось. И мы пытаемся сейчас рассуждать непонятно о чем и непонятно зачем.

Кто знает, как былоЭто-то как раз знают. А вот как трактуют потом? Зоя Космодемьянская – шизофреничка, Алескандр Матросов поскользнулся, упав грудью на ДЗОТ. Определенным людям надо смещать понятия в головах тех, кто готов к этому.

И мы пытаемся сейчас рассуждать непонятно о чем и непонятно зачем

Светлая ей память, без подробностей о потомстве.Подозревать ее в изменении взглядов, за которые она погибла?

Неизвестно под какую дуду сейчас пела бы сама Гуля, если бы осталась жива.Это и есть светлая память???

Зачем нам знать о внуке ГулиЗатем, что врагов надо знать в лицо. А не накручивать облыжные обвинения в адрес погибших героев.

Затем, что врагов надо знать в лицо. А не накручивать облыжные обвинения в адрес погибших героев

Когда-то писал товарисч нормальные стихи

Тебе видно заняться больше нечем? Как о внуках погибших героев в интернете сведения выискивать. Враги иногда гораздо ближе, чем чужие внуки в другой странеЯ привыкла сама определять – чем мне заниматься. Мне интересно и это в том числе. Кому не интересно – проходят мимо (ты не прошла, выискала. И даже дальше пошла в своих фантазиях: начала ей приписывать то, что в страшном сне ей присниться не могло. На это почему-то время нашлось).

Когда то ты его очень уважала, а он не оправдалДа, поэтому и написала «раньше». А все, что он исторгает сейчас – очень сходно с тем, что пропагандирует внук Гули. И что из этого факта следует? Не замечать этого? Я замечаю. И отношусь соответственно.

что пропагандирует внук Гули. И что из этого факта следует? Не замечать этого? Я замечаю. И отношусь соответственно.

Мне глубоко плевать на чужого внукаТакая точка зрения тоже имеет право на существование. Я же не собираюсь тебя переубеждать. А вот с тем, что

Неизвестно под какую дуду сейчас пела бы сама Гуля, если бы осталась живая совершенно не согласна, и доводы свои привела. Твои тоже увидела. Не убедили.

Твои тоже увидела. Не убедили.

И окружающие развлеклись

Я про внука.

Затем, что врагов надо знать в лицо.

Враги иногда гораздо ближе

Всех не узнаешь.Понятие «всё» складывается из отдельных фрагментов. Без фрагментов не будет целого. Можно вообще ничего не видеть в упор...

Я же всё нашла сегодня.Зачем тогда искала.

Зачем тогда искала

Что значит зачемНу ты же говоришь в ответ на мой аргумент:

Затем, что врагов надо знать в лицо.Я как раз отвечала на вопрос «зачем я ищу в инете информацию про «чужих внуков». Это про потомков известных людей, чья судьба мне всегда интересна. Но, как выяснилось, это не всем нравится.

Всех не узнаешь

А не для того чтобы знать врагов в лицо. Не думаю, что когда-нибудь встретимся.Лена, зачем все так буквально понимать? Слово «враг» здесь условное, что под ним подразумевается – все понимают. И «лицо» тоже условно... И вробще это устоявшееся выражение, имеющее конкретный смысл.

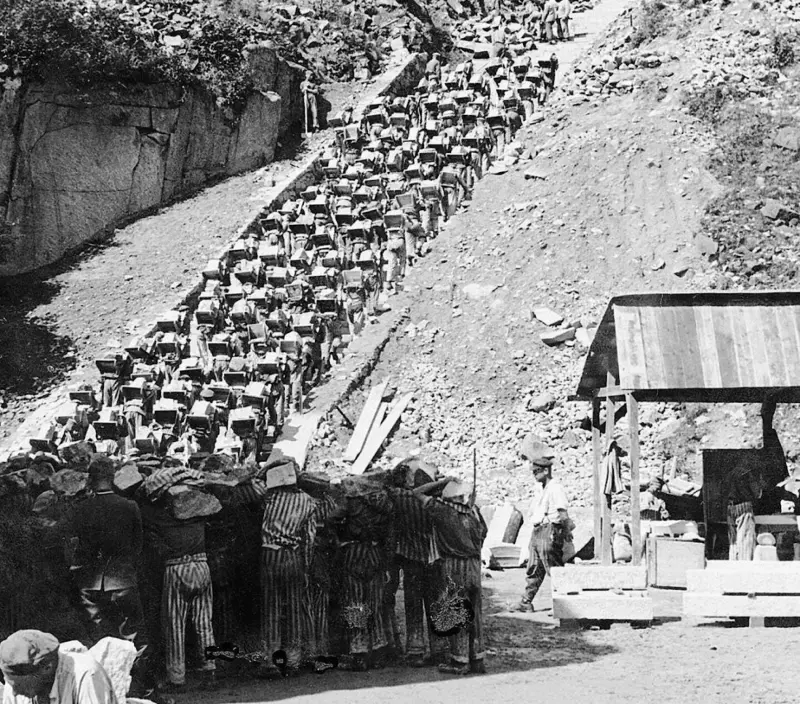

«измельчитель костей».как страшно это читая, узнавать. Ещё страшнее представить...

в Маутхаузене

Детей всех туда возят, в старших классах.

Надеюсь, что на волне европейского психоза это не отменили.Не знаю, но не думаю, что отменили. 9 мая был Бессмертный полк в Вене..

Не знаю, но не думаю, что отменили. 9 мая был Бессмертный полк в Вене..люди отдельно, политика отдельно.

люди отдельно, политика отдельно.Без разрешения властей никаких демонстраций быть не может..

Больше вариативности помогает обучению

Больше вариативности помогает обучению  Телесно-ориентированная психотерапия

Телесно-ориентированная психотерапия  Как общаться с людьми другого интеллектуального уровня

Как общаться с людьми другого интеллектуального уровня  Увеличенная конформность молодых людей, у которых мало друзей

Увеличенная конформность молодых людей, у которых мало друзей  Весёлые истории от Леонида Тугутова

Весёлые истории от Леонида Тугутова  Соперничество между братьями и сестрами, разделившее город

Соперничество между братьями и сестрами, разделившее город  Дэн Коэ: как совершить величайшее возвращение в своей жизни

Дэн Коэ: как совершить величайшее возвращение в своей жизни  Как эмоции управляют нашими кошельками: психология импульсивных покупок и финансовых решений

Как эмоции управляют нашими кошельками: психология импульсивных покупок и финансовых решений  Глобальная эпидемия невидимости: природа и масштабы социального одиночества

Глобальная эпидемия невидимости: природа и масштабы социального одиночества  Заварные блины

Заварные блины  Оладьи

Оладьи  Блины

Блины  Панкейки

Панкейки Овсяные блины

Овсяные блины  Дрожжевые блины

Дрожжевые блины  Блинные пироги и торты

Блинные пироги и торты  Национальные блины

Национальные блины  Тонкие блинчики

Тонкие блинчики  Творожные блины

Творожные блины  Глазирование и деглазирование: два приёма, которые стоит освоить каждому

Глазирование и деглазирование: два приёма, которые стоит освоить каждому  Припускание: кулинарная техника, которую стоит освоить

Припускание: кулинарная техника, которую стоит освоить  Доктор Брэдли Нельсон: как заблокированные эмоции вызывают хронические заболевания

Доктор Брэдли Нельсон: как заблокированные эмоции вызывают хронические заболевания  Полосатые блины "Зебра" с эффектным рисунком

Полосатые блины "Зебра" с эффектным рисунком  Льезон: что это, как готовить и где применять

Льезон: что это, как готовить и где применять  Кофе зимой: что происходит с организмом, настроением и привычками

Кофе зимой: что происходит с организмом, настроением и привычками  Виды фасоли: чем красная, белая, чёрная и стручковая отличаются друг от друга

Виды фасоли: чем красная, белая, чёрная и стручковая отличаются друг от друга  Маринады для птицы: 10 рецептов для курицы, индейки, утки и не только

Маринады для птицы: 10 рецептов для курицы, индейки, утки и не только  Цизелирование: зачем повара надрезают рыбу перед приготовлением

Цизелирование: зачем повара надрезают рыбу перед приготовлением  Мойки высокого давления

Мойки высокого давления