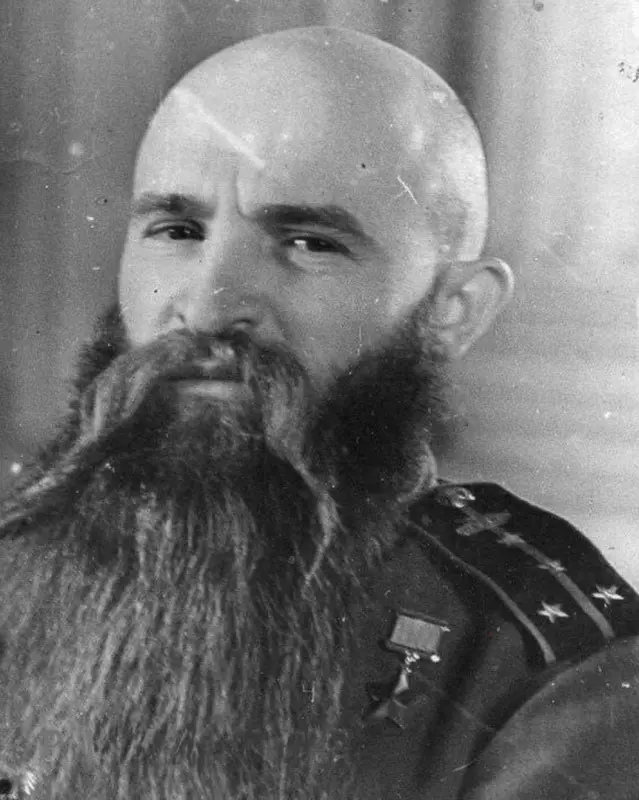

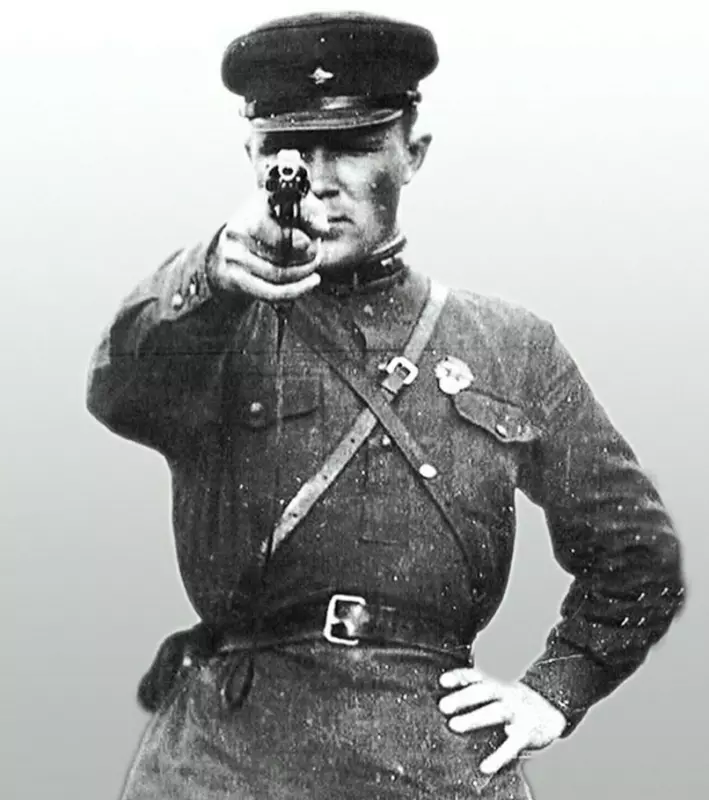

Пётр Нестеров – русский военный лётчик. Он родился в Нижнем Новгороде. В 1897 году поступил в кадетское училище. Увлечение авиацией началось у Петра с 1910 года. В 1912 году Нестеров сдал экзамены на военного летчика и совершил первый самостоятельный полёт. Ему было 25 лет.

П. Нестеров первый разработал фигуру высшего пилотажа – «мертвую петлю». 27 августа 1913 года на военном аэродроме он совершил её на аппарате «Ньюпор». Спустя 6 дней эту сложную фигуру повторил француз Адольф Пегу. Эту фигуру ещё называют «петля Нестерова».

С началом Первой Мировой войны Нестеров отправился на Юго-Западный фронт. Он осуществлял воздушную разведку. Выполнил одну из первых в России бомбардировок приспособленными для этого артиллерийскими снарядами. Бомбометание было проведено летчиком так эффективно, что австрийское командование пообещало крупную денежную награду тому, кто собьёт аэроплан Нестерова.

За время войны Петр Нестеров совершил 28 вылетов. 8 сентября 1914 года Петр Николаевич Нестеров совершил свой последний подвиг: применил таран, сбив австрийский вражеский самолёт. Но при этом он погиб сам. Ему было 27 лет.

Тонкие блинчики

Тонкие блинчики Заварные блины

Заварные блины Овсяные блины

Овсяные блины Панкейки

Панкейки Творожные блины

Творожные блины Блины

Блины Национальные блины

Национальные блины Оладьи

Оладьи Блинные пироги и торты

Блинные пироги и торты Дрожжевые блины

Дрожжевые блины