Откуда на Земле взялась вода?

Сегодня ученые всерьез спорят о происхождении воды на Земле. Одно из предположений — вода была здесь всегда, она входила в состав минералов, из которых формировалась наша планета. Другая теория утверждает, что вода пришла к нам извне. В далекие времена, миллиарды лет назад, кометы и астероиды, богатые льдом, бомбардировали молодую Землю. При каждом таком ударе часть воды оставалась и постепенно накапливалась. И именно эти космические «посланцы» подарили Земле первые океаны.

Есть и еще одна гипотеза — что водой мы обязаны Юпитеру. Вблизи орбиты этой гигантской планеты вода могла существовать в твердой форме. Тяготение Юпитера возмущало движение планетезималей (сгустков вещества протопланетного диска из которых рождались планеты) и некоторые из них падали на формировавшуюся Землю, принося воду.

Наконец, не исключено, что Земля в процессе своего образования не оставалась на постоянном расстоянии от Солнца, а мигрировала под влиянием тяготения других тел и самого протопланетного диска. Она могла получить воду, будучи на отдалении от Солнца, а потом приблизиться к нему и занять свою нынешнюю орбиту.

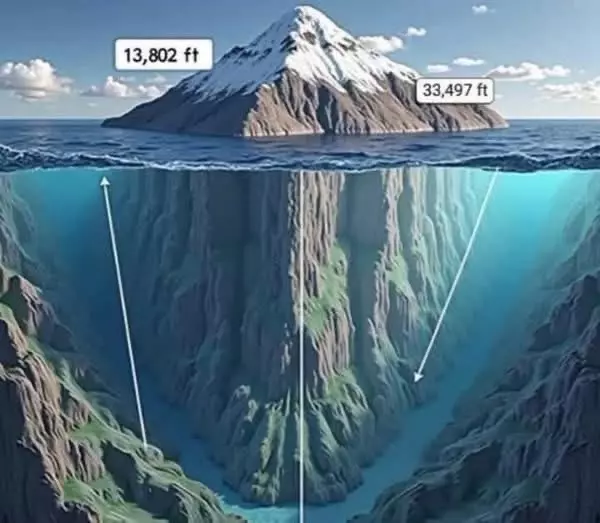

Астрономы уверены, что в космосе очень много льда. Даже на спутниках Юпитера и Сатурна есть подледные океаны. Неудивительно, что в момент формирования Солнечной системы Земля тоже получила свою порцию воды. Так что каждый глоток воды, каждое купание в море — это не только удовольствие, но и маленькое прикосновение к великой истории Вселенной.

Этот простой вопрос способен заставить задуматься даже самых отъявленных скептиков. Казалось бы – голубая планета с океанами, морями, озерами и реками, а ответа на этот вопрос мы до конца так и не знаем. С древних времен люди искали объяснения — одни верили, что вода была подарена богами, другие — что океаны появились после обильных осадков и потопов. Наука же предлагает более прагматичные, но не менее захватывающие теории.

Сегодня ученые всерьез спорят о происхождении воды на Земле. Одно из предположений — вода была здесь всегда, она входила в состав минералов, из которых формировалась наша планета. Другая теория утверждает, что вода пришла к нам извне. В далекие времена, миллиарды лет назад, кометы и астероиды, богатые льдом, бомбардировали молодую Землю. При каждом таком ударе часть воды оставалась и постепенно накапливалась. И именно эти космические «посланцы» подарили Земле первые океаны.

Есть и еще одна гипотеза — что водой мы обязаны Юпитеру. Вблизи орбиты этой гигантской планеты вода могла существовать в твердой форме. Тяготение Юпитера возмущало движение планетезималей (сгустков вещества протопланетного диска из которых рождались планеты) и некоторые из них падали на формировавшуюся Землю, принося воду.

Наконец, не исключено, что Земля в процессе своего образования не оставалась на постоянном расстоянии от Солнца, а мигрировала под влиянием тяготения других тел и самого протопланетного диска. Она могла получить воду, будучи на отдалении от Солнца, а потом приблизиться к нему и занять свою нынешнюю орбиту.

Астрономы уверены, что в космосе очень много льда. Даже на спутниках Юпитера и Сатурна есть подледные океаны. Неудивительно, что в момент формирования Солнечной системы Земля тоже получила свою порцию воды. Так что каждый глоток воды, каждое купание в море — это не только удовольствие, но и маленькое прикосновение к великой истории Вселенной.

Овсяные блины

Овсяные блины Блинные пироги и торты

Блинные пироги и торты Заварные блины

Заварные блины Дрожжевые блины

Дрожжевые блины Творожные блины

Творожные блины Блины

Блины Оладьи

Оладьи Панкейки

Панкейки Национальные блины

Национальные блины Тонкие блинчики

Тонкие блинчики