В этот самый момент почти все вокруг вас съедается. Невидимые невооруженным глазом организмы, называемые микробами, кишат на каждой поверхности. Орды бактерий, архей и грибов эволюционировали, чтобы производить мощные ферменты, расщепляющие твердый органический материал на легкоусвояемые питательные вещества.

Но есть один особенно широко распространенный тип материала, который практически не поддается биологическому разложению микробами: пластик. Для изготовления большинства пластмасс молекулы нефти, газа и угля очищаются и превращаются в длинные повторяющиеся цепи, называемые полимерами. Этот процесс часто требует температур выше 100°C, невероятно высокого давления и различных химических модификаций. Полученные искусственные полимеры сильно отличаются от полимеров, встречающихся в природе. А поскольку они существуют только с 1950-х годов, у большинства микробов не было времени выработать ферменты для их переваривания. Еще больше усложняет ситуацию то, что для разрушения химических связей большинства пластиков требуются высокие температуры. сопоставимы с теми, которые использовались для их создания, и такое тепло смертельно для большинства микробов.

Это означает, что большинство пластиков никогда не разлагаются биологически — они просто превращаются в бесчисленные крошечные неперевариваемые кусочки. А куски самых распространенных пластиков, таких как полиэтилен, полипропилен и полиэфиртерефталат, накапливались десятилетиями.

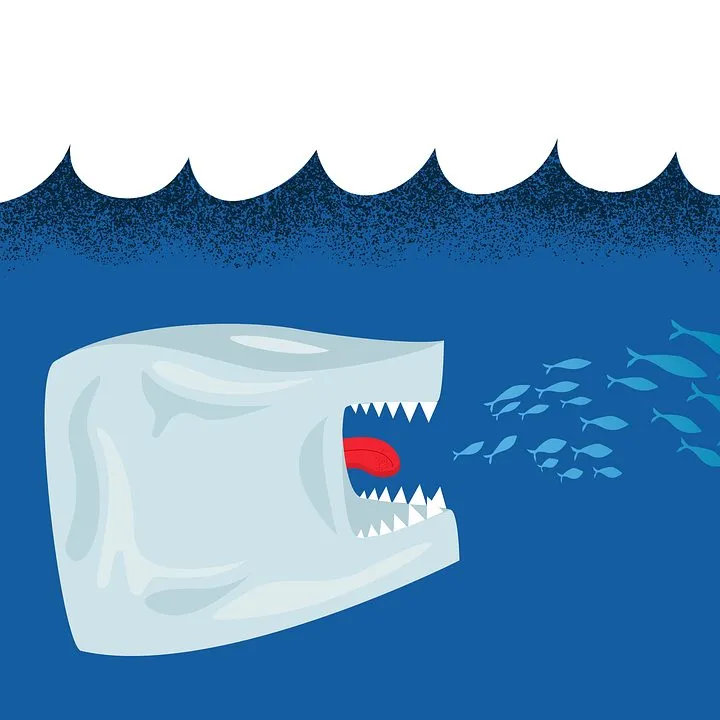

Каждый год человечество производит примерно на 400 миллионов тонн пластика больше, 80% которого выбрасывается как мусор. Из этих пластиковых отходов перерабатывается только 10%. 60% сжигается или попадает на свалки, а 30% просачивается в окружающую среду, где веками будет загрязнять естественные экосистемы. По оценкам, ежегодно в океан попадает около 10 миллионов тонн пластиковых отходов, в основном в виде фрагментов микропластика, которые загрязняют пищевую цепь.

К счастью, есть микробы, которые могут справиться с этой растущей проблемой. В 2016 году группа японских исследователей, взяв пробы осадка на заводе по переработке пластиковых бутылок, обнаружила Ideonella sakaiensis 201-F6. Эта ранее не идентифицированная бактерия содержала два фермента, способных медленно разрушать ПЭТ-полимеры при относительно низких температурах. Исследователи выделили гены, кодирующие эти ферменты, переваривающие пластик, что позволило другим биоинженерам объединить и улучшить пару, создав суперферменты, которые могут расщеплять ПЭТ в 6 раз быстрее.

Даже с таким ускорением этим выращенным в лаборатории ферментам по-прежнему требовалось несколько недель, чтобы разложить тонкую пленку ПЭТФ, и они лучше всего работали при температурах ниже 40°C. Однако другая группа ученых в Японии исследовала бактериальные ферменты, приспособленные к среде с высокой температурой, такой как компостные кучи. И в одной особенно теплой куче гниющих листьев и ветвей они обнаружили последовательности генов для мощных разлагающих ферментов, известных как компостные кутиназы ветвей листьев. Используя быстрорастущие микроорганизмы, другие исследователи смогли генетически сконструировать большое количество этих ферментов. Затем они усовершенствовали и отобрали специальные варианты кутиназ. который может разлагать ПЭТ-пластик в условиях окружающей среды, достигающей 70°C — высокой температуры, которая может ослабить ПЭТ-полимеры и сделать их усваиваемыми.

С помощью этих и других крошечных приверженцев будущее переработки ПЭТ выглядит многообещающе. Но ПЭТ — это всего лишь один из видов пластика. Нам все еще нужны способы биологической деградации всех других типов, в том числе распространенных PE и PP, которые начинают разрушаться только при температурах значительно выше 130°C. Исследователи в настоящее время не знают каких-либо микробов или ферментов, достаточно стойких, чтобы выдерживать такие температуры. Поэтому на данный момент основной способ обращения с этими пластиками — это энергоемкие физические и химические процессы.

Сегодня только небольшая часть пластиковых отходов может быть биологически разложена микробами. Исследователи ищут более термоустойчивых пластоядных в самых неблагоприятных условиях планеты и разрабатывают в лаборатории более совершенные пластоядные ферменты.

Но мы не можем полагаться только на этих крошечных помощников, чтобы убрать наш огромный беспорядок. Нам нужно полностью переосмыслить наше отношение к пластику, лучше использовать существующий пластик и прекратить производить больше одного и того же. И нам срочно нужно разработать более экологически безопасные типы полимеров, которые наша растущая свита пластоядных может легко разрушить.

Блинные пироги и торты

Блинные пироги и торты Национальные блины

Национальные блины Овсяные блины

Овсяные блины Тонкие блинчики

Тонкие блинчики Блины

Блины Заварные блины

Заварные блины Дрожжевые блины

Дрожжевые блины Творожные блины

Творожные блины Оладьи

Оладьи Панкейки

Панкейки