Острая нейросенсорная тугоухость, называемая также внезапной глухотой, острым кохлеарным невритом, острым невритом слухового нерва, имеет тенденцию к распространению и поражению молодых людей. Заболевание характеризуется склонностью к рецидивам и переходу в хроническую форму. Эффективность лечения находится в тесной зависимости от давности поражения и начала проведения активного целенаправленного лечения. Если оно начато в первые дни развития патологического процесса, то можно ожидать положительного результата у 40—50% больных, а вот поздняя терапия чаще оказывается малоэффективной.

Поражения слухового анализатора, ведущие к тугоухости, вызывают разнообразные этиологические факторы: инфекция, токсические воздействия (профессиональные, лекарственные), травма (звуковая, вибрационная и т. д.), заболевания сердечно-сосудистой системы, аллергия и др.

Обращает на себя внимание внезапная тугоухость неясной этиологии (так называемая идиопатическая тугоухость, когда заболевание наступает среди полного здоровья, без видимой причины). Большинство специалистов придают основное значение в механизме развития тугоухости сосудистым факторам. Однако строго объективные методы диагностики отсутствуют, что затрудняет своевременное назначение адекватного этиопатогенетического лечения.

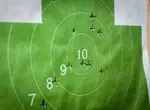

Характерным для острой нейросенсорной тугоухости сосудистой этиологии является внезапное, одностороннее, реже двустороннее поражение, заключающееся в снижении восприятия звуков на всех частотах, выделяемое при тональной пороговой аудиометрии. Обычно при хроническом нарушении кровообращения мозга встречается снижение слуха преимущественно на высокие тоны с «обрывом» их восприятия при частотах 4000—8000 гц.

Установлено, что возбудители менингита, гриппа, паротита, тифа и дифтерии, минуя среднее ухо, поражают непосредственно слуховой рецепторный аппарат, а скарлатинозный стрептококк, вирусы кори и оспы распространяются через среднее ухо. При паротите, в отличие от других инфекционных заболеваний, развивается одновременно со слуховыми нарушениями и вестибулярный синдром, отмечается изменение только состояния звукового анализатора, а вирус эпидемического паротита «оседает» в улитке.

К ототоксическим лекарственным веществам в первую очередь относятся антибиотики аминогликозидного ряда и некоторые диуретики. В многолетних экспериментах доказано, что ототоксический эффект не всегда зависит от дозы препарата. Большую роль играет индивидуальная чувствительность. Немалое значение имеют также факторы, влияющие на состояние проницаемости гематолабиринтного барьера для антибиотиков. Клинические и экспериментальные данные подтверждают: ототоксический эффект антибиотиков усиливается при их сочетании с сильнодействующими диуретиками (фуросемидом и этакриновой кислотой), которые сами по себе также влияют на слуховую функцию. Диуретики могут усиливать действие целого ряда препаратов.

Значительные сосудистые нарушения во всех органах и системах организма, в том числе сосудах внутреннего уха, наблюдаются при сахарном диабете.

Известно, что при почечной недостаточности также можно наблюдать заметное ухудшение слуха, а иногда и резкую тугоухость. Внезапность наступления тугоухости или глухоты, по-видимому, обусловлена кровоизлиянием в лабиринт и развитием интоксикации азотистыми шлаками.

Травма уха представляет собой немаловажный фактор в этиологии острой нейросенсорной тугоухости. К ней относятся акустическая и черепно-мозговая травмы.

Лечение острой нейросенсорной тугоухости может быть достаточно эффективным только в том случае, если оно оказывает, непосредственное влияние на этиологические факторы, патофизиологические механизмы, биохимические и морфологические сдвиги, предопределяющие развитие патологического процесса во внутреннем ухе. Поэтому больные должны проходить тщательное обследование.

У большинства пациентов с внезапно наступившей тугоухостью имеются такие сосудистые нарушения, как спазм, тромбоз и эмболия сосудов, сдавление сосудов, сужение просвета сосудов вследствие атеросклеротических изменений, кровоизлияния, колебания артериального давления, нейросенсорная дистония по гипертоническому и гипотоническому типу и другие нарушения, вызывающие развитие гипоксии, повышение коагулирующих свойств крови.

Всестронпее обследование больного должно проводиться терапевтом, невропатологом, отоневрологом, окулистом. Все это требует определенной затраты времени. Однако лечение должно быть начато незамедлительно. Для этого разработана стандартная схема лечения, так как в механизме развития острой нейросенсорной тугоухостц имеются и сходные проявления. В дальнейшем (по мере обследования) вносится необходимая коррекция. Общий принцип — необходимость срочной госпитализации по витальным для органа слуха показаниям. В стационаре создается охранительный режим, соблюдается бессолевая с ограничением жидкости диета.

Медикаментозная терапия включает диуретики и дезинтоксикационные препараты, спазмолитики, противовоспалительные, антигистаминные, седативные средства, антикоагулянты.

Комплексная лекарственная терапия также требует пребывания больного в стационаре для оценки индивидуальной переносимости того или иного препарата. Широко используется введение препаратов, улучшающих кровоток сосудов мозга (растворы кавинтона, трентала).

Трентал, например, снижая периферическое сопротивление сосудов, усиливает кровообращение, приводит к образованию и раскрытию коллатералей, улучшению венозного оттока, предупреждает агрегацию эритроцитов.

Кавинтон улучшает микроциркуляцию, мозговое кровообращение. Трентал и кавинтон вводят по схеме (внутривенно капельно 7—10 вливаний, увеличивая дозировку со 100 мг трентала до 300 мг, а кавинтона с 10 мг до 30 мг). Одновременно с ними вводят корабоксилазу по 50 мг и витамин В6, а затем эти препараты продолжают вводить внутримышечно до 15—30 инъекций на курс.

Неотложные меры при острой нейросенсорной тугоухости должны быть направлены на устранение отека и понижение внутричерепного и внутрилабиринтного давления. С этой целью применяют диуретики (триампур, гипотиазид, верошпирон, бринальдикс) с учетом особенностей каждого препарата. Противопоказано использование фуросемида (лазикса) и этакриновой кислоты ввиду их ототоксичехкого действия. С целью дегидратации и дезинтоксикации вводят декстраны: реоиолиглю-кин, маннитол, гемодез.

Назначают спазмолитики и сосудорасширяющие средства: папаверин, но-шпа, эуфиллин, галидор, компламин, стугерон. Однако нужно иметь в виду, что папаверин, но-шпа, никоверин, никошпан способствуют затруднению венозного оттока. Компламин не обладает прямым сосудорасширяющим действием, но усиливает капиллярный кровоток, в результате чего улучшается снабжение тканей кислородом и ускоряется процесс обмена веществ. Стугерон ингибирует сосудосуживающее действие периферических вазоактивных веществ, деполяризационное сужение сосудов, вызываемое задержкой калия.

У всех больных с нейросенсорной тугоухостью имеется аллергический компонент, в связи с чем назначаются антигистаминные препараты.

При сочетании острой нейросенсорной тугоухости с возрастными изменениями слуха (престбиакузис) рекомендуют цербролизин, энцефабол, ноотропил.

Антибиотики назначают в случаях инфекционной природы острой нейросенсорной тугоухости. Лечение гормональными препаратами проводят при коллагено* зах, узелковым периартрите, болезни Вагенера, ревматизме, инфекционном артрите.

Таким образом, медикаментозное лечение включает комплекс различных по действию препаратов. Несмотря на тщательно собранный анамнез, предварительные прозебы у отдельных больных выявляют аллергические реакции на лекарства. Поэтому назначаемая массивная лекарственная терапия должна проводиться в условиях стационара на протяжении 10—14 дней.

В механизме развития острой нейросенсорной тугоухости сосудистой этиологии существенную роль играет кислородное голодание рецепторных образований улитки, нарушение функциональной активности, а затем и жизнедеятельности их, поэтому устранение гипоксии мозга является важной терапевтической задачей. Физиологический смысл применения гипербарической оксигенации (ГБО) заключается не только в насыщении всех тканей, плазмы, межтканевой жидкости, лимфы кислородом, но и в изменении метаболических процессов в органах и тканях, а также в усилении действия лекарств. Если после 5—6 сеансов не появляются признаки улучшения функции слуха, лечение повышенным давлением кислорода надо прекратить, оставив медикаментозную терапию. При полном восстановлении слуховой функции можно ограничиться одним курсом ГБО. В случаях выраженного улучшения слуха сеансы ГБО повторяют через 3—6 месяцев.

Поражения слухового анализатора, ведущие к тугоухости, вызывают разнообразные этиологические факторы: инфекция, токсические воздействия (профессиональные, лекарственные), травма (звуковая, вибрационная и т. д.), заболевания сердечно-сосудистой системы, аллергия и др.

Обращает на себя внимание внезапная тугоухость неясной этиологии (так называемая идиопатическая тугоухость, когда заболевание наступает среди полного здоровья, без видимой причины). Большинство специалистов придают основное значение в механизме развития тугоухости сосудистым факторам. Однако строго объективные методы диагностики отсутствуют, что затрудняет своевременное назначение адекватного этиопатогенетического лечения.

Характерным для острой нейросенсорной тугоухости сосудистой этиологии является внезапное, одностороннее, реже двустороннее поражение, заключающееся в снижении восприятия звуков на всех частотах, выделяемое при тональной пороговой аудиометрии. Обычно при хроническом нарушении кровообращения мозга встречается снижение слуха преимущественно на высокие тоны с «обрывом» их восприятия при частотах 4000—8000 гц.

Установлено, что возбудители менингита, гриппа, паротита, тифа и дифтерии, минуя среднее ухо, поражают непосредственно слуховой рецепторный аппарат, а скарлатинозный стрептококк, вирусы кори и оспы распространяются через среднее ухо. При паротите, в отличие от других инфекционных заболеваний, развивается одновременно со слуховыми нарушениями и вестибулярный синдром, отмечается изменение только состояния звукового анализатора, а вирус эпидемического паротита «оседает» в улитке.

К ототоксическим лекарственным веществам в первую очередь относятся антибиотики аминогликозидного ряда и некоторые диуретики. В многолетних экспериментах доказано, что ототоксический эффект не всегда зависит от дозы препарата. Большую роль играет индивидуальная чувствительность. Немалое значение имеют также факторы, влияющие на состояние проницаемости гематолабиринтного барьера для антибиотиков. Клинические и экспериментальные данные подтверждают: ототоксический эффект антибиотиков усиливается при их сочетании с сильнодействующими диуретиками (фуросемидом и этакриновой кислотой), которые сами по себе также влияют на слуховую функцию. Диуретики могут усиливать действие целого ряда препаратов.

Значительные сосудистые нарушения во всех органах и системах организма, в том числе сосудах внутреннего уха, наблюдаются при сахарном диабете.

Известно, что при почечной недостаточности также можно наблюдать заметное ухудшение слуха, а иногда и резкую тугоухость. Внезапность наступления тугоухости или глухоты, по-видимому, обусловлена кровоизлиянием в лабиринт и развитием интоксикации азотистыми шлаками.

Травма уха представляет собой немаловажный фактор в этиологии острой нейросенсорной тугоухости. К ней относятся акустическая и черепно-мозговая травмы.

Лечение острой нейросенсорной тугоухости может быть достаточно эффективным только в том случае, если оно оказывает, непосредственное влияние на этиологические факторы, патофизиологические механизмы, биохимические и морфологические сдвиги, предопределяющие развитие патологического процесса во внутреннем ухе. Поэтому больные должны проходить тщательное обследование.

У большинства пациентов с внезапно наступившей тугоухостью имеются такие сосудистые нарушения, как спазм, тромбоз и эмболия сосудов, сдавление сосудов, сужение просвета сосудов вследствие атеросклеротических изменений, кровоизлияния, колебания артериального давления, нейросенсорная дистония по гипертоническому и гипотоническому типу и другие нарушения, вызывающие развитие гипоксии, повышение коагулирующих свойств крови.

Всестронпее обследование больного должно проводиться терапевтом, невропатологом, отоневрологом, окулистом. Все это требует определенной затраты времени. Однако лечение должно быть начато незамедлительно. Для этого разработана стандартная схема лечения, так как в механизме развития острой нейросенсорной тугоухостц имеются и сходные проявления. В дальнейшем (по мере обследования) вносится необходимая коррекция. Общий принцип — необходимость срочной госпитализации по витальным для органа слуха показаниям. В стационаре создается охранительный режим, соблюдается бессолевая с ограничением жидкости диета.

Медикаментозная терапия включает диуретики и дезинтоксикационные препараты, спазмолитики, противовоспалительные, антигистаминные, седативные средства, антикоагулянты.

Комплексная лекарственная терапия также требует пребывания больного в стационаре для оценки индивидуальной переносимости того или иного препарата. Широко используется введение препаратов, улучшающих кровоток сосудов мозга (растворы кавинтона, трентала).

Трентал, например, снижая периферическое сопротивление сосудов, усиливает кровообращение, приводит к образованию и раскрытию коллатералей, улучшению венозного оттока, предупреждает агрегацию эритроцитов.

Кавинтон улучшает микроциркуляцию, мозговое кровообращение. Трентал и кавинтон вводят по схеме (внутривенно капельно 7—10 вливаний, увеличивая дозировку со 100 мг трентала до 300 мг, а кавинтона с 10 мг до 30 мг). Одновременно с ними вводят корабоксилазу по 50 мг и витамин В6, а затем эти препараты продолжают вводить внутримышечно до 15—30 инъекций на курс.

Неотложные меры при острой нейросенсорной тугоухости должны быть направлены на устранение отека и понижение внутричерепного и внутрилабиринтного давления. С этой целью применяют диуретики (триампур, гипотиазид, верошпирон, бринальдикс) с учетом особенностей каждого препарата. Противопоказано использование фуросемида (лазикса) и этакриновой кислоты ввиду их ототоксичехкого действия. С целью дегидратации и дезинтоксикации вводят декстраны: реоиолиглю-кин, маннитол, гемодез.

Назначают спазмолитики и сосудорасширяющие средства: папаверин, но-шпа, эуфиллин, галидор, компламин, стугерон. Однако нужно иметь в виду, что папаверин, но-шпа, никоверин, никошпан способствуют затруднению венозного оттока. Компламин не обладает прямым сосудорасширяющим действием, но усиливает капиллярный кровоток, в результате чего улучшается снабжение тканей кислородом и ускоряется процесс обмена веществ. Стугерон ингибирует сосудосуживающее действие периферических вазоактивных веществ, деполяризационное сужение сосудов, вызываемое задержкой калия.

У всех больных с нейросенсорной тугоухостью имеется аллергический компонент, в связи с чем назначаются антигистаминные препараты.

При сочетании острой нейросенсорной тугоухости с возрастными изменениями слуха (престбиакузис) рекомендуют цербролизин, энцефабол, ноотропил.

Антибиотики назначают в случаях инфекционной природы острой нейросенсорной тугоухости. Лечение гормональными препаратами проводят при коллагено* зах, узелковым периартрите, болезни Вагенера, ревматизме, инфекционном артрите.

Таким образом, медикаментозное лечение включает комплекс различных по действию препаратов. Несмотря на тщательно собранный анамнез, предварительные прозебы у отдельных больных выявляют аллергические реакции на лекарства. Поэтому назначаемая массивная лекарственная терапия должна проводиться в условиях стационара на протяжении 10—14 дней.

В механизме развития острой нейросенсорной тугоухости сосудистой этиологии существенную роль играет кислородное голодание рецепторных образований улитки, нарушение функциональной активности, а затем и жизнедеятельности их, поэтому устранение гипоксии мозга является важной терапевтической задачей. Физиологический смысл применения гипербарической оксигенации (ГБО) заключается не только в насыщении всех тканей, плазмы, межтканевой жидкости, лимфы кислородом, но и в изменении метаболических процессов в органах и тканях, а также в усилении действия лекарств. Если после 5—6 сеансов не появляются признаки улучшения функции слуха, лечение повышенным давлением кислорода надо прекратить, оставив медикаментозную терапию. При полном восстановлении слуховой функции можно ограничиться одним курсом ГБО. В случаях выраженного улучшения слуха сеансы ГБО повторяют через 3—6 месяцев.

К. Н. Андрианов, Е. Пронина

Дрожжевые блины

Дрожжевые блины Панкейки

Панкейки Блины

Блины Творожные блины

Творожные блины Овсяные блины

Овсяные блины Тонкие блинчики

Тонкие блинчики Оладьи

Оладьи Заварные блины

Заварные блины Блинные пироги и торты

Блинные пироги и торты Национальные блины

Национальные блины