Что такое мондегрин?

Мондегрином называют феномен, когда человек искажённо воспринимает услышанную фразу (чаще всего в стихах или песнях) подменяя её другой, но логичной по звучанию. Классический пример — фразы, которые «сливаются» в непривычный набор звуков, вынуждая мозг искать ближайшую знакомую конструкцию и вставлять её на место непонятного фрагмента. Так рождаются фальшивые строчки, которые кажутся абсолютно естественными.

• Затянулась буратиной гладь старинного пруда (затянулась бурой тиной гладь старинного пруда).

• Он ел одну лиштрафку (лишь травку)

• Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небо слон (в небосклон)

• Скрипка-лиса, лужи и грязь дорог (Скрип колеса, лужи и грязь дорог)

Автором этого термина считается писательница Сильвия Райт. Когда в детстве ей читали стихотворение Шелли «Реликвии», она неверно понимала на слух одну строчку.

They have slain the Earl O'Moray,

And laid him on the green.

(Он убил графа О'Моррея

И оставил его тело на траве)

Вместо этого маленькая Сильвия Райт слышала следующее:

They have slain the Earl O'Moray,

And Lady Mondegreen.

(Он убил графа О'Моррея

И леди Мондегрин)

В дальнейшем именно Сильвия Райт и предложила использовать слово "мондегрин" для обозначения таких ослышек.

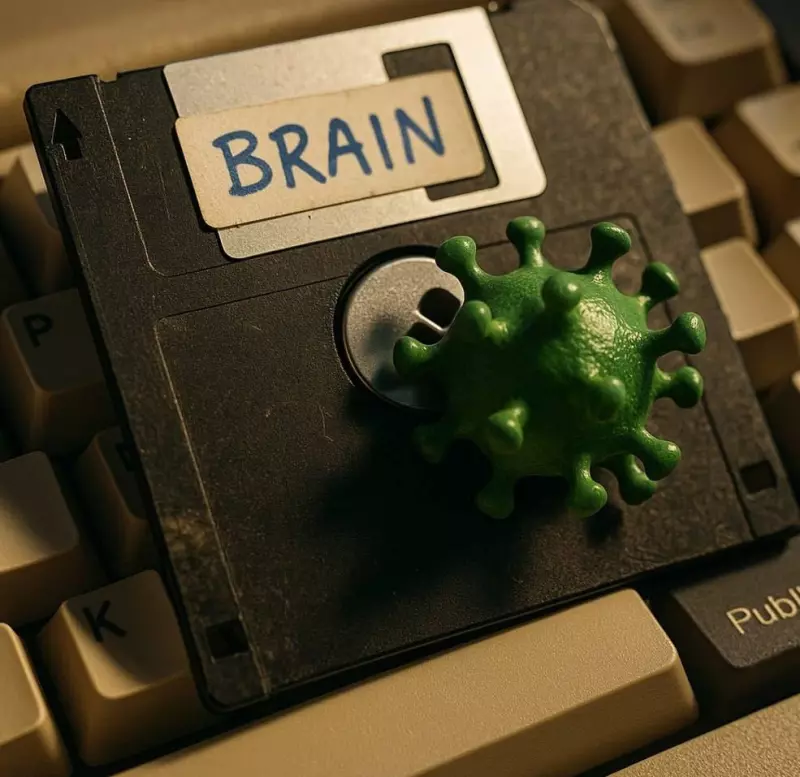

Механизм мондегрина объясняется особенностями восприятия речи. Человеческое ухо — не идеальный инструмент: оно улавливает лишь часть акустического сигнала, особенно когда фон содержит музыку, шум или быстрое произношение. Дальше мозг стремится восстановить недостающую информацию, опираясь на собственный опыт, словарный запас и вероятностные ожидания. Если реальный набор звуков плохо различим, мозг заменяет его тем, что «лучше подходит» к привычным языковым структурам. Поэтому мондегрин не просто ошибка — это творческий акт реконструкции речи.

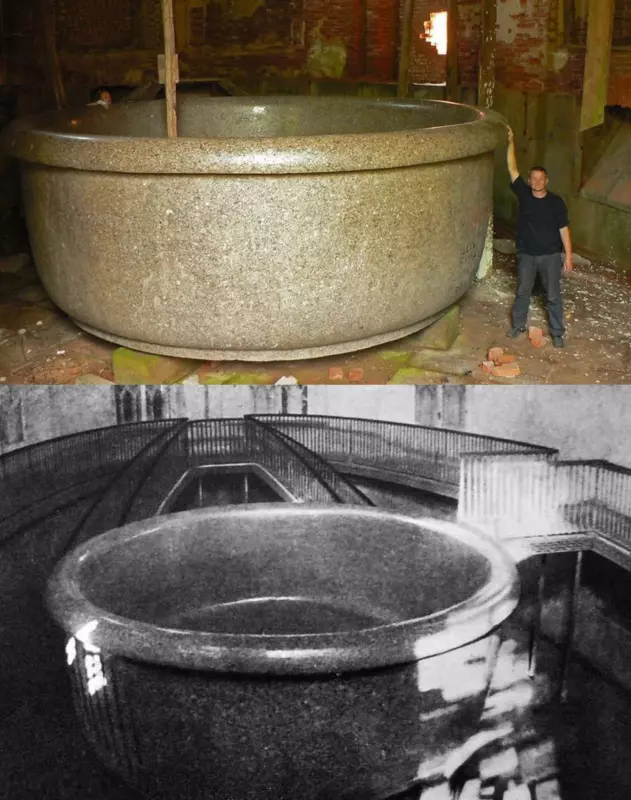

Как появилась лоботомия и почему её запретили?

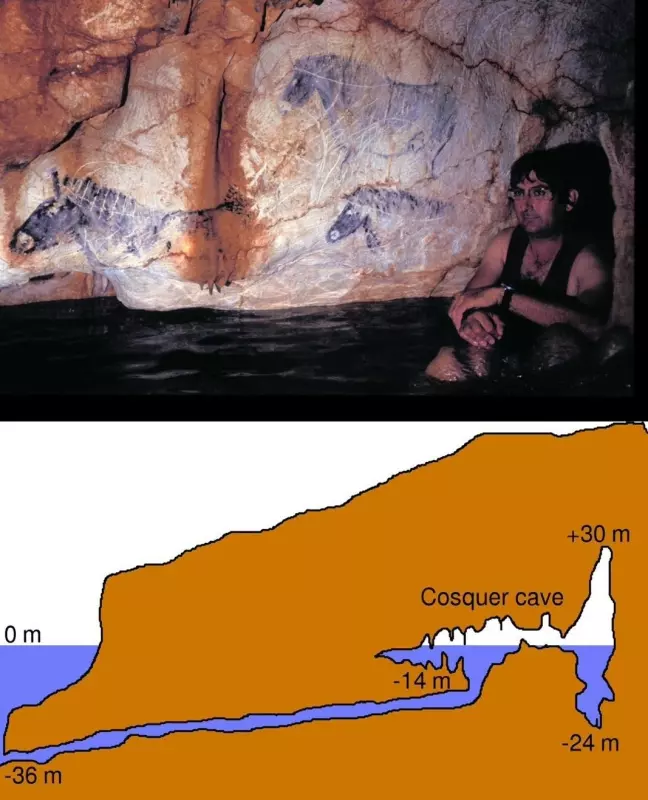

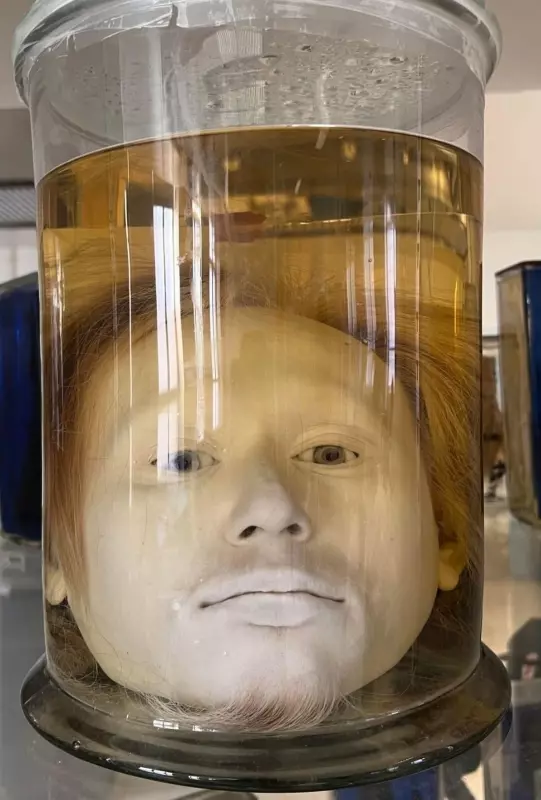

Лоботомия была предложена португальским неврологом Эгашем Монишем в 1935 году. Его идея казалась революционной для эпохи, когда эффективных лекарственных средств от тяжёлых психических заболеваний попросту не существовало. Мониш предположил, что разъединение связей между лобными долями мозга ослабит патологические эмоции и импульсы, давая пациентам шанс на более «спокойное» существование.

Операция быстро нашла сторонников. Всего через несколько лет она широко распространилась по больницам США и Европы, а к 1950 только в Америке её прошли около 50(!) тысяч человек. Врачи отчитывались об «улучшениях», государственные больницы включали процедуру в стандарт лечения, а Мониш получил Нобелевскую премию, которая окончательно закрепила за методом статус научного достижения.

Однако вскоре стало ясно: описанное спокойствие имеет обратную сторону, которую нельзя игнорировать. Вместе с ослаблением тревоги пациенты нередко теряли инициативу, эмоциональную отдачу и способность к волевым действиям — состояние, которое позже получило название абулии. Человек переставал страдать, но вместе с этим терял большую часть собственной личности.

К побочным эффектам добавлялись судороги, нарушения координации, частичные параличи, снижение когнитивных функций, а в тяжёлых случаях — летальный исход. Всё это разрушало иллюзию безвредного вмешательства и превращало лоботомию в опасный эксперимент над самыми уязвимыми людьми.

В конце 50-х большинство стран запретили лоботомию как метод, сочтя её неприемлемой и не соответствующей этическим нормам. Появление нейролептиков окончательно сделало процедуру ненужной, а пересмотр подходов к психическому здоровью показал её глубинную жестокость.

Иногда один звук способен обмануть не только слух, но и само представление о реальности. Он превращает знакомые слова в чужие фразы, создаёт смысл там, где его не было и запускает цепочку умозрительных догадок. Что это за тихий сбой, который меняет услышанное так, будто вмешался невидимый редактор?

Мондегрином называют феномен, когда человек искажённо воспринимает услышанную фразу (чаще всего в стихах или песнях) подменяя её другой, но логичной по звучанию. Классический пример — фразы, которые «сливаются» в непривычный набор звуков, вынуждая мозг искать ближайшую знакомую конструкцию и вставлять её на место непонятного фрагмента. Так рождаются фальшивые строчки, которые кажутся абсолютно естественными.

• Затянулась буратиной гладь старинного пруда (затянулась бурой тиной гладь старинного пруда).

• Он ел одну лиштрафку (лишь травку)

• Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небо слон (в небосклон)

• Скрипка-лиса, лужи и грязь дорог (Скрип колеса, лужи и грязь дорог)

Автором этого термина считается писательница Сильвия Райт. Когда в детстве ей читали стихотворение Шелли «Реликвии», она неверно понимала на слух одну строчку.

They have slain the Earl O'Moray,

And laid him on the green.

(Он убил графа О'Моррея

И оставил его тело на траве)

Вместо этого маленькая Сильвия Райт слышала следующее:

They have slain the Earl O'Moray,

And Lady Mondegreen.

(Он убил графа О'Моррея

И леди Мондегрин)

В дальнейшем именно Сильвия Райт и предложила использовать слово "мондегрин" для обозначения таких ослышек.

Механизм мондегрина объясняется особенностями восприятия речи. Человеческое ухо — не идеальный инструмент: оно улавливает лишь часть акустического сигнала, особенно когда фон содержит музыку, шум или быстрое произношение. Дальше мозг стремится восстановить недостающую информацию, опираясь на собственный опыт, словарный запас и вероятностные ожидания. Если реальный набор звуков плохо различим, мозг заменяет его тем, что «лучше подходит» к привычным языковым структурам. Поэтому мондегрин не просто ошибка — это творческий акт реконструкции речи.

Как появилась лоботомия и почему её запретили?

Едва ли найдётся другой медицинский метод, который так стремительно прошёл путь от восхищения до полного отторжения. Лоботомия начиналась как дерзкая попытка вмешаться в саму архитектуру мозга и одновременно как обещание освободить пациентов от невыносимых психических страданий. Но за этим обещанием скрывалась цена, которую никто не мог по-настоящему предвидеть.

Лоботомия была предложена португальским неврологом Эгашем Монишем в 1935 году. Его идея казалась революционной для эпохи, когда эффективных лекарственных средств от тяжёлых психических заболеваний попросту не существовало. Мониш предположил, что разъединение связей между лобными долями мозга ослабит патологические эмоции и импульсы, давая пациентам шанс на более «спокойное» существование.

Операция быстро нашла сторонников. Всего через несколько лет она широко распространилась по больницам США и Европы, а к 1950 только в Америке её прошли около 50(!) тысяч человек. Врачи отчитывались об «улучшениях», государственные больницы включали процедуру в стандарт лечения, а Мониш получил Нобелевскую премию, которая окончательно закрепила за методом статус научного достижения.

Однако вскоре стало ясно: описанное спокойствие имеет обратную сторону, которую нельзя игнорировать. Вместе с ослаблением тревоги пациенты нередко теряли инициативу, эмоциональную отдачу и способность к волевым действиям — состояние, которое позже получило название абулии. Человек переставал страдать, но вместе с этим терял большую часть собственной личности.

К побочным эффектам добавлялись судороги, нарушения координации, частичные параличи, снижение когнитивных функций, а в тяжёлых случаях — летальный исход. Всё это разрушало иллюзию безвредного вмешательства и превращало лоботомию в опасный эксперимент над самыми уязвимыми людьми.

В конце 50-х большинство стран запретили лоботомию как метод, сочтя её неприемлемой и не соответствующей этическим нормам. Появление нейролептиков окончательно сделало процедуру ненужной, а пересмотр подходов к психическому здоровью показал её глубинную жестокость.