История пиратской «черной метки»

Крылатая фраза «выдать кому-нибудь черную метку» настолько прижилась в нашей культуре, что сложно поверить, что это, в общем-то, выдумка, и не слишком старинная.

Литературное изобретение, ставшее легендой

Писатели творят историю с той же легкостью, с какой укладывают подлинные события в основу своих произведений. Для это, правда требуется талант. Роберт Льюис Стивенсон обладал им в полной мере, и потому многое, рожденное его фантазией, воспринимается как неоспоримый факт. Например, черная метка (Black Spot – черное пятно). Это листок бумаги с нарисованным на нем сажей черным пятном – сажа должна отпечататься на ладони человека. Черная метка обозначает обвинение, выдвинутое одному из членов пиратского сообщества в нарушении порядков и обычаев Берегового братства. Получатель такой метки должен опровергнуть обвинение, в противном случае его ждет изгнание из рядов «джентльменов удачи» или даже смерть.

В «Острове сокровищ» черная метка — это кружок бумаги с зачерненной стороной, который вручали пирату, нарушившему законы или подлежащему осуждению. Этот символ сопровождался обвинением, и отказ оправдаться грозил изгнанием или смертью. Черная сторона метки оставляла отпечаток на ладони, как мрачный знак неминуемого конца. Именно так её получил Билли Бонс, что привело его к фатальному апоплексическому удару.

Однако ни один исторический источник о настоящих пиратах не подтверждает существование такого обычая. Стивенсон, вероятно, использовал идею запугивающего символа как художественный прием, чтобы добавить драматизма своему сюжету. Тем не менее, читатели настолько впечатлились образом «черной метки», что он быстро закрепился в массовом сознании.

Карты смерти и их роль в мифах

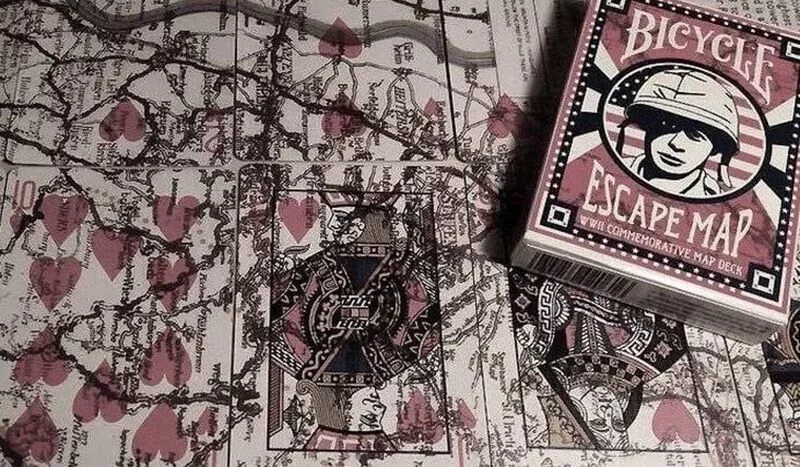

Некоторые исследователи полагают, что Стивенсона могла вдохновить практика вручения «карт смерти». Известно, что преступные сообщества 20-го века, в частности американские гангстеры, оставляли на месте преступления пикового туза — символ угрозы или наказания. Есть версия, что пиковый туз мог использоваться и пиратами Карибского моря для тех же целей. Однако такие предположения появились уже после популяризации романа Стивенсона и сами больше напоминают попытку связать миф с реальностью.

Культурное наследие «черной метки»

С появлением массовой культуры образ «черной метки» начал обрастать новыми интерпретациями. В фильмах и книгах она часто изображается как магический знак, проявляющийся на теле пирата или материализующийся мистическим образом. Этот элемент усиленно подчёркивает мрачную атмосферу пиратских легенд, хотя в действительности является плодом выдумки.

Стивенсон не только создал захватывающий сюжет, но и задал тон восприятию пиратов в массовом сознании. Его «черная метка» стала символом неизбежности, угрозы и жестокой справедливости, хотя никогда не существовала в реальной жизни. Этот вымысел настолько убедителен, что даже спустя столетия исследователи продолжают искать следы «черной метки» в истории, но безуспешно.

Интересно, что американцы использовали знак пикового туза во Вьетнаме – во вьетнамских традиционных колодах карт такого туза не было, и среди американских солдат появилось поверье, что вьетнамцы этого туза суеверно испугаются. «Карты смерти» показаны во многих фильмах о Вьетнамской войне, и появились даже мифы, что американские летчики забрасывали позиции противника тысячами пиковых тузов для устрашения.

Подводя итог можно сказать, что «черная метка» — это яркий пример того, как художественная литература формирует культурные мифы. Хотя этот символ полностью вымышлен, он обрёл вторую жизнь в легендах, фильмах и историях о пиратах. И, возможно, именно в этом заключается его магия: в силе вымысла, который кажется реальнее самой реальности.

Одним из самых узнаваемых пиратских символов в массовой культуре является так называемая «чёрная метка». Нарисованное сажей на клочке бумаги пятно, при вручении его адресату отпечатывалось на его руке, тем самым помечая человека. Вручение чёрной метки означало, что другие пираты выдвигают ему обвинение в нарушении Пиратского кодекса. Если обвиняемый не мог или не хотел доказать свою невиновность, его могли навсегда изгнать из пиратов или даже убить.

Крылатая фраза «выдать кому-нибудь черную метку» настолько прижилась в нашей культуре, что сложно поверить, что это, в общем-то, выдумка, и не слишком старинная.

Литературное изобретение, ставшее легендой

Писатели творят историю с той же легкостью, с какой укладывают подлинные события в основу своих произведений. Для это, правда требуется талант. Роберт Льюис Стивенсон обладал им в полной мере, и потому многое, рожденное его фантазией, воспринимается как неоспоримый факт. Например, черная метка (Black Spot – черное пятно). Это листок бумаги с нарисованным на нем сажей черным пятном – сажа должна отпечататься на ладони человека. Черная метка обозначает обвинение, выдвинутое одному из членов пиратского сообщества в нарушении порядков и обычаев Берегового братства. Получатель такой метки должен опровергнуть обвинение, в противном случае его ждет изгнание из рядов «джентльменов удачи» или даже смерть.

В «Острове сокровищ» черная метка — это кружок бумаги с зачерненной стороной, который вручали пирату, нарушившему законы или подлежащему осуждению. Этот символ сопровождался обвинением, и отказ оправдаться грозил изгнанием или смертью. Черная сторона метки оставляла отпечаток на ладони, как мрачный знак неминуемого конца. Именно так её получил Билли Бонс, что привело его к фатальному апоплексическому удару.

Однако ни один исторический источник о настоящих пиратах не подтверждает существование такого обычая. Стивенсон, вероятно, использовал идею запугивающего символа как художественный прием, чтобы добавить драматизма своему сюжету. Тем не менее, читатели настолько впечатлились образом «черной метки», что он быстро закрепился в массовом сознании.

Карты смерти и их роль в мифах

Некоторые исследователи полагают, что Стивенсона могла вдохновить практика вручения «карт смерти». Известно, что преступные сообщества 20-го века, в частности американские гангстеры, оставляли на месте преступления пикового туза — символ угрозы или наказания. Есть версия, что пиковый туз мог использоваться и пиратами Карибского моря для тех же целей. Однако такие предположения появились уже после популяризации романа Стивенсона и сами больше напоминают попытку связать миф с реальностью.

Культурное наследие «черной метки»

С появлением массовой культуры образ «черной метки» начал обрастать новыми интерпретациями. В фильмах и книгах она часто изображается как магический знак, проявляющийся на теле пирата или материализующийся мистическим образом. Этот элемент усиленно подчёркивает мрачную атмосферу пиратских легенд, хотя в действительности является плодом выдумки.

Стивенсон не только создал захватывающий сюжет, но и задал тон восприятию пиратов в массовом сознании. Его «черная метка» стала символом неизбежности, угрозы и жестокой справедливости, хотя никогда не существовала в реальной жизни. Этот вымысел настолько убедителен, что даже спустя столетия исследователи продолжают искать следы «черной метки» в истории, но безуспешно.

Интересно, что американцы использовали знак пикового туза во Вьетнаме – во вьетнамских традиционных колодах карт такого туза не было, и среди американских солдат появилось поверье, что вьетнамцы этого туза суеверно испугаются. «Карты смерти» показаны во многих фильмах о Вьетнамской войне, и появились даже мифы, что американские летчики забрасывали позиции противника тысячами пиковых тузов для устрашения.

Подводя итог можно сказать, что «черная метка» — это яркий пример того, как художественная литература формирует культурные мифы. Хотя этот символ полностью вымышлен, он обрёл вторую жизнь в легендах, фильмах и историях о пиратах. И, возможно, именно в этом заключается его магия: в силе вымысла, который кажется реальнее самой реальности.