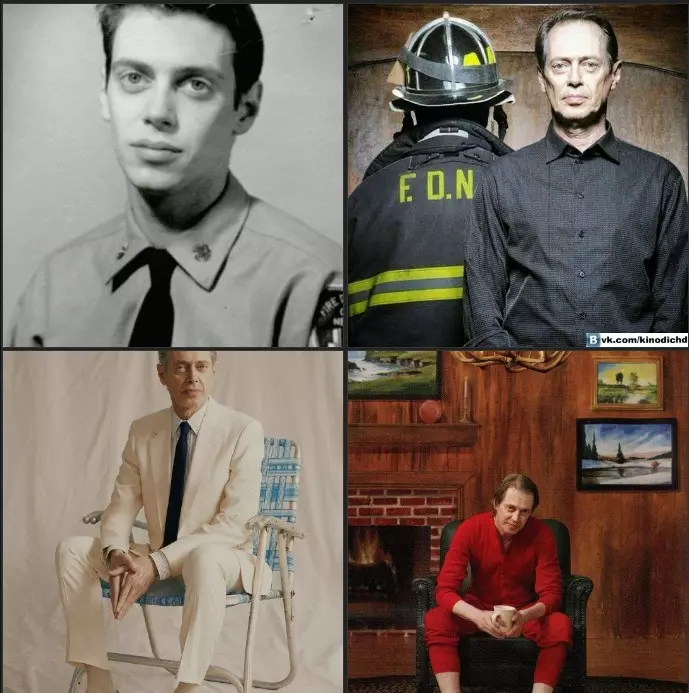

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ: 80-е Стив Бушеми какое-то время работал обычным пожарным в Нью-Йорке. После того как 11 сентября произошла трагедия, актер вместе с другими спасателями вернулся к старой работе и помогал разгребать обломки торгового центра в поисках выживших людей.

В 2012 году Бушеми работал в операции по устранению последствий урагана «Сэнди». Сам актер любыми способами пытался отрицать факт своего участия в подобных событиях, когда у него брали интервью.

Напитки

Напитки Выпечка

Выпечка Салаты

Салаты Каши

Каши Блюда из зернобобовых

Блюда из зернобобовых Овощные блюда

Овощные блюда Запеканки

Запеканки Паштеты

Паштеты Картофельные блюда

Картофельные блюда Кексы

Кексы Фруктовые блюда

Фруктовые блюда Десерты

Десерты Макаронные и мучные блюда

Макаронные и мучные блюда Первые блюда

Первые блюда Грибные блюда

Грибные блюда Соусы

Соусы Кондитерские изделия

Кондитерские изделия Смузи

Смузи Закуски

Закуски