йогурт съела и баночка осталась.А я голубые крыночки собираю из под йогуртов, сметаны, творога. Коломенские продукты.

Фестиваль лимонов в Ментоне, Франция (страница 2)

gawala

А я голубые крыночки собираю из под йогуртов, сметаны, творога. Коломенские продукты.

Оля, а Вы их куда? У меня тоже есть две штук.

И греческие керамические большие такие чаши, в них каймак привозила. В Турции есть похожие, многие туристы берут именно их для с собой.

их кудаЯ же свои йогурты делаю, вот и храню в них.

Я же свои йогурты делаю, вот и храню в них.

Там разве крышки есть? Помню там сверху типа фольга такая была

zvezda, поняла) 450 грамм которые, с наполнителями

frenchchoko, нет, кефир был.

Давай здесь не флудить больше.

Давай здесь не флудить больше.

Конечно стекляннаяКонечно сохранить для закаток.

А где же фоточки праздника?

А где же фоточки праздника?Мое австрийское житие #1338

Фестиваль лимонов, сайт, программа, билеты

История Русского дома в Ментоне для эмигрантов

А для меня Ментон связан не с лимонами. Для меня у Ментона совсем другая история. История тех русских, про которых Роберт Рождественский когда-то сказал:«Всё-таки — русские. Вроде бы — наши.

Только не наши, скорей, а ничьи..."

История русских в Ментоне начинается во второй половине XIX века, когда вслед за императрицей Александрой Федоровной российская знать, а потом и все, кто имел средства, устремились в солнечные городки Лазурного Берега.

Кто – пережидать холодные зимы, кто – проматывать состояния, а для кого-то Французская Ривьера с ее целебным климатом стала последней надеждой в борьбе с туберкулезом, который косил людей, на разбирая, кто – великий князь, а кто – бедный студент.

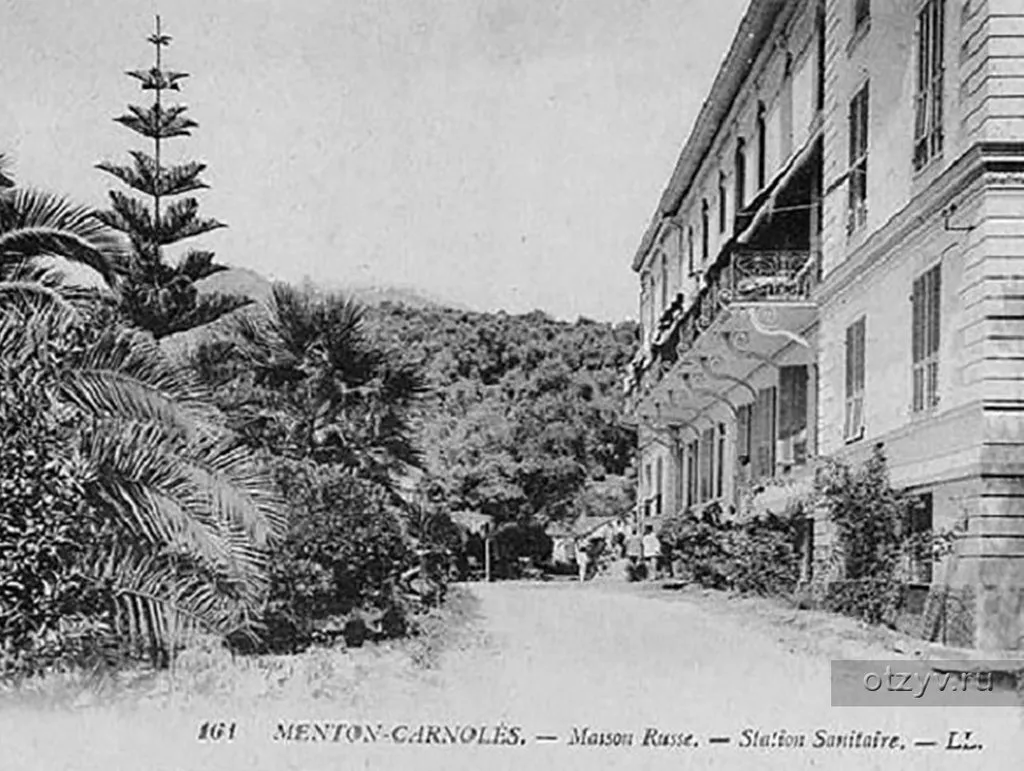

Помощь больным оказывало «Русское общество вспоможения нуждающимся соотечественникам», а для неимущих был открыт «Русский Дом» (Maison Russe), в котором они могли жить, приезжая в Ментон.

Дом этот располагался на вилле «Клари», что была куплена Обществом в 1892 году на собранные меценатами деньги. Вилла, расположенная на тогдашней окраине Ментона, была окружена оливковыми рощами, садами с пышной растительностью, была отдалена от моря, потому воздух здесь был свежим и чистым. Именно то, что и нужно было страдающим людям.

С годами количество приезжавших больных увеличивалось, вдобавок в Ментон на излечение были отправлены участники русско-японской войны, получившие ранения; помещение становилось тесным, поэтому в 1908 году Общество построило новое здание.

С самых первых лет существования Дома его покровительницей стала великая княгиня Анастасия Михайловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская, большую часть года проживавшая на Лазурном берегу с больным мужем, а после его смерти и вовсе переселившаяся в свой дворец в Каннах

Как писала пресса тех времен, в русском пансионате «не располагающих свободными средствами содержат за сравнительно малую плату иногда по месяцу и более даром, приобретают для них лекарства и даже некоторым заимообразно даются средства на возвращение в Россию». За эту «малую» (120–300 франков) плату постояльцы получали полный пансион и бесплатную консультацию врача. Принимались лишь больные 18–50 лет, «имеющие возможность, по словам доктора, выздороветь или, по крайней мере, поправиться».

В библиотеку при Доме поступали русские газеты и журналы.

Шли годы.

И вот наступила новая эра в истории Дома – после революции ему суждено было стать пристанищем для многих русских беженцев, которые нашли здесь приют и прожили долгие – долгие годы. Последняя из них, княгиня Наталья Урусова, скончалась в 2011 году.

Что же представляли собой эти Дома стареющих русских эмигрантов, или, как их еще называли, «старческие дома»?

В них жили, а чаще – доживали свой век русские люди, у которых просто не было иного выбора.

Если у них и были родственники на Западе, то в большинстве случаев они ничем не могли им помочь, ибо сами были вынуждены бороться за выживание. А если никого из родных не осталось?

Вот таким «ничьими» в «Русском доме» Ментона оказались художница А. А. Дюшен-Волконская, военный писатель Е. В. Масловский (ум. в 1971 г.) – генерал-майор Генштаба, заведовавший знакомой нам библиотекой в церкви Ниццы, актеры В. Б. Субботин, С. А. Гурейкин (ум. в 1979 г.), историк И. И. Бобарыков (ум. в 1981 г.), корнет С. Г. Двигубский (ум в 1981 г.), княгиня Н. Урусова (ум в 2011 г.) и многие – многие другие.

А еще одна моя родственница. Кравченко Софья Васильевна. Она родилась в 1902 году в Каменец Подольске, там стоял полк, в котором служил врачом ее отец.

Соня, Сонечка.. Софья Васильевна Кравченко... Она прожила в Ментоне в Русском доме с середины 20-х годов прошлого века до самой старости, до самой своей смерти в 1997 году. Было ей 95 лет.

А мама ее, Мария Кравченко, умерла в 1957 году в возрасте 101 года. Похоронена в Ментоне на Русском кладбище.

Вот такая гимназистка 1-ой женской Екатеринодарской гимназии Соня Кравченко

А это уже в Ментоне. Со своим будущим мужем, Степаном Молдавановым. Они знали друг друга еще в Екатеринодаре.

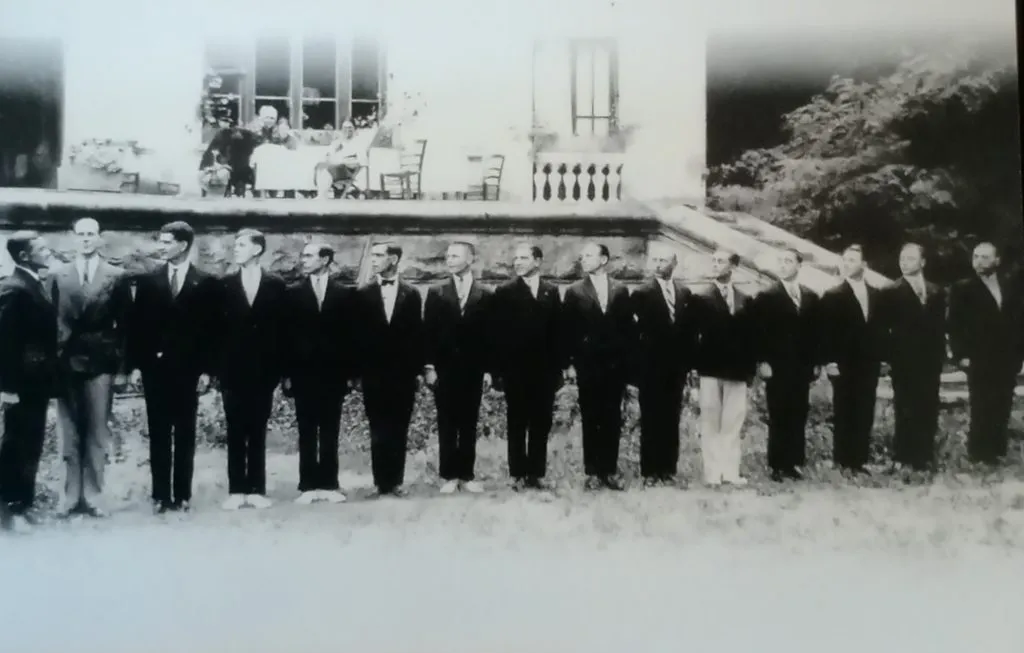

Ментон. Русский дом. Начало 30-х годов. Встреча выпускников Алексеевского военного училища.

На террасе Русского дома. Соня и Степан Молдавановы

В комнате Кравченко в Русском доме. Степан Молдаванов и его теща, Кравченко Мария Николаевна

На могиле матери Кравченко Софья Васильевна. Ментон. Русское кладбище.

Всё в той же комнате в Русском доме. 1993 год. Софье Васильевне 91 год.

Ментон. Русский дом. Начало XX века.

Ментон. Русский дом сейчас

А это из писем двух сестер старушек из Русского дома в Ментоне:

"... мы еще живы по-прежнему в «любимом (?!!) осином гнезде»

"... мы по-прежнему сидим в этом вечно-чужом для нас Доме»

«В Доме, как обычно, ссоры, сплетни, нелюбезные замечания, администрация «гавкает» на нас»

«Вы не можете себе представить, как ужасно жить в коммунальном доме и притом с собственными соотечественниками...».

«Изредка унас в Доме бывают концерты»

Лен, спасибо огромное!!

Приятельница сказала, что мы просто обязаны раз в жизни съездить на этот фестиваль. Мы задумались.Галя! Поверь, твоя приятельница права))) Вы просто обязаны съездить на этот фестиваль. И я с тобой, благодаря твоим фотографиям, побываю там. Увижу Ментон твоими глазами.

kubanochka, Лена, спасибо за рассказ

И я с тобой, благодаря твоим фотографиям, побываю там. Увижу Ментон твоими глазами.Мы будем думать..

двух сестер старушек из Русского дома в Ментоне

Одна из них – невестка Достоевского, того самого.

Сейчас это просто местный дом престарелых, по слухам неплохой, и расположен он на улице с каким то печально символичным названием – Impasse de la Maison Russe : Тупик Русского Дома..

Как жизнь семьи раскидала.. Грустно

Судьба сестер Достоевской и Фальц-Фейн в Ментоне

Одна из них – невестка Достоевского, того самого.Да!

Вот одно из уникальных свидетельств жизни в старческом доме Ментона – письма двух сестер, Екатерины Петровны Достоевской, невестки Ф. М. Достоевского, жены его сына Федора, и Анны Петровны Фальц-Фейн, первой жены отца барона Эдуарда Александровича Фальц-Фейна, умершего в 2018 году на 107 году жизни.

Эти письма в 90-е годы попали в руки Эдуарда Александровича. Он организовал и профинансировал перевод писем с немецкого языка, их публикацию, а затем передал их (как всегда, безвозмездно) в фонды музея Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге.

В Ментоне Екатерина Петровна и Анна Петровна появились в 1943 году, и были враждебно встречены обитателями Дома, их называли «красными», так как они жили в Советском Союзе.

Дело в том, что после революции, в 20 – е годы, сестры не успели уехать из Крыма, а в последующие годы не получали разрешения на выезд. Так и остались в Симферополе.

Чтобы не привлекать внимания к «подозрительной» фамилии Фальц-Фейн и не угодить под расстрел, они «потеряли» паспорт Анны, получив новый на ее девичью фамилию.

А что касается Екатерины, то она выхлопотала себе охранное удостоверение -

«Предъявитель сего Екатерина Петровна Достоевская является женой Федора Федоровича Достоевского – сына знаменитого русского писателя Федора Михайловича, старого революционера, арестованного в 1849 году при царе Николае Павловиче за «злоумышленное» выступление против государственного строя и приговоренного к смертной казни через расстреляние. Но приговор был смягчен, и он получил четыре года каторги. В 1881 году 28 января писатель умер, унеся с собой живого защитника обездоленных, но оставив свои неоценимые труды для дальнейшего перевоспитания человечества. Глубоко уважая память товарища Ф. М. Достоевского, просим не стеснять его прямых родственников, внуков и отпрысков борца за свободу человечества».

А потом началась Великая Отечественная война. Екатерина с Анной попали в оккупацию.

Анна вспоминала:

«Узнав из документов о родстве Екатерины с признанным во всем мире писателем, немецкое командование освободило нашу квартиру от постоя военных и выдало охранное свидетельство: «Здесь живет невестка писателя Ф. Достоевского».

Парадоксы истории!

Осенью 1943 года под натиском советских войск немцы оставили Симферополь. Сестрам пришлось уйти, потому что опека захватчиков ничего хорошего не сулила. Они сумели добраться до Одессы, но попали под бомбежку. С тяжелыми переломами, искалеченных их приютили в румынском госпитале, с которым они и выехали за границу.

А дальше началась невеселая, тяжкая жизнь эмигрантов – Румыния, Польша, Германия, Франция... Такова была их долгая дорога, что привела в «Русский Дом» Ментона.

И вот жизнь в старческом доме.

Читая письма, оторваться невозможно – так ярко и подробно описывается вся их жизнь.

Анна Петровна постоянно мыслями и словами в любимой Гавриловке, где 19 лет была счастлива с мужем (А. Э. Фальц- Фейном), с детьми, горюет о погибшем в Первую мировую войну сыне Александре.

Екатерина Петровна с большим уважением вспоминает о своей свекрови, жене Ф. М. Достоевского Анне Григорьевне.

Судя по письмам, дамы были в высшей степени образованными. Причем, не потеряли интерес к жизни и в глубокой старости – читают газеты, ведут обширную переписку, дают характеристики Сталину, Хрущеву, Эйзенхауэру.

Подумать только, эти больные и полунищие старухи даже писали письма Черчиллю и Элеоноре Рузвельт, критикуя политику их государств в отношении СССР!

Каждодневный труд – убрать комнату, вынести ведро с мусором, вымыть полы до и после принятия ванны.

И...отсутствие лифта -

«Мы живем на самом верху, комната N 42, последняя комната перед лестницей справа».

Да, побегай так каждый день много раз с этажа на этаж в 86 лет...

А еще болезни, постоянные ограничения в еде -

" Суп, каши, картофель, чай, кофе, сухари, булочки трехдневной давности. Ни яиц, ни масла, даже о фруктах, овощах не может быть речи. Иногда какао...»

Но при этом удивительная сила воли, прямо-таки яростное сопротивление бедности и болезням – поразительно! Может, потому и жили они так долго?

Умерли сестры почти одновременно, в мае 1958 года.

Эдуард Александрович и в этот раз помог – исполнил предсмертную волю Анны Петровны — перезахоронил прах Екатерины Петровны, умершей в больнице в Ницце, в одной могиле с сестрой после смерти последней.

«Я похоронил их вместе в одной могиле в Ментоне. На днях (1995 г.) я там был. Мне сказали, что крест с памятника упал, я все опять привел в порядок, они обе лежат в чудном месте, на высоте, с видом на море».

Земля на этих солнечных кладбищах платная. Зная это, Э. А. Фальц-Фейн оплатил могилу навечно.

Интересное в разделе «Наши путешествия»

Фотопрогулка по предновогоднему Страсбургу

Фотопрогулка по предновогоднему Страсбургу  Рейкьявик и Голубая Лагуна

Рейкьявик и Голубая Лагуна  "Недавно гостила в чудесной стране..." Хорватия

"Недавно гостила в чудесной стране..." Хорватия  Условия ветра и особенности различных бухт в Шарм-Эль-Шейхе

Условия ветра и особенности различных бухт в Шарм-Эль-Шейхе  Визит к Princess

Визит к Princess  Чехия в апреле

Чехия в апреле  Барселона-Мадрид-Лиссабон в ноябре 2017 г.

Барселона-Мадрид-Лиссабон в ноябре 2017 г.  Рюдесхайм-на-Рейне, Германия

Рюдесхайм-на-Рейне, Германия  Прогулка по Санкт Петербургу в сентябре (фотоотчет)

Прогулка по Санкт Петербургу в сентябре (фотоотчет) Масленица - 2026

Овсяные блины

Овсяные блины  Панкейки

Панкейки Творожные блины

Творожные блины  Блины

Блины  Блинные пироги и торты

Блинные пироги и торты  Национальные блины

Национальные блины  Оладьи

Оладьи  Тонкие блинчики

Тонкие блинчики  Дрожжевые блины

Дрожжевые блины  Заварные блины

Заварные блины Новое на сайте

Профессор Бен Бикман: отделяем никотин от курения — мифы, метаболизм и медицина

Профессор Бен Бикман: отделяем никотин от курения — мифы, метаболизм и медицина  Икра палтуса: вкус, цвет и правда о красителях

Икра палтуса: вкус, цвет и правда о красителях  Легендарные вкусы СССР: что стало с советской газировкой

Легендарные вкусы СССР: что стало с советской газировкой  ДВОРянские дети. Опять про музыку.

ДВОРянские дети. Опять про музыку.  Гид: как читать пачку кофе и не разочароваться в чашке

Гид: как читать пачку кофе и не разочароваться в чашке  Кофе или вода: с чего на самом деле стоит начинать утро

Кофе или вода: с чего на самом деле стоит начинать утро  Растительное или сливочное масло для жарки яиц — что выбрать

Растительное или сливочное масло для жарки яиц — что выбрать  Профессор Шон Кейн: почему здоровье циркадных ритмов — основа психического здоровья

Профессор Шон Кейн: почему здоровье циркадных ритмов — основа психического здоровья  Секреты мастерства парикмахера: как создавать стрижки, которые меняют жизнь

Секреты мастерства парикмахера: как создавать стрижки, которые меняют жизнь  Древнейшие рецепты человечества записаны на глиняных табличках

Древнейшие рецепты человечества записаны на глиняных табличках