Это интересно! (страница 64)

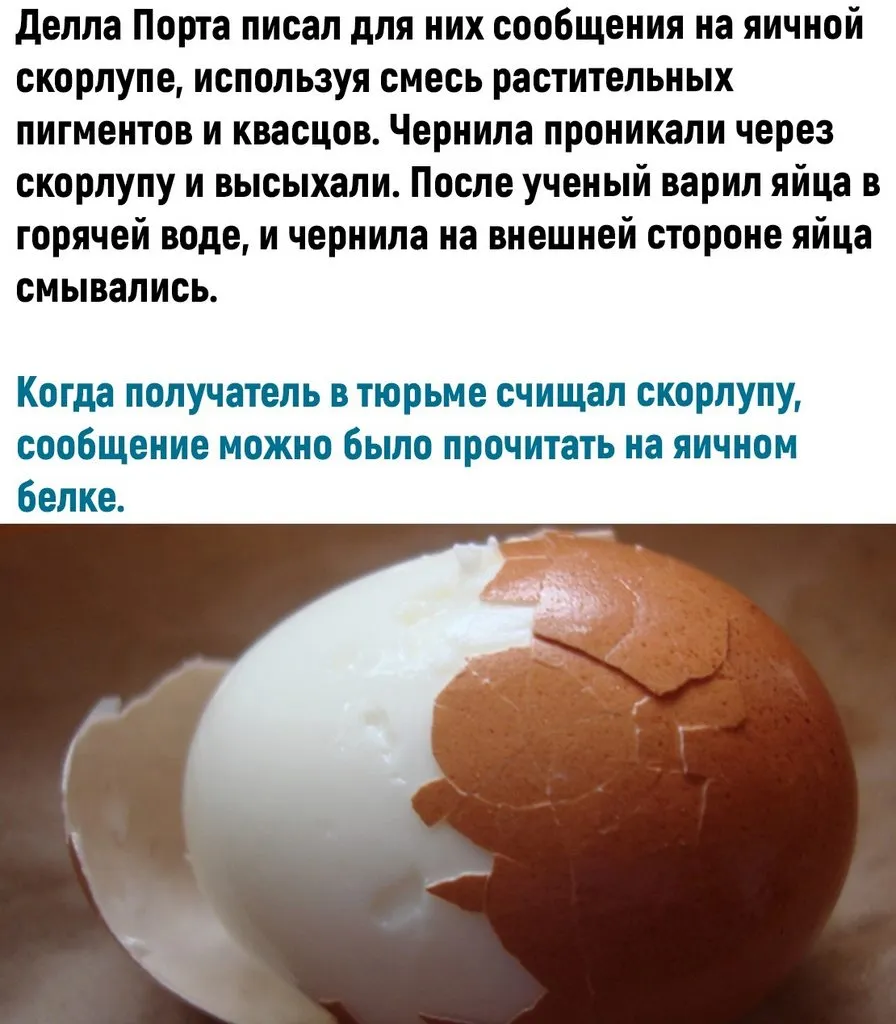

shade

Жизнь Чайковского была полна земных страстей, человеческих сомнений, ошибок, метаний и страданий.

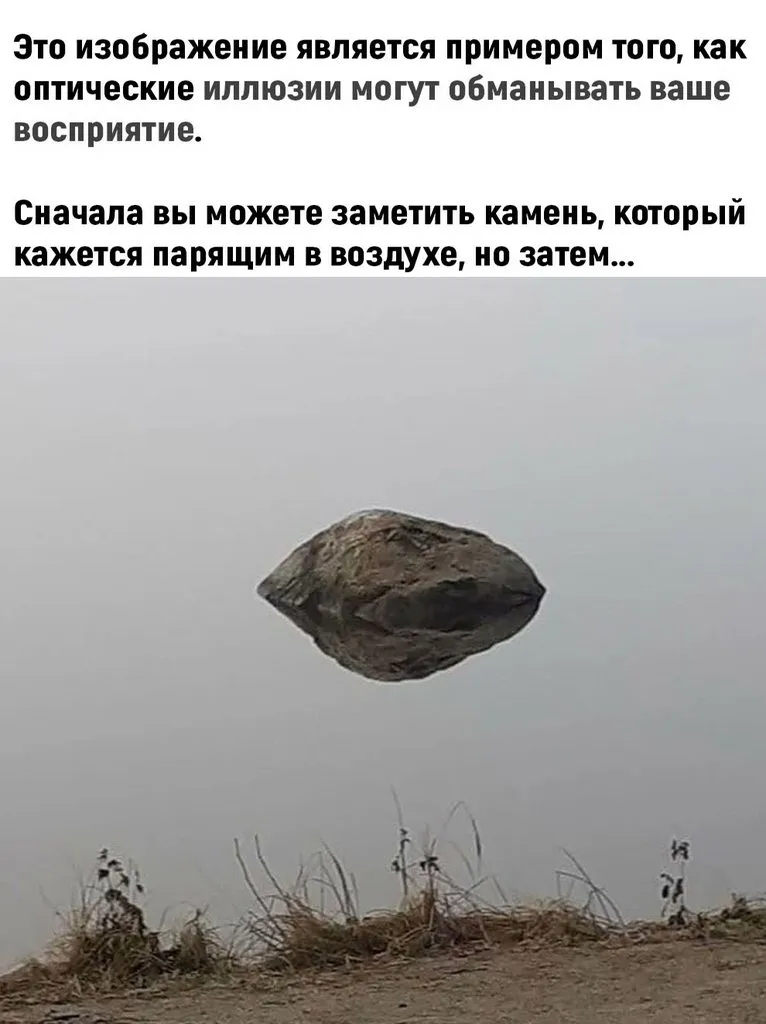

Это интересно! #4044316 (Cirre) если написано, что это НЕ летящий в воздухе камень, то мозг быстренько соображает, где этот камень находится

Что такое параскаведекатриафобия?

Это слово состоит из греческих слов «параскевы», что означает «пятница» и «декатрейс» – «тринадцать».

По результатам исследований, в этот день экономики стран теряют миллионы долларов за счёт спада производительности. Что удивительно, понятие «пятница 13-е» в начале ХХ века принято связывать с пятницей 13 октября 1307 года. В этот день французский король Филипп IX Красивый арестовал большинство рыцарей ордена тамплиеров. Это произошло по настоянию папы Римского, который увидел во сне Христа, сообщившего ему, что всех тамплиеров нужно немедленно уничтожить.

Как известно, после крестовых походов тамплиеры стали очень мощной силой (прежде всего финансовой), не выгодной ни папе, ни королю. Судебный процесс над арестованными тамплиерами длился почти семь лет. Святая Инквизиция обвинила участников ордена в страшных грехах, прежде всего за проведение сатанинских обрядов, и большинство из них таки отправили на тот свет через сожжение.

Историки считают, что день ареста тамплиеров выбрали не случайно – еще у Гомера и Цицерона число 13 считалось плохим.

Доналд Досси, придумавший термин «Параскаведекатриафобия», считал, что при помощи этого слова можно будет излечиться от данной фобии – достаточно произнести его несколько раз, пытаясь выучить наизусть. Единственное, он не гарантировал излечения от параскаведекатриафобии людей, страдающих гиппопотомонстросескиппедалофобией, то есть боязнью длинных слов!

20 лет назад коллективному бессознательному страху перед пятницей, выпадающей на 13-е число, американский психолог Доналд Досси придумал специальный термин «Параскаведекатриафобия».

Это слово состоит из греческих слов «параскевы», что означает «пятница» и «декатрейс» – «тринадцать».

По результатам исследований, в этот день экономики стран теряют миллионы долларов за счёт спада производительности. Что удивительно, понятие «пятница 13-е» в начале ХХ века принято связывать с пятницей 13 октября 1307 года. В этот день французский король Филипп IX Красивый арестовал большинство рыцарей ордена тамплиеров. Это произошло по настоянию папы Римского, который увидел во сне Христа, сообщившего ему, что всех тамплиеров нужно немедленно уничтожить.

Как известно, после крестовых походов тамплиеры стали очень мощной силой (прежде всего финансовой), не выгодной ни папе, ни королю. Судебный процесс над арестованными тамплиерами длился почти семь лет. Святая Инквизиция обвинила участников ордена в страшных грехах, прежде всего за проведение сатанинских обрядов, и большинство из них таки отправили на тот свет через сожжение.

Историки считают, что день ареста тамплиеров выбрали не случайно – еще у Гомера и Цицерона число 13 считалось плохим.

Доналд Досси, придумавший термин «Параскаведекатриафобия», считал, что при помощи этого слова можно будет излечиться от данной фобии – достаточно произнести его несколько раз, пытаясь выучить наизусть. Единственное, он не гарантировал излечения от параскаведекатриафобии людей, страдающих гиппопотомонстросескиппедалофобией, то есть боязнью длинных слов!

Доналд Досси, придумавший термин «Параскаведекатриафобия», считал, что при помощи этого слова можно будет излечиться от данной фобии – достаточно произнести его несколько раз, пытаясь выучить наизусть. Единственное, он не гарантировал излечения от параскаведекатриафобии людей, страдающих гиппопотомонстросескиппедалофобией, то есть боязнью длинных слов!Улыбнуло)

Отличие реальной истории от фильма 1+1. История о Абделе Селлу и Филиппе Поццо ди Борго.

«Служебный роман»: детали, которых вы точно не замечали

«Служебный роман»: детали, которых вы точно не замечали

Где и когда время стали делить на «нашу эру» и «до нашей эры»?

В раннем Средневековье в Европе считали годы от начала правления римского императора Диоклетиана (284 год н. э.). Летоисчисление от Рождества Христова, а вместе с ним и понятие «наша эра» появились примерно полторы тысячи лет назад, в VI веке, когда папа римский Иоанн I поручил ученому монаху Дионисию Малому, имевшему скифское происхождение, составить таблицы для расчета дня Пасхи.

Дионисий Малый (Dionysius Exiguus) предложил отсчитывать годы от рождества Христова, взяв за точку отсчета предполагаемый год рождения Иисуса Христа. Однако следует отметить, что сами даты событий в христианской хронологии могут иметь разные степени достоверности и некоторые историки считают, что дата рождества Христова была установлена с некоторой погрешностью. Сегодня ученые полагают, что монах ошибся минимум на четыре года и 2023 год должен быть 2019-м.

В VIII веке новое летоисчисление получило широкое распространение благодаря англосаксонскому летописцу Беде Достопочтенному, который ссылался на систему Дионисия Малого в своем труде «О шести возрастах мира». Именно тогда и пошел обычай датировать события, которые произошли до Рождества Христова («до нашей эры»), ведя счет в обратную сторону. Таким образом, вся Европа постепенно стала измерять время от рождения Христа.

В 1699 году по указу Петра I «лучшего ради согласия с народами европейскими в контрактах и трактатах» Россия также перешла на новое летоисчисление.

Какое время правильнее: зимнее или летнее?

Астрономически правильнее следовать естественному ходу времени, соответствующему положению Солнца на небесной сфере. Однако вопрос о том, какое из времен «правильнее», часто зависит от общественных и практических соображений, таких как энергосбережение, организация рабочего времени и прочее.

Поэтому зимнее и летнее время включают в себя ряд особенностей.

Зимнее время соответствует времени года, когда день короче ночи. Оно наступает в тот момент, когда Солнце достигает своего низшего положения на небесной сфере. Зимнее время считается более естественным с астрономической точки зрения, так как оно ближе к естественному ходу светового дня.

Летнее время введено с целью эффективного использования светового дня в период летних месяцев. При этом часы переводятся вперед, что позволяет людям больше времени проводить на свежем воздухе в период активности и раньше начинать день.

Неправильно говорить о «правильном времени», правильно – максимально использовать световой день. Добиться этого можно переводом стрелок на часах или приучением людей к более раннему началу своего дня.

Деление времени на «нашу эру» и «до нашей эры» связано с христианской хронологией и введением системы отсчета лет от рождества Иисуса Христа.

В раннем Средневековье в Европе считали годы от начала правления римского императора Диоклетиана (284 год н. э.). Летоисчисление от Рождества Христова, а вместе с ним и понятие «наша эра» появились примерно полторы тысячи лет назад, в VI веке, когда папа римский Иоанн I поручил ученому монаху Дионисию Малому, имевшему скифское происхождение, составить таблицы для расчета дня Пасхи.

Дионисий Малый (Dionysius Exiguus) предложил отсчитывать годы от рождества Христова, взяв за точку отсчета предполагаемый год рождения Иисуса Христа. Однако следует отметить, что сами даты событий в христианской хронологии могут иметь разные степени достоверности и некоторые историки считают, что дата рождества Христова была установлена с некоторой погрешностью. Сегодня ученые полагают, что монах ошибся минимум на четыре года и 2023 год должен быть 2019-м.

В VIII веке новое летоисчисление получило широкое распространение благодаря англосаксонскому летописцу Беде Достопочтенному, который ссылался на систему Дионисия Малого в своем труде «О шести возрастах мира». Именно тогда и пошел обычай датировать события, которые произошли до Рождества Христова («до нашей эры»), ведя счет в обратную сторону. Таким образом, вся Европа постепенно стала измерять время от рождения Христа.

В 1699 году по указу Петра I «лучшего ради согласия с народами европейскими в контрактах и трактатах» Россия также перешла на новое летоисчисление.

Какое время правильнее: зимнее или летнее?

А вы не задумывались о том, что первостепенное и важнее: зимнее время или летнее?

Астрономически правильнее следовать естественному ходу времени, соответствующему положению Солнца на небесной сфере. Однако вопрос о том, какое из времен «правильнее», часто зависит от общественных и практических соображений, таких как энергосбережение, организация рабочего времени и прочее.

Поэтому зимнее и летнее время включают в себя ряд особенностей.

Зимнее время соответствует времени года, когда день короче ночи. Оно наступает в тот момент, когда Солнце достигает своего низшего положения на небесной сфере. Зимнее время считается более естественным с астрономической точки зрения, так как оно ближе к естественному ходу светового дня.

Летнее время введено с целью эффективного использования светового дня в период летних месяцев. При этом часы переводятся вперед, что позволяет людям больше времени проводить на свежем воздухе в период активности и раньше начинать день.

Неправильно говорить о «правильном времени», правильно – максимально использовать световой день. Добиться этого можно переводом стрелок на часах или приучением людей к более раннему началу своего дня.

это тоже едят

Этот деликатес северных народов — нганасанов, чукчей, энцев, хантов, эскимосов и других. Однако непривычных к такому угощению гостям оно может оказаться небезопасным. Северные жители едят такую пищу с детства, поэтому у них вырабатывается иммунитет к трупным ядам, присутствующим в блюде.

Копальхен готовят из моржей и тюленей, сворачивая их мясо в огромный рулет и обильно посыпая специями. Затем его кладут в прохладную яму вблизи побережья, закрывают крышкой и оставляют на несколько месяцев. Продукт зачастую используют в качестве консервов: несколькими десятками килограммов мяса можно кормить целую семью на протяжении длительного времени.

Копальхен из мяса молодых оленей готовят иначе: животное несколько дней морят голодом, чтобы очистился пищеварительный тракт, затем душат, далее целиком кладут в болото и присыпают сверху торфом. Чтобы туша стала пригодной к употреблению в пищу, необходимо выждать минимум полгода. После её откапывают, едят обычно в замороженном виде с солью, иногда закусывая свежими оленьими лёгкими.

Копальхен может шокировать, однако надо понимать, что северяне употребляют его не на завтрак, обед и ужин: одного куска взрослому мужчине хватает, чтобы не чувствовать голод весь день — копальхен необычайно калориен. В некоторых случаях блюдо может спасти жизнь заблудившегося в тундре человека. В качестве благодарности спасённый от голода делает новый копальхен примерно в том же месте, где нашёл еду — такова традиция.

алмыцкий чай джомба

В состав калмыцкого чая, помимо самого чайного листа, входят молоко, сливочное масло или бараний жир, перец, соль, лавровый лист и другие ароматные специи и пряности. Это довольно специфический напиток, который из-за густоты и присутствия соли в качестве одного из ингредиентов многие считают не чаем, а супом.

Для приготовления используется крупнолистовой или плиточный прессованный чёрный или зелёный чай. На одну часть воды берут три части молока — коровьего, кобыльего, верблюжьего или овечьего. Калмыцкий напиток повышает иммунитет и умственную активность, активизирует физическую деятельность, очищает кровеносные сосуды, улучшает пищеварение, однако при его употреблении необходимо соблюдать меру.

Строганина

Строганина — блюдо народов Севера из рыбы или мяса оленя, которое подаётся к столу без тепловой обработки. Строганина из рыбы — более популярная закуска.

Сырую замороженную рыбу нарезают стружкой — вот и весь рецепт. Правда, предварительно у тушки омуля, нельмы, муксуна и других видов рыб отрезают переднюю часть головы, срезают плавники и чешую вместе со шкурой.

Нарезанную стружками рыбу помещают на охлаждённую посуду или лёд. Важный момент: рыба должна быть заморожена сразу. Если её заморозили, потом она оттаяла, её нарезали и вновь поместили в морозилку, вкус строганины будет уже не тот.

Жареный папоротник

Блюда из папоротника-орляка жителям Центральной России могут показаться экзотикой, а вот на Дальнем Востоке подобная еда в порядке вещей.

Молодые побеги папоротника сперва вымачивают, а затем отваривают в течение десяти минут. Далее с ними можно делать что угодно — мариновать, добавлять в салаты, делать начинку для пирожков и пельменей. Наиболее популярный вариант приготовления — поджарить с луком, чесноком, морковью и мясным фаршем.

Мактак

Мактак, или мантак, — традиционное блюдо эскимосской и чукотской кухни. Тем, кому нравится сало, может понравиться и мактак — нарезанная кусочками кожа кита с жировой прослойкой. Некоторые народы едят это даже в сыром виде, другие сначала варят, потом замораживают. А ещё есть те, кто маринует китовое сало в соевом соусе.

Купить китовое мясо невозможно: добыча этих млекопитающих разрешена только жителям Чукотки в ограниченном количестве. Продажа тоже запрещена, поэтому морские охотники делятся китовой тушей со всеми желающими на берегу. Её необходимо сразу отправить в морозилку и готовить в день употребления.

Баар

Это национальное блюдо чеченцев, которое, по сути, представляет собой фаршированный бараний желудок — сычуг. В качестве ингредиентов выступают бараний мозг или нога, рис или гречка, репчатый лук, приправы — лавровый лист и перец.

Приготовить баар — целое искусство. Сначала отваривают голову и бараньи ноги, затем извлекают мозг, смешивают его с мясом, отделённым от костей, далее к этой смеси добавляют варёную кашу и измельчённый репчатый лук. Эту массу заливают растительным маслом и помещают в желудок барана, после чего зашивают. Чтобы довести баар до готовности, фаршированный сычуг необходимо отварить или запечь в духовке.

Кюр

Кюр — калмыцкое блюдо, напоминающее чеченский баар. Готовят его не на плите и не в духовке: бараний желудок, начинённый его же мясом, запекают в земле. Есть два варианта приготовления — фаршированный желудок упаковывают в баранью шкуру или в фольгу.

Яма для приготовления кюра выглядит как кувшин — сверху суженная, внизу — расширенная. Углубление достигает примерно 1–2 метров. Предварительно стенки ямы раскаляют: жгут в ней кизяк — навоз. После погружения кюра в яму её укрывают слоями золы, горячей земли, обкладывают сухим кизяком. Блюдо может готовиться до 20 часов, хотя иногда достаточно и 8 — всё зависит от возраста животного, погоды, времени года.

Хошхоног

Популярное национальное блюдо бурятов, по виду напоминающее сардельки, которое подают только по большим праздникам. Готовят его из прямой кишки барана или коня — её тщательно промывают, выворачивают, замачивают, режут на длинные полоски и варят в подсоленной воде. К столу хошхоног подают тоже с солью, каждый добавляет её по вкусу.

Варенье из сосновых шишек

Этот десерт готовят в разных регионах России. Время сбора шишек зависит от климатических условий местности. К примеру, в средней полосе нашей страны сырьё заготавливают в 20-х числах июня, а в Сибири в конце июня — начале июля.

Для блюда собирают небольшие, нераскрытые зелёные шишки размером 3–5 сантиметров, мягкие, со смолянистой поверхностью. Их очищают от сосновых иголок, насекомых и прочего мусора, а после вымачивают в воде не менее суток. Затем шишки варят с добавлением сахара, получая вкусный и полезный десерт.

Толкуша

Это блюдо аборигенов Камчатки. Считается, что оно не просто насыщает, но и возвращает здоровье, молодость и силу. На деле толкуша представляет собой салат из свежевыловленного лосося и ягод. Рыбу варят, освобождают от костей, остужают. Одновременно толкут местные спелые ягоды — морошку, бруснику или шикшу. Затем рыбу — реже используют оленину — смешивают с измельчёнными плодами и заправляют растопленным жиром нерпы.

В этот рыбный салат иногда для вкуса добавляют луковицы сараны или траву кипрея, а также кедровые орешки. Коряки и чукчи называют блюдо кылыкил, а ительмены — силк-сил.

Копальхен

Этот деликатес северных народов — нганасанов, чукчей, энцев, хантов, эскимосов и других. Однако непривычных к такому угощению гостям оно может оказаться небезопасным. Северные жители едят такую пищу с детства, поэтому у них вырабатывается иммунитет к трупным ядам, присутствующим в блюде.

Копальхен готовят из моржей и тюленей, сворачивая их мясо в огромный рулет и обильно посыпая специями. Затем его кладут в прохладную яму вблизи побережья, закрывают крышкой и оставляют на несколько месяцев. Продукт зачастую используют в качестве консервов: несколькими десятками килограммов мяса можно кормить целую семью на протяжении длительного времени.

Копальхен из мяса молодых оленей готовят иначе: животное несколько дней морят голодом, чтобы очистился пищеварительный тракт, затем душат, далее целиком кладут в болото и присыпают сверху торфом. Чтобы туша стала пригодной к употреблению в пищу, необходимо выждать минимум полгода. После её откапывают, едят обычно в замороженном виде с солью, иногда закусывая свежими оленьими лёгкими.

Копальхен может шокировать, однако надо понимать, что северяне употребляют его не на завтрак, обед и ужин: одного куска взрослому мужчине хватает, чтобы не чувствовать голод весь день — копальхен необычайно калориен. В некоторых случаях блюдо может спасти жизнь заблудившегося в тундре человека. В качестве благодарности спасённый от голода делает новый копальхен примерно в том же месте, где нашёл еду — такова традиция.

алмыцкий чай джомба

В состав калмыцкого чая, помимо самого чайного листа, входят молоко, сливочное масло или бараний жир, перец, соль, лавровый лист и другие ароматные специи и пряности. Это довольно специфический напиток, который из-за густоты и присутствия соли в качестве одного из ингредиентов многие считают не чаем, а супом.

Для приготовления используется крупнолистовой или плиточный прессованный чёрный или зелёный чай. На одну часть воды берут три части молока — коровьего, кобыльего, верблюжьего или овечьего. Калмыцкий напиток повышает иммунитет и умственную активность, активизирует физическую деятельность, очищает кровеносные сосуды, улучшает пищеварение, однако при его употреблении необходимо соблюдать меру.

Строганина

Строганина — блюдо народов Севера из рыбы или мяса оленя, которое подаётся к столу без тепловой обработки. Строганина из рыбы — более популярная закуска.

Сырую замороженную рыбу нарезают стружкой — вот и весь рецепт. Правда, предварительно у тушки омуля, нельмы, муксуна и других видов рыб отрезают переднюю часть головы, срезают плавники и чешую вместе со шкурой.

Нарезанную стружками рыбу помещают на охлаждённую посуду или лёд. Важный момент: рыба должна быть заморожена сразу. Если её заморозили, потом она оттаяла, её нарезали и вновь поместили в морозилку, вкус строганины будет уже не тот.

Жареный папоротник

Блюда из папоротника-орляка жителям Центральной России могут показаться экзотикой, а вот на Дальнем Востоке подобная еда в порядке вещей.

Молодые побеги папоротника сперва вымачивают, а затем отваривают в течение десяти минут. Далее с ними можно делать что угодно — мариновать, добавлять в салаты, делать начинку для пирожков и пельменей. Наиболее популярный вариант приготовления — поджарить с луком, чесноком, морковью и мясным фаршем.

Мактак

Мактак, или мантак, — традиционное блюдо эскимосской и чукотской кухни. Тем, кому нравится сало, может понравиться и мактак — нарезанная кусочками кожа кита с жировой прослойкой. Некоторые народы едят это даже в сыром виде, другие сначала варят, потом замораживают. А ещё есть те, кто маринует китовое сало в соевом соусе.

Купить китовое мясо невозможно: добыча этих млекопитающих разрешена только жителям Чукотки в ограниченном количестве. Продажа тоже запрещена, поэтому морские охотники делятся китовой тушей со всеми желающими на берегу. Её необходимо сразу отправить в морозилку и готовить в день употребления.

Баар

Это национальное блюдо чеченцев, которое, по сути, представляет собой фаршированный бараний желудок — сычуг. В качестве ингредиентов выступают бараний мозг или нога, рис или гречка, репчатый лук, приправы — лавровый лист и перец.

Приготовить баар — целое искусство. Сначала отваривают голову и бараньи ноги, затем извлекают мозг, смешивают его с мясом, отделённым от костей, далее к этой смеси добавляют варёную кашу и измельчённый репчатый лук. Эту массу заливают растительным маслом и помещают в желудок барана, после чего зашивают. Чтобы довести баар до готовности, фаршированный сычуг необходимо отварить или запечь в духовке.

Кюр

Кюр — калмыцкое блюдо, напоминающее чеченский баар. Готовят его не на плите и не в духовке: бараний желудок, начинённый его же мясом, запекают в земле. Есть два варианта приготовления — фаршированный желудок упаковывают в баранью шкуру или в фольгу.

Яма для приготовления кюра выглядит как кувшин — сверху суженная, внизу — расширенная. Углубление достигает примерно 1–2 метров. Предварительно стенки ямы раскаляют: жгут в ней кизяк — навоз. После погружения кюра в яму её укрывают слоями золы, горячей земли, обкладывают сухим кизяком. Блюдо может готовиться до 20 часов, хотя иногда достаточно и 8 — всё зависит от возраста животного, погоды, времени года.

Хошхоног

Популярное национальное блюдо бурятов, по виду напоминающее сардельки, которое подают только по большим праздникам. Готовят его из прямой кишки барана или коня — её тщательно промывают, выворачивают, замачивают, режут на длинные полоски и варят в подсоленной воде. К столу хошхоног подают тоже с солью, каждый добавляет её по вкусу.

Варенье из сосновых шишек

Этот десерт готовят в разных регионах России. Время сбора шишек зависит от климатических условий местности. К примеру, в средней полосе нашей страны сырьё заготавливают в 20-х числах июня, а в Сибири в конце июня — начале июля.

Для блюда собирают небольшие, нераскрытые зелёные шишки размером 3–5 сантиметров, мягкие, со смолянистой поверхностью. Их очищают от сосновых иголок, насекомых и прочего мусора, а после вымачивают в воде не менее суток. Затем шишки варят с добавлением сахара, получая вкусный и полезный десерт.

Толкуша

Это блюдо аборигенов Камчатки. Считается, что оно не просто насыщает, но и возвращает здоровье, молодость и силу. На деле толкуша представляет собой салат из свежевыловленного лосося и ягод. Рыбу варят, освобождают от костей, остужают. Одновременно толкут местные спелые ягоды — морошку, бруснику или шикшу. Затем рыбу — реже используют оленину — смешивают с измельчёнными плодами и заправляют растопленным жиром нерпы.

В этот рыбный салат иногда для вкуса добавляют луковицы сараны или траву кипрея, а также кедровые орешки. Коряки и чукчи называют блюдо кылыкил, а ительмены — силк-сил.

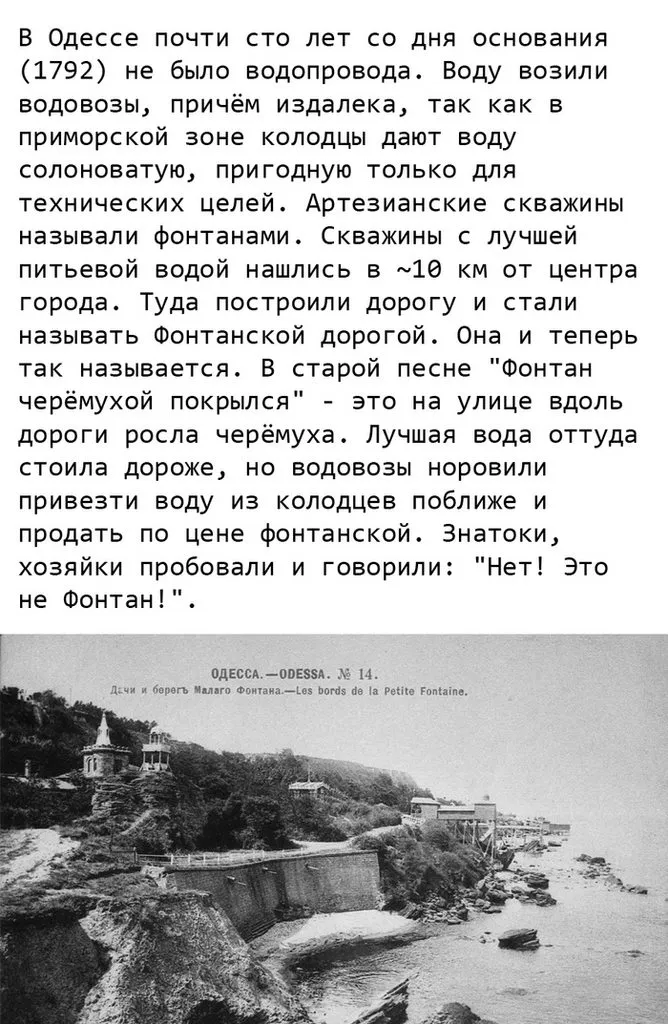

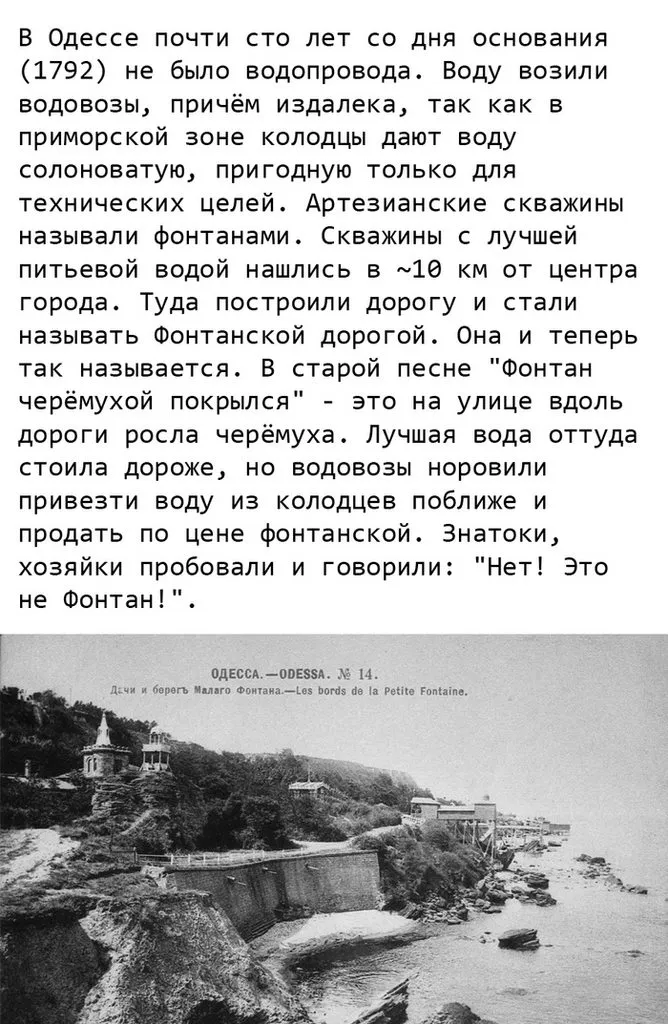

«Не фонтан»

Мифы о генах, которые опровергли учёные

Хотя заблуждение звучит не слишком логично, оно довольно широко распространено. Вероятно, миф появился потому, что внутренние органы свиней потенциально можно пересаживать человеку. У этих животных нет определённых белков, которые бы вызвали реакцию иммунной системы, поэтому наше тело, скорее всего, примет имплантированный орган за собственный. И тот легче и успешнее приживётся. В теории процесс должен пройти ещё лучше, если свинья будет генно‑модифицированной.

Однако это вовсе не значит, что наши ДНК очень близки. Генетический код во многом определяет эволюция: больше всего он похож у животных одного отряда, семейства, рода и вида. Ближайшие родственники людей — это приматы, особенно шимпанзе. ДНК последних в особенности напоминает нашу.

На самом деле, их влияние не абсолютно. Например, качества личности «Большой пятёрки» зависят от наследственности лишь на 40–60%.

То же самое можно сказать и про умственные способности. Было проведено множество экспериментов, с помощью которых учёные пытались обнаружить, наследуется интеллект или нет. И ни один из опытов не показал отчётливой взаимосвязи между умом и генами.

Кроме того, организм может по‑разному задействовать отдельные участки ДНК, хотя её структура и остаётся неизменной всю жизнь. Эти механизмы называют эпигенетическими, или надгенетическими. В результате гены у разных людей работают неодинаково. Например, употребление отдельных наркотиков увеличивает выработку определённых белков в организме человека, которые усиливают его зависимость.

Также значительное влияние оказывает внешняя среда: окружение, воспитание, условия жизни. Так, плохое питание негативно сказывается на росте детей вне зависимости от генов.

Поэтому даже люди с очень похожими ДНК не идентичны. Самый простой пример — однояйцевые близнецы. Генетически они максимально близки, но различие между ними есть всегда. Как во внешности (форма и черты лица, фигура, отпечатки пальцев), так и в характере.

С идеей, что гены предопределяют всё в человеке, связаны заблуждения о клонировании. В массовой культуре оно часто воспринимается как создание идентичной копии объекта с теми же физическими и психологическими особенностями и даже воспоминаниями.

Однако, как и в случае с однояйцевыми близнецами, клоны не будут абсолютно похожи на оригинал.

Например, хоть первая клонированная кошка CC (от английского carbon copy) и была генетически идентична своему донору по кличке Радуга, она имела много индивидуальных особенностей. CC выросла более живой и любознательной, потому что с ней больше играли, а также, в отличие от Радуги, не имела рыжих пятен на шерсти.

Поэтому не стоит думать, что клонирование — это создание полной копии.

Иногда этот метод используют, чтобы прогнозировать патологии, которые могут появиться у человека. Некоторые недобросовестные компании уверяют о высокой точности генетических тестов. Однако нужно понимать, что такой анализ лишь показывает вероятность, а не точно предсказывает будущие диагнозы.

С высокой вероятностью наследуются только заболевания, которые связаны с одним геном или хромосомой. Например, синдром Дауна или гемофилия. Так как для появления достаточно всего одного признака, шанс получения такой патологии от родителей действительно высок.

Однако большинство наследственных болезней связаны не с одним, а со многими генами. К таким патологиям можно, например, отнести рак, диабет, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Передача большого числа генетических признаков гораздо менее вероятна, поэтому и возможность их наследования детьми от родителей ниже. То есть предрасположенность не всегда приводит к болезни.

Наконец, не только генетика, но и окружающая среда, образ жизни и многое другое влияет на появление тех или иных заболеваний.

СМИ любят писать, что учёные обнаружили связь какой‑нибудь части ДНК с определённой функцией организма, болезнью или чертой характера. Причём чаще всего создаётся впечатление, будто найден один конкретный ген, который, например, отвечает за агрессию или склонность к вредным привычкам. Но это не так.

Например, рост не определяется лишь одним геном. За признак могут отвечать самые разные элементы ДНК, которые при этом бывают связаны с несколькими особенностями. Например, ген FTO — с ожирением и раком.

Чтобы определять подобные связи, учёные используют специальный метод полногеномного поиска ассоциаций. Так исследователи обнаружили более 270 маркеров, показывающих предрасположенность к шизофрении. Также известно около 100 комбинаций генов, которые связывают с ожирением, и около 150–200 — с интеллектом.

Ещё полногеномные исследования показывают, что не существует прямой связи между наследственностью и вредными привычками. Гены только увеличивают риск возникновения проблем с курением, алкоголем и наркотиками. Возможно, это связано с особенностями характера, которые могут привести человека к вредным пристрастиям.

Кроме того, различные исследования обнаруживают разные группы маркеров. Поэтому привязать каждый признак к определённому гену нельзя.

Мутация — это любое изменение в геноме. Без неё эволюция была бы невозможна. Именно благодаря мутации жители разных уголков планеты приспособились к специфическим условиям своих мест обитания.

Конечно, есть и вредные варианты. Например, связанные с предрасположенностью к раку. Но изменения в геноме также могут вообще никак заметно не влиять на нашу жизнь. Таких подавляющее большинство. Всё потому, что носители вредных мутаций чаще умирают, не передав генетический материал.

Полезных изменений меньше всего, однако они могут быть очень крутыми. Например, обладая мутацией CCR5 -del32, человек становится устойчив к ВИЧ и другим заболеваниям, таким как рак и атеросклероз.

Поэтому не стоит думать, что мутация всегда приводит к болезни или, например, страшным изменениям во внешности.

- Генетически человек ближе всего к свинье

Хотя заблуждение звучит не слишком логично, оно довольно широко распространено. Вероятно, миф появился потому, что внутренние органы свиней потенциально можно пересаживать человеку. У этих животных нет определённых белков, которые бы вызвали реакцию иммунной системы, поэтому наше тело, скорее всего, примет имплантированный орган за собственный. И тот легче и успешнее приживётся. В теории процесс должен пройти ещё лучше, если свинья будет генно‑модифицированной.

Однако это вовсе не значит, что наши ДНК очень близки. Генетический код во многом определяет эволюция: больше всего он похож у животных одного отряда, семейства, рода и вида. Ближайшие родственники людей — это приматы, особенно шимпанзе. ДНК последних в особенности напоминает нашу.

- Гены определяют всё

На самом деле, их влияние не абсолютно. Например, качества личности «Большой пятёрки» зависят от наследственности лишь на 40–60%.

То же самое можно сказать и про умственные способности. Было проведено множество экспериментов, с помощью которых учёные пытались обнаружить, наследуется интеллект или нет. И ни один из опытов не показал отчётливой взаимосвязи между умом и генами.

Кроме того, организм может по‑разному задействовать отдельные участки ДНК, хотя её структура и остаётся неизменной всю жизнь. Эти механизмы называют эпигенетическими, или надгенетическими. В результате гены у разных людей работают неодинаково. Например, употребление отдельных наркотиков увеличивает выработку определённых белков в организме человека, которые усиливают его зависимость.

Также значительное влияние оказывает внешняя среда: окружение, воспитание, условия жизни. Так, плохое питание негативно сказывается на росте детей вне зависимости от генов.

Поэтому даже люди с очень похожими ДНК не идентичны. Самый простой пример — однояйцевые близнецы. Генетически они максимально близки, но различие между ними есть всегда. Как во внешности (форма и черты лица, фигура, отпечатки пальцев), так и в характере.

- С помощью клонирования можно создать точную копию себя

С идеей, что гены предопределяют всё в человеке, связаны заблуждения о клонировании. В массовой культуре оно часто воспринимается как создание идентичной копии объекта с теми же физическими и психологическими особенностями и даже воспоминаниями.

Однако, как и в случае с однояйцевыми близнецами, клоны не будут абсолютно похожи на оригинал.

Например, хоть первая клонированная кошка CC (от английского carbon copy) и была генетически идентична своему донору по кличке Радуга, она имела много индивидуальных особенностей. CC выросла более живой и любознательной, потому что с ней больше играли, а также, в отличие от Радуги, не имела рыжих пятен на шерсти.

Поэтому не стоит думать, что клонирование — это создание полной копии.

- Генетический анализ точно предсказывает будущие болезни

Иногда этот метод используют, чтобы прогнозировать патологии, которые могут появиться у человека. Некоторые недобросовестные компании уверяют о высокой точности генетических тестов. Однако нужно понимать, что такой анализ лишь показывает вероятность, а не точно предсказывает будущие диагнозы.

С высокой вероятностью наследуются только заболевания, которые связаны с одним геном или хромосомой. Например, синдром Дауна или гемофилия. Так как для появления достаточно всего одного признака, шанс получения такой патологии от родителей действительно высок.

Однако большинство наследственных болезней связаны не с одним, а со многими генами. К таким патологиям можно, например, отнести рак, диабет, болезни Паркинсона и Альцгеймера. Передача большого числа генетических признаков гораздо менее вероятна, поэтому и возможность их наследования детьми от родителей ниже. То есть предрасположенность не всегда приводит к болезни.

Наконец, не только генетика, но и окружающая среда, образ жизни и многое другое влияет на появление тех или иных заболеваний.

- Каждый ген отвечает за какой‑то конкретный признак

СМИ любят писать, что учёные обнаружили связь какой‑нибудь части ДНК с определённой функцией организма, болезнью или чертой характера. Причём чаще всего создаётся впечатление, будто найден один конкретный ген, который, например, отвечает за агрессию или склонность к вредным привычкам. Но это не так.

Например, рост не определяется лишь одним геном. За признак могут отвечать самые разные элементы ДНК, которые при этом бывают связаны с несколькими особенностями. Например, ген FTO — с ожирением и раком.

Чтобы определять подобные связи, учёные используют специальный метод полногеномного поиска ассоциаций. Так исследователи обнаружили более 270 маркеров, показывающих предрасположенность к шизофрении. Также известно около 100 комбинаций генов, которые связывают с ожирением, и около 150–200 — с интеллектом.

Ещё полногеномные исследования показывают, что не существует прямой связи между наследственностью и вредными привычками. Гены только увеличивают риск возникновения проблем с курением, алкоголем и наркотиками. Возможно, это связано с особенностями характера, которые могут привести человека к вредным пристрастиям.

Кроме того, различные исследования обнаруживают разные группы маркеров. Поэтому привязать каждый признак к определённому гену нельзя.

- Все мутации вредны

Мутация — это любое изменение в геноме. Без неё эволюция была бы невозможна. Именно благодаря мутации жители разных уголков планеты приспособились к специфическим условиям своих мест обитания.

Конечно, есть и вредные варианты. Например, связанные с предрасположенностью к раку. Но изменения в геноме также могут вообще никак заметно не влиять на нашу жизнь. Таких подавляющее большинство. Всё потому, что носители вредных мутаций чаще умирают, не передав генетический материал.

Полезных изменений меньше всего, однако они могут быть очень крутыми. Например, обладая мутацией CCR5 -del32, человек становится устойчив к ВИЧ и другим заболеваниям, таким как рак и атеросклероз.

Поэтому не стоит думать, что мутация всегда приводит к болезни или, например, страшным изменениям во внешности.

Откуда пошло выражение «заморить червячка»?

«Заморить червячка» — шутливое разговорное выражение, означающее «немного утолить голод, слегка перекусить». Интересно, что пришло оно в наш обиход из французского языка!

Cкрытое заимствование или как его еще называют калькирование — это один из способов пополнения лексики и фразеологии языка, когда слова и устойчивые выражения переводятся на другой язык и в результате появляются фразеологизмы с заимствованным значением. Так произошло и с фразой «заморить червячка».

В русском языке этот фразеологизм появился в первой половине XIX века, перекочевав из французского «заморить червячка» – tuer le ver (дословно «убить червя») и означал буквально «выпить рюмку водки или другого алкоголя натощак».

Происхождение этого выражения связано со средневековой медицинской практикой дезинфекции желудка с помощью спиртовых настоев. Кроме того, еще в древности и раннем средневековье европейцы знали, что спиртовые настойки некоторых трав (например, полыни) помогают избавить организм от паразитов. Поэтому в сознании людей употребление алкоголя стало связываться с уничтожением паразитов, живущих в кишечнике. Отсюда и семантика фразеологизма, ставшего почти интернациональным. Ведь похожие выражения существуют и в других языках, например испанское matar el gusanillo – выпить перед завтраком рюмку алкоголя, буквально «убить червячка», португальское matar o bicho – выпить рюмку натощак, буквально «убить червя» и другие.

Но, поскольку алкоголь, особенно на голодный желудок, обычно сопровождают закуской, значение выражения в русском языке постепенно стало меняться и в последствии на первый план вышел именно перекус, утоление голода.

Лингвисты считают, что этому изменению способствовал также глагол «заморить», который еще в Древней Руси устойчиво употреблялся в словосочетании «заморить голодом» и ассоциировался с ощущением голода, которое утоляется пищей, а не выпивкой. В таком виде оборот успешно дошел и до наших дней.

Почему крик уток не дает эхо?

Ученые из Лондонского университетского колледжа развенчали этот миф, поставив вполне корректный эксперимент. Они записали множество вариантов кряканья уток на хороший диктофон, а затем пришли в знаменитый Альберт-холл — лучший зал Великобритании с точки зрения акустических свойств и воспроизвели эти записи там. При этом ученые использовали специальный прибор для измерения эха, регистрирующий как прямую звуковую волну, так и отраженную.

Какого же было их удивление, когда, они обнаружили, что не в состоянии отличить оригинальное кряканье утки от его эха. И если бы не показания прибора, то вряд ли бы они догадались о том, что эхо имело место. Но почему же так вышло? Этот уникальный феномен утиного кряканья заключается в том, что эхо почти полностью идентично оригинальному звуку по всем параметрам.

Ухо человека не в состоянии отличить настоящее кряканье утки от его эха.

То есть, если вы услышите два кряка подряд, то не сможете с уверенностью сказать, прокричала ли утка два раза подряд или же только один, но с эхо! Поэтому эхо есть, но оно практически неотличимо от оригинала.

«Заморить червячка» — шутливое разговорное выражение, означающее «немного утолить голод, слегка перекусить». Интересно, что пришло оно в наш обиход из французского языка!

Cкрытое заимствование или как его еще называют калькирование — это один из способов пополнения лексики и фразеологии языка, когда слова и устойчивые выражения переводятся на другой язык и в результате появляются фразеологизмы с заимствованным значением. Так произошло и с фразой «заморить червячка».

В русском языке этот фразеологизм появился в первой половине XIX века, перекочевав из французского «заморить червячка» – tuer le ver (дословно «убить червя») и означал буквально «выпить рюмку водки или другого алкоголя натощак».

Происхождение этого выражения связано со средневековой медицинской практикой дезинфекции желудка с помощью спиртовых настоев. Кроме того, еще в древности и раннем средневековье европейцы знали, что спиртовые настойки некоторых трав (например, полыни) помогают избавить организм от паразитов. Поэтому в сознании людей употребление алкоголя стало связываться с уничтожением паразитов, живущих в кишечнике. Отсюда и семантика фразеологизма, ставшего почти интернациональным. Ведь похожие выражения существуют и в других языках, например испанское matar el gusanillo – выпить перед завтраком рюмку алкоголя, буквально «убить червячка», португальское matar o bicho – выпить рюмку натощак, буквально «убить червя» и другие.

Но, поскольку алкоголь, особенно на голодный желудок, обычно сопровождают закуской, значение выражения в русском языке постепенно стало меняться и в последствии на первый план вышел именно перекус, утоление голода.

Лингвисты считают, что этому изменению способствовал также глагол «заморить», который еще в Древней Руси устойчиво употреблялся в словосочетании «заморить голодом» и ассоциировался с ощущением голода, которое утоляется пищей, а не выпивкой. В таком виде оборот успешно дошел и до наших дней.

Почему крик уток не дает эхо?

Многие знают, что утиное кряканье не дает эха. Откуда и как появилось это поверье – неизвестно, однако недавно ученые заинтересовались этой легендой и решили провести серию экспериментов, используя передовое аудио оборудование, чтобы доказать или опровергнуть этот миф.

Ученые из Лондонского университетского колледжа развенчали этот миф, поставив вполне корректный эксперимент. Они записали множество вариантов кряканья уток на хороший диктофон, а затем пришли в знаменитый Альберт-холл — лучший зал Великобритании с точки зрения акустических свойств и воспроизвели эти записи там. При этом ученые использовали специальный прибор для измерения эха, регистрирующий как прямую звуковую волну, так и отраженную.

Какого же было их удивление, когда, они обнаружили, что не в состоянии отличить оригинальное кряканье утки от его эха. И если бы не показания прибора, то вряд ли бы они догадались о том, что эхо имело место. Но почему же так вышло? Этот уникальный феномен утиного кряканья заключается в том, что эхо почти полностью идентично оригинальному звуку по всем параметрам.

Ухо человека не в состоянии отличить настоящее кряканье утки от его эха.

То есть, если вы услышите два кряка подряд, то не сможете с уверенностью сказать, прокричала ли утка два раза подряд или же только один, но с эхо! Поэтому эхо есть, но оно практически неотличимо от оригинала.

Льва Яшина включили в список лучших игроков в истории чемпионатов мира

Лев Яшин — один из величайших вратарей в истории мирового футбола, и напоминания об этом периодически прилетают из разных мест. В конце октября журнал France Football в очередной раз вручил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю сезона — им стал Эмилиано Мартинес из Аргентины; а в начале ноября издание FourFourTwo включило советского голкипера в топ-20 лучших игроков в истории чемпионатов мира.

Лев Иванович занял в списке 16-е место из 33 возможных. Издание дало следующий комментарий: «Черный Паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помог своей стране занять четвертое место в 1966 году и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года».

Лев Яшин с «Золотым мячом». Фото Олег Неелов, архив «СЭ»

Яшин — единственный вратарь в истории футбола, получивший «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года (1963). Он был признан ФИФА лучшим вратарем XX века.

Если кто-то пробовал рассмотреть Мону Лизу в сильном приближении, чтобы глаз на весь экран... Или губы... То вы застынете в полном недоумении... Потому что невозможно найти ни одного мазка. Даже самого крошечного.

Можно приближать изображении сколь угодно долго, вы их никогда не увидите. Даже если вооружитесь микроскопом. Более того, когда исследователи сделали рентген Моны Лизы, то тоже не увидели ни одного мазка.

Но каждый мазок... длиной в одну сороковую миллиметра. Леонардо с помощью лупы наносил сеть вот таких микро-штрихов кистью, а потом уже наносил слой тончайшей краски. И так 30 раз: слой штрихов, слой краски.

Так получилось живописное волшебство. Мягчайшие переходы от цвета к цвету. Ощущение, что женщину обволакивает воздух. Тончайшие тени.

Отсюда вся эта загадочность Моны Лизы. Не просто так вам кажется, что она сейчас заговорит, что она сейчас вздохнёт.

Сфумато — это «живая вода» Леонардо.

Леонардо сделал все, чтобы Мона Лиза казалась живой.

Если художник использует сфумато, то значит вы не увидите чётких линий и резких переходов от цвета к цвету.

Наоборот, один цвет будет мягко перетекать в другой. При этом создаётся иллюзия еле заметной дымки между зрителем и изображением. С итальянского sfumato как раз и переводится, как «дымка».

CBCartsNews

Можно приближать изображении сколь угодно долго, вы их никогда не увидите. Даже если вооружитесь микроскопом. Более того, когда исследователи сделали рентген Моны Лизы, то тоже не увидели ни одного мазка.

Зато обнаружили кое-что невообразимое! 30 тончайших слоёв краски. Вы даже представить не можете, насколько тонких. В 1 микрометр. Для сравнения диаметр человеческого волоса – 80 микрометров! Оказалось, что мазки там есть.

Но каждый мазок... длиной в одну сороковую миллиметра. Леонардо с помощью лупы наносил сеть вот таких микро-штрихов кистью, а потом уже наносил слой тончайшей краски. И так 30 раз: слой штрихов, слой краски.

Так получилось живописное волшебство. Мягчайшие переходы от цвета к цвету. Ощущение, что женщину обволакивает воздух. Тончайшие тени.

Отсюда вся эта загадочность Моны Лизы. Не просто так вам кажется, что она сейчас заговорит, что она сейчас вздохнёт.

Сфумато — это «живая вода» Леонардо.

Леонардо сделал все, чтобы Мона Лиза казалась живой.

Если художник использует сфумато, то значит вы не увидите чётких линий и резких переходов от цвета к цвету.

Наоборот, один цвет будет мягко перетекать в другой. При этом создаётся иллюзия еле заметной дымки между зрителем и изображением. С итальянского sfumato как раз и переводится, как «дымка».

CBCartsNews

Мисофония, кенопсия и фриссон. Что это за чувства?

Мисофония – это чувство сильного дискомфорта, вызывающее агрессию в ответ на определенные звуки. Например, жевание, шум от тяжелого дыхания, звуки клавиш на клавиатуре и т. п. Люди с мисофонией могут реагировать на эти звуки негодованием, беспокойством и даже физиологическими реакциями, такими как учащенное сердцебиение или потливость.

Кенопсия – смесь страха и ностальгии, когда вы находитесь в месте, где еще недавно было очень людно, а сейчас нет никого. Это чувство знакомо многочисленным туристам в Чернобыле – городе, где когда-то кипела жизнь, а теперь из каждого угла веет смертью. В интернете есть даже одноименное сообщество фотографов, Kenopsia, где выкладывают кадры заброшенных домов, больниц, улиц из разных стран.

Фриссон – это ощущение мурашек, которые могут пройти по коже в ответ на какое-то внешнее воздействие – такое, как красивая музыка, волнующий момент в кино, трогательное место в книге или величественное произведение искусства. Это чувство может вызывать положительные эмоции и часто ассоциируется с эстетическим удовлетворением.

Важно помнить, что эти состояния не являются расстройствами или болезнями, а представляют собой естественные особенности человеческого восприятия. Надеемся, что эти новые определения помогут вам лучше ориентироваться в мире эмоций и чувств!

Почему в разных городах одна и та же радиостанция вещает на разных волнах?

Во-первых, регулирование радиовещания контролируется государственными органами, такими как комиссии по связи и информационным технологиям. Они назначают частоты и выдают лицензии для вещания в разных регионах.

Кроме того, разные частоты используются, чтобы избежать вмешательства и пересечения сигналов между разными радиостанциями. Если бы все радиостанции использовали одну и ту же частоту повсеместно, это могло бы привести к сильным помехам и перебоям в приеме сигнала.

Разные частоты могут использоваться для оптимизации покрытия радиостанции в разных местах. Например, низкие частоты могут проникать сквозь преграды и иметь более широкий радиус покрытия, в то время как высокие частоты могут предоставить более высокое качество сигнала, но с более ограниченным радиусом покрытия.

Поэтому разделение частот позволяет эффективно использовать радиочастотный спектр. Каждый регион может оптимизировать свои частотные диапазоны в зависимости от наличия свободных частот и технических возможностей.

Но если одна радиостанция уходит из эфира, ее частота по конкурсу достается другой радиостанции. И в этом случае нет возможности обеспечить новому вещателю ту же частоту, которую он использует в другом регионе.

Таким образом, различия в частотах радиостанций в разных городах обычно объясняются техническими, регуляторными и практическими соображениями, связанными с эффективностью вещания и покрытием.

Иногда мы не можем описать то, что чувствуем. А для этого чувства, возможно, уже давно придумали специальные слова, которые вы, возможно, и не знали!

Мисофония – это чувство сильного дискомфорта, вызывающее агрессию в ответ на определенные звуки. Например, жевание, шум от тяжелого дыхания, звуки клавиш на клавиатуре и т. п. Люди с мисофонией могут реагировать на эти звуки негодованием, беспокойством и даже физиологическими реакциями, такими как учащенное сердцебиение или потливость.

Кенопсия – смесь страха и ностальгии, когда вы находитесь в месте, где еще недавно было очень людно, а сейчас нет никого. Это чувство знакомо многочисленным туристам в Чернобыле – городе, где когда-то кипела жизнь, а теперь из каждого угла веет смертью. В интернете есть даже одноименное сообщество фотографов, Kenopsia, где выкладывают кадры заброшенных домов, больниц, улиц из разных стран.

Фриссон – это ощущение мурашек, которые могут пройти по коже в ответ на какое-то внешнее воздействие – такое, как красивая музыка, волнующий момент в кино, трогательное место в книге или величественное произведение искусства. Это чувство может вызывать положительные эмоции и часто ассоциируется с эстетическим удовлетворением.

Важно помнить, что эти состояния не являются расстройствами или болезнями, а представляют собой естественные особенности человеческого восприятия. Надеемся, что эти новые определения помогут вам лучше ориентироваться в мире эмоций и чувств!

Почему в разных городах одна и та же радиостанция вещает на разных волнах?

Далеко не все радиостанции вещают на всей территории страны. Многие работают только в нескольких регионах. Разные города могут использовать разные частоты для вещания одной и той же радиостанции по нескольким причинам.

Во-первых, регулирование радиовещания контролируется государственными органами, такими как комиссии по связи и информационным технологиям. Они назначают частоты и выдают лицензии для вещания в разных регионах.

Кроме того, разные частоты используются, чтобы избежать вмешательства и пересечения сигналов между разными радиостанциями. Если бы все радиостанции использовали одну и ту же частоту повсеместно, это могло бы привести к сильным помехам и перебоям в приеме сигнала.

Разные частоты могут использоваться для оптимизации покрытия радиостанции в разных местах. Например, низкие частоты могут проникать сквозь преграды и иметь более широкий радиус покрытия, в то время как высокие частоты могут предоставить более высокое качество сигнала, но с более ограниченным радиусом покрытия.

Поэтому разделение частот позволяет эффективно использовать радиочастотный спектр. Каждый регион может оптимизировать свои частотные диапазоны в зависимости от наличия свободных частот и технических возможностей.

Но если одна радиостанция уходит из эфира, ее частота по конкурсу достается другой радиостанции. И в этом случае нет возможности обеспечить новому вещателю ту же частоту, которую он использует в другом регионе.

Таким образом, различия в частотах радиостанций в разных городах обычно объясняются техническими, регуляторными и практическими соображениями, связанными с эффективностью вещания и покрытием.

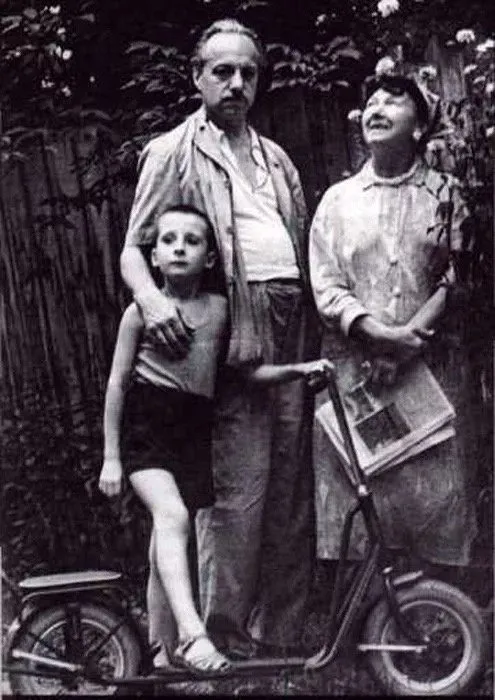

Рина Зелёная и Константин Топуридзе

Она всегда говорила, что ей посчастливилось жить рядом с Ангелом. Рина Зеленая и Константин Топуридзе любили друг друга и любили жизнь. Им всегда было о чем поговорить и о чем помолчать. Две личности, два больших таланта, две судьбы, накрепко связанные одной нитью.

Она родилась на заре двадцатого века в Ташкенте, училась в престижной гимназии в Москве, по воле случая поступила в театральную школу и впервые вышла на сцену в Одессе. Ее необычное имя Рина появилось только потому, что на первой афише не помещалось полное имя Екатерина.

Вся ее жизнь похожа на череду случайностей и совпадений. Но на самом деле это актриса рассказывала о своей жизни легко и задорно. Она нечасто упоминала о том, как ей приходилось содержать маму и сестру. И старалась не говорить о собственной внешности. Навсегда остался в ней комплекс некрасивой девочки, появившийся еще в школьные годы.

Будущая звезда выскочила замуж в 18 лет и сама себе казалась теперь уж совершенно взрослой. Ее супругом стал Владимир Блюмельфельд, известный в столице юрист. Слишком большая разница в возрасте и в образе жизни помешала им сохранить брак. Молоденькая Рина была похожа на щебечущую птичку, весело скачущую по веткам. У нее в голове всегда была куча невероятных идей, ей хотелось все время двигаться, разыгрывать всех вокруг. Но муж не разделял бесконечного веселья юной супруги. Несмотря на развод, Рина и Владимир остались добрыми друзьями на всю жизнь.

Он родился в Тбилиси и с детства мечтал строить красивейшие здания. Его мечта сбылась. Он стал не просто архитектором, его потрясающие творения продолжают радовать своей красотой до сих пор. Фонтаны Дружбы народов Каменный цветок, Золотой колос на ВДНХ созданы по его проектам. Он поражал своим талантом и невероятной широтой творческой мысли.

Он довольно рано женился, но его первый брак распался. Бывшая жена не переставала с уважением относиться к Константину, потому что, кроме чрезмерной любви к работе его и упрекнуть было не в чем. Иногда кажется, что он просто готовил себя к встрече с настоящей любовью.

Они познакомились в Абхазии. Роман закружился столь стремительно, что они оба, не успев оглянуться, уже были мужем и женой. Рина Васильевна и Константин Тихонович обладали, помимо своих профессиональных талантов, еще и необыкновенным даром – дружить. Трудно себе представить, но первый муж Рины и первая жена Константина с удовольствием бывали в их доме.

У них почти все время жили родственники: дети мужа от первого брака, племянница, потом и внуки. Здесь всем находилось место, каждому было уютно, тепло и весело в этом необыкновенном доме. Они постоянно шутили и посмеивались друг над другом, но столько в этих милых перепалках было нежности, любви и счастья!

Ритм жизни двух талантливых людей не давал им возможности быть вместе постоянно. У нее были съемки, гастроли, концерты, у него – сложные проекты и работа над ними иногда круглые сутки. Но каждую свободную минуту они проводили вместе. У них хватало сил ходить на концерты, выставки, визиты к друзьям и родным. Казалось, что их жизненной энергии хватит на десятерых. Иногда, пробыв в гостях каких-то пятнадцать минут, Рина Васильевна начинала торопить супруга, напоминая, что их уже ждут в совершенно другом месте. Они за вечер успевали посетить кучу мероприятий.

Но больше всего замечательная актриса любила те вечера, когда она могла сидеть тихонько в уголке и наблюдать за тем, как сосредоточенно работает Константин Тихонович. Она любовалась им, и через десятки совместно прожитых лет не могла поверить, что этот сильный, строгий, серьезный мужчина принадлежит только ей. Это ее, взрослую женщину, сохранившую наивность и задор маленькой девочки, он готов носить на руках, петь ей серенады, просто любить.

Во время Великой Отечественной войны Рина Зеленая очень часто выступала перед бойцами на передовой. Но в короткие минуты отдыха они с супругом снова были вместе. Когда ему доводилось дежурить во время обстрелов, актриса просила его одеть хотя бы кастрюлю на голову, чтоб его не убило осколком. Но это статный мужчина гордо констатировал, что его дворянское происхождение не позволяет ему умирать с кастрюлей на голове.

А сколько трепета и заботы было в его категоричном приказании писать ему ежедневно, когда она в отъезде. При этом он признавался, что может письмо не прочесть. Но когда конверт от возлюбленной лежит на столе, он знает, что с ней все в полном порядке. И она писала любимому Котэ обо всем на свете, хотя очень не любила писанину.

Их жизнь была наполнена до краев. Любовью, талантом, счастьем. У самой Рины Васильевны не было детей, но она воспитывала детей мужа, племянницу, соседских детей. Они понимали ее, она восторгалась глубиной и чистотой детских душ.

И рядом всегда был он – ее Котэ, ее Ангел. Когда в 1969 у него случился первый инфаркт, актриса вдруг поняла, что совершенно не представляет себе жизни без него. С этого момента они стали еще теплее относиться друг к другу, проживая каждый день так, будто следующий рассвет уже не наступит. Им было отпущено еще несколько счастливых лет. Второй инфаркт в 1977 унес жизнь ее Ангела. Рина Васильевна после потери почти полностью потеряла зрение, будто не хотела смотреть на мир, в котором не было его.

Она пережила любимого на 14 лет, ежедневно думая о нем. Он жила ради его памяти и искренне верила, что они обязательно встретятся где-то на небесах.

Она всегда говорила, что ей посчастливилось жить рядом с Ангелом. Рина Зеленая и Константин Топуридзе любили друг друга и любили жизнь. Им всегда было о чем поговорить и о чем помолчать. Две личности, два больших таланта, две судьбы, накрепко связанные одной нитью.

Этой замечательной актрисой восторгались, ее появления на экране всегда ждали, ее острые шутки цитировали. Она навсегда осталась маленькой смешливой девочкой, наивной, доброй, очень искренней. Просто удивительно, как в ней помещалось столько жизненной энергии и любви.

Она родилась на заре двадцатого века в Ташкенте, училась в престижной гимназии в Москве, по воле случая поступила в театральную школу и впервые вышла на сцену в Одессе. Ее необычное имя Рина появилось только потому, что на первой афише не помещалось полное имя Екатерина.

Вся ее жизнь похожа на череду случайностей и совпадений. Но на самом деле это актриса рассказывала о своей жизни легко и задорно. Она нечасто упоминала о том, как ей приходилось содержать маму и сестру. И старалась не говорить о собственной внешности. Навсегда остался в ней комплекс некрасивой девочки, появившийся еще в школьные годы.

Будущая звезда выскочила замуж в 18 лет и сама себе казалась теперь уж совершенно взрослой. Ее супругом стал Владимир Блюмельфельд, известный в столице юрист. Слишком большая разница в возрасте и в образе жизни помешала им сохранить брак. Молоденькая Рина была похожа на щебечущую птичку, весело скачущую по веткам. У нее в голове всегда была куча невероятных идей, ей хотелось все время двигаться, разыгрывать всех вокруг. Но муж не разделял бесконечного веселья юной супруги. Несмотря на развод, Рина и Владимир остались добрыми друзьями на всю жизнь.

Он родился в Тбилиси и с детства мечтал строить красивейшие здания. Его мечта сбылась. Он стал не просто архитектором, его потрясающие творения продолжают радовать своей красотой до сих пор. Фонтаны Дружбы народов Каменный цветок, Золотой колос на ВДНХ созданы по его проектам. Он поражал своим талантом и невероятной широтой творческой мысли.

Он довольно рано женился, но его первый брак распался. Бывшая жена не переставала с уважением относиться к Константину, потому что, кроме чрезмерной любви к работе его и упрекнуть было не в чем. Иногда кажется, что он просто готовил себя к встрече с настоящей любовью.

Они познакомились в Абхазии. Роман закружился столь стремительно, что они оба, не успев оглянуться, уже были мужем и женой. Рина Васильевна и Константин Тихонович обладали, помимо своих профессиональных талантов, еще и необыкновенным даром – дружить. Трудно себе представить, но первый муж Рины и первая жена Константина с удовольствием бывали в их доме.

У них почти все время жили родственники: дети мужа от первого брака, племянница, потом и внуки. Здесь всем находилось место, каждому было уютно, тепло и весело в этом необыкновенном доме. Они постоянно шутили и посмеивались друг над другом, но столько в этих милых перепалках было нежности, любви и счастья!

Ритм жизни двух талантливых людей не давал им возможности быть вместе постоянно. У нее были съемки, гастроли, концерты, у него – сложные проекты и работа над ними иногда круглые сутки. Но каждую свободную минуту они проводили вместе. У них хватало сил ходить на концерты, выставки, визиты к друзьям и родным. Казалось, что их жизненной энергии хватит на десятерых. Иногда, пробыв в гостях каких-то пятнадцать минут, Рина Васильевна начинала торопить супруга, напоминая, что их уже ждут в совершенно другом месте. Они за вечер успевали посетить кучу мероприятий.

Но больше всего замечательная актриса любила те вечера, когда она могла сидеть тихонько в уголке и наблюдать за тем, как сосредоточенно работает Константин Тихонович. Она любовалась им, и через десятки совместно прожитых лет не могла поверить, что этот сильный, строгий, серьезный мужчина принадлежит только ей. Это ее, взрослую женщину, сохранившую наивность и задор маленькой девочки, он готов носить на руках, петь ей серенады, просто любить.

Во время Великой Отечественной войны Рина Зеленая очень часто выступала перед бойцами на передовой. Но в короткие минуты отдыха они с супругом снова были вместе. Когда ему доводилось дежурить во время обстрелов, актриса просила его одеть хотя бы кастрюлю на голову, чтоб его не убило осколком. Но это статный мужчина гордо констатировал, что его дворянское происхождение не позволяет ему умирать с кастрюлей на голове.

А сколько трепета и заботы было в его категоричном приказании писать ему ежедневно, когда она в отъезде. При этом он признавался, что может письмо не прочесть. Но когда конверт от возлюбленной лежит на столе, он знает, что с ней все в полном порядке. И она писала любимому Котэ обо всем на свете, хотя очень не любила писанину.

Их жизнь была наполнена до краев. Любовью, талантом, счастьем. У самой Рины Васильевны не было детей, но она воспитывала детей мужа, племянницу, соседских детей. Они понимали ее, она восторгалась глубиной и чистотой детских душ.

И рядом всегда был он – ее Котэ, ее Ангел. Когда в 1969 у него случился первый инфаркт, актриса вдруг поняла, что совершенно не представляет себе жизни без него. С этого момента они стали еще теплее относиться друг к другу, проживая каждый день так, будто следующий рассвет уже не наступит. Им было отпущено еще несколько счастливых лет. Второй инфаркт в 1977 унес жизнь ее Ангела. Рина Васильевна после потери почти полностью потеряла зрение, будто не хотела смотреть на мир, в котором не было его.

Она пережила любимого на 14 лет, ежедневно думая о нем. Он жила ради его памяти и искренне верила, что они обязательно встретятся где-то на небесах.

Известные пословицы и поговорки, которые мы употребляем неправильно

В быстротечный век цифровых технологий народная мудрость о времени представляет особую ценность. Используя пословицу «Делу время, потехе — час», мы желаем подчеркнуть приоритетность занятий. В современном понимании это выражение означает, что отдыху и развлечениям предшествует работа и дела.

На самом деле изначально пословица имела противоположный смысл. Известно, что славяне любят отдыхать и умеют веселиться. Так было во все времена. В старину эта пословица подчеркивала характерную особенность русского народа и содержала такой смысл: «Во время работы не забывай о веселье отдыхе». По сути, так оно и есть. Например, в пятницу рабочий день проходит быстрее. Уж не потому ли, что весь день мы трудимся в предвкушении выходных?

Остаться с носом

В нашем понимании выражение «остаться с носом» означает потерпеть неудачу в хитроумной махинации. Ее употребляют, чтоб саркастично подчеркнуть фиаско незадачливого дельца, которому не удалось обмануть покупателя или партнера. Давным-давно эти слова имели совершенно другой смысл и не содержали ироничного подтекста.

В Древней Руси была традиция — благополучное решение важного дела нуждалось в подношении высокопоставленному чиновнику. Сейчас это называется коррупцией и взяточничеством. Тогда же подношение называлось «носом» (производное «носить»). Оборот дела часто зависел от благосклонности чиновника, заинтересованные лица старались всячески его задобрить. Что, кстати, не всегда удавалось.

По реакции чиновника судили о шансах на решение вопроса в нужном направлении. Случалось, что проблема выходила за границы полномочий чиновника или судьи и тот отказывался от подношения («носа»). В таком случае ходок оставался с носом, понимая, что дела его совсем плохи.

Гол как сокол

На Руси употребляли выражение в развернутом виде — «Гол как сокол, остер как бритва». Иногда вместо бритвы упоминали топор. Как ни странно, речь идет не о грациозной птице, а военном приспособлении. Так назывался тяжелый таран, основным элементом которого было огромное, отесанное бревно. С его помощью воины рушили вражеские укрепления.

Идиому с упоминанием топора или бритвы использовали, чтобы подчеркнуть смекалку бедняка. Яркий пример — солдат, который смог приготовить наваристую кашу из топора.

Работать спустя рукава

С некоторых пор так стали говорить о нерадивом сотруднике, который плохо выполняет работу. Изначально выражение имело несколько иной смысл. Корни фразеологизма исходят из допетровской Руси, когда бояре и другие знатные люди носили кафтаны с длинными рукавами.

Длина рукава была прямо пропорциональна социальному статусу обладателя одежды. Для бытовых действий в рукавах были специальные прорези. Знатные люди не занимались грубой работой. Если обстоятельства требовали участия в физическом труде, то это вызывало негодование. Выражение «работать спустя рукава» характеризовало человека, непривыкшего к физическому труду по своему социальному статусу.

Пьяному море по колено

На Руси никогда не жаловали пьяниц. Расхожее выражение характеризует бахвальство и безрассудство любителей спиртного. Изначально пословица имела несколько развернутый вид. Первоначальный вариант имел продолжение «а лужа по уши». Так в народе презрительно подчеркивали, что бахвальство «море по колено» беспочвенно и может привести к печальным последствиям. Что обычно и происходит.

Он на этом собаку съел

Тема собаки часто фигурирует в пословицах: ее зарыли и даже съели. Сейчас выражение «съесть собаку» используют, чтобы метко охарактеризовать человека опытного, знатока своего дела. Давным-давно пословица, как и собака, имела «хвост», который потерялся. В полной версии выражение звучит так — «собаку съел, а хвостом подавился». Пословица говорит о слишком самонадеянном человеке, который не рассчитал своих сил и не справился с делом. Также саркастичный подтекст метко характеризовал хитрецов, которым не удался обман.

Первый блин комом

Наши современники используют выражение «первый блин комом», чтобы подчеркнуть, что не все получается с первого раза и многое приходит с опытом. Люди ошибочно считают, что пословица произошла от процесса выпечки блинов, когда первый блин не всегда удачный. Дойдя до нас сквозь время, выражение видоизменилось, потеряв свой первоначальный смысл. Когда-то оно звучало так: «Первый блин — комАм, второй — друзьям, третий — родне, четвертый — мне».

Дальше — интереснее. В далекие времена на Руси «комами» называли дрессированных медведей. Диких сородичей уважительно звали «берсерком», «рыкарем», «хозяином леса» и «косолапым». До крещения Руси народ ежегодно праздновал Комоедицу. Праздник был приурочен к первому весеннему выпасу домашнего скота.

Хозяйка готовила особое блюдо из толченого гороха. Густую кашу, которой угощали гостей, называли комом. В этот день по дворам ходила гурьба ряженых с дрессированным медведем. Очень быстро появился обычай, по которому мишек стали называть «комами», поскольку они первыми получали праздничное угощение.

Не в своей тарелке

Выражение произошло от французского «n'etre dans son assiette», которое французы используют для обозначения крайне незавидной ситуации. Наши современники употребляют его, не вникая в тонкости французского языка. Что привело к искажению первоначального смысла. На просторах Рунета слова «не в своей тарелке» характеризуют нерешительного человека, который испытывает дискомфорт. Чаще всего такое ощущение возникает в новом коллективе или непривычной обстановке.

Гнаться за двумя зайцами

Дошедшее до нашего времени выражение потеряло окончание. В первоначальном варианте речь шла не только о зайцах. Поговорка «гнаться за двумя зайцами и кабана не поймать» произошла от охотников древней Руси. Пословица поучала концентрироваться на главной цели, не отвлекаясь на второстепенные. То есть, выйдя на охоту на кабана, не нужно обращать внимание на зайцев.

В искаженном смысле пословица потеряла часть слов о главной цели, хотя и сохранила поучительный характер. Теперь она учит не хвататься за несколько дел одновременно, поскольку есть риск не завершить ни одно из начатых. Чаще всего именно так и происходит.

Делу — время, потехе — час

В быстротечный век цифровых технологий народная мудрость о времени представляет особую ценность. Используя пословицу «Делу время, потехе — час», мы желаем подчеркнуть приоритетность занятий. В современном понимании это выражение означает, что отдыху и развлечениям предшествует работа и дела.

На самом деле изначально пословица имела противоположный смысл. Известно, что славяне любят отдыхать и умеют веселиться. Так было во все времена. В старину эта пословица подчеркивала характерную особенность русского народа и содержала такой смысл: «Во время работы не забывай о веселье отдыхе». По сути, так оно и есть. Например, в пятницу рабочий день проходит быстрее. Уж не потому ли, что весь день мы трудимся в предвкушении выходных?

Остаться с носом

В нашем понимании выражение «остаться с носом» означает потерпеть неудачу в хитроумной махинации. Ее употребляют, чтоб саркастично подчеркнуть фиаско незадачливого дельца, которому не удалось обмануть покупателя или партнера. Давным-давно эти слова имели совершенно другой смысл и не содержали ироничного подтекста.

В Древней Руси была традиция — благополучное решение важного дела нуждалось в подношении высокопоставленному чиновнику. Сейчас это называется коррупцией и взяточничеством. Тогда же подношение называлось «носом» (производное «носить»). Оборот дела часто зависел от благосклонности чиновника, заинтересованные лица старались всячески его задобрить. Что, кстати, не всегда удавалось.

По реакции чиновника судили о шансах на решение вопроса в нужном направлении. Случалось, что проблема выходила за границы полномочий чиновника или судьи и тот отказывался от подношения («носа»). В таком случае ходок оставался с носом, понимая, что дела его совсем плохи.

Гол как сокол

На Руси употребляли выражение в развернутом виде — «Гол как сокол, остер как бритва». Иногда вместо бритвы упоминали топор. Как ни странно, речь идет не о грациозной птице, а военном приспособлении. Так назывался тяжелый таран, основным элементом которого было огромное, отесанное бревно. С его помощью воины рушили вражеские укрепления.

Идиому с упоминанием топора или бритвы использовали, чтобы подчеркнуть смекалку бедняка. Яркий пример — солдат, который смог приготовить наваристую кашу из топора.

Работать спустя рукава

С некоторых пор так стали говорить о нерадивом сотруднике, который плохо выполняет работу. Изначально выражение имело несколько иной смысл. Корни фразеологизма исходят из допетровской Руси, когда бояре и другие знатные люди носили кафтаны с длинными рукавами.

Длина рукава была прямо пропорциональна социальному статусу обладателя одежды. Для бытовых действий в рукавах были специальные прорези. Знатные люди не занимались грубой работой. Если обстоятельства требовали участия в физическом труде, то это вызывало негодование. Выражение «работать спустя рукава» характеризовало человека, непривыкшего к физическому труду по своему социальному статусу.

Пьяному море по колено

На Руси никогда не жаловали пьяниц. Расхожее выражение характеризует бахвальство и безрассудство любителей спиртного. Изначально пословица имела несколько развернутый вид. Первоначальный вариант имел продолжение «а лужа по уши». Так в народе презрительно подчеркивали, что бахвальство «море по колено» беспочвенно и может привести к печальным последствиям. Что обычно и происходит.

Он на этом собаку съел

Тема собаки часто фигурирует в пословицах: ее зарыли и даже съели. Сейчас выражение «съесть собаку» используют, чтобы метко охарактеризовать человека опытного, знатока своего дела. Давным-давно пословица, как и собака, имела «хвост», который потерялся. В полной версии выражение звучит так — «собаку съел, а хвостом подавился». Пословица говорит о слишком самонадеянном человеке, который не рассчитал своих сил и не справился с делом. Также саркастичный подтекст метко характеризовал хитрецов, которым не удался обман.

Первый блин комом

Наши современники используют выражение «первый блин комом», чтобы подчеркнуть, что не все получается с первого раза и многое приходит с опытом. Люди ошибочно считают, что пословица произошла от процесса выпечки блинов, когда первый блин не всегда удачный. Дойдя до нас сквозь время, выражение видоизменилось, потеряв свой первоначальный смысл. Когда-то оно звучало так: «Первый блин — комАм, второй — друзьям, третий — родне, четвертый — мне».

Дальше — интереснее. В далекие времена на Руси «комами» называли дрессированных медведей. Диких сородичей уважительно звали «берсерком», «рыкарем», «хозяином леса» и «косолапым». До крещения Руси народ ежегодно праздновал Комоедицу. Праздник был приурочен к первому весеннему выпасу домашнего скота.

Хозяйка готовила особое блюдо из толченого гороха. Густую кашу, которой угощали гостей, называли комом. В этот день по дворам ходила гурьба ряженых с дрессированным медведем. Очень быстро появился обычай, по которому мишек стали называть «комами», поскольку они первыми получали праздничное угощение.

Не в своей тарелке

Выражение произошло от французского «n'etre dans son assiette», которое французы используют для обозначения крайне незавидной ситуации. Наши современники употребляют его, не вникая в тонкости французского языка. Что привело к искажению первоначального смысла. На просторах Рунета слова «не в своей тарелке» характеризуют нерешительного человека, который испытывает дискомфорт. Чаще всего такое ощущение возникает в новом коллективе или непривычной обстановке.

Гнаться за двумя зайцами

Дошедшее до нашего времени выражение потеряло окончание. В первоначальном варианте речь шла не только о зайцах. Поговорка «гнаться за двумя зайцами и кабана не поймать» произошла от охотников древней Руси. Пословица поучала концентрироваться на главной цели, не отвлекаясь на второстепенные. То есть, выйдя на охоту на кабана, не нужно обращать внимание на зайцев.

В искаженном смысле пословица потеряла часть слов о главной цели, хотя и сохранила поучительный характер. Теперь она учит не хвататься за несколько дел одновременно, поскольку есть риск не завершить ни одно из начатых. Чаще всего именно так и происходит.

У детских колясок тоже есть своя интересная история.

И мало кто знает, что детская коляска появилась не так давно – всего каких-то 250-300 лет назад, а до этого детей носили на руках, на спине, на животе в специальных полотняных или меховых сумках. Излишне говорить, как уставали счастливые мамы в те времена.

Внешне первые детские коляски больше напоминали небольшие повозки, в которые чаще всего запрягали шотландских пони. Дети перевозились в таких колясках сидя. Несколько поколений герцогов Девонширских выросли, пользуясь чудесными детскими экипажами.

Детские экипажи У. Кента представляли собой настоящее произведение искусства. Основное желание родителей было роскошное убранство, особое внимание уделялось внешнему виду. Безопасность и комфорт отсутствовали. Коляски были декорированы драгоценными тканями, кожами, дорогими породами дерева, расписывали их известные художники.

Настоящая мода на детские коляски возникла в 1840 году с легкой руки королевы Виктории, мамы девятерых детей, которая пожелала самолично прогуливаться со своими малышами по королевскому парку. Коляску королевы нельзя назвать действительно удобной. Она была чересчур высокая и неустойчивая, у нее не было ручек и ее нужно было тянуть за собой.

Вслед за королевской семьей колясками стали обзаводиться все состоятельные люди, сначала в Англии, а потом и по всему миру.

Начиная с 1840 года вместо пони коляски стали возить няни. Наличие коляски и няни было признаком высокого материального положения семьи. И в названиях моделей колясок того времени отражалась их привилегированность: самыми популярными модели были «Герцогиня» и «Принцесса». Начиная с 1840 года вместо пони коляски стали возить няни. Наличие коляски и няни было признаком высокого материального положения семьи. И в названиях моделей колясок того времени отражалась их привилегированность: самыми популярными модели были «Герцогиня» и «Принцесса».

Следующий шаг в эволюции детских экипажей был сделан в 1853 году, когда Чарльз Бэртон запатентовал коляску с ручкой сзади. Это резко увеличило как управляемость детского экипажа, так и степень обзора для маленького пассажира. Однако внешний вид, повторяющий очертания взрослых экипажей, полностью сохранился, а вместе с ним осталась и сама идея, что ребенок должен в коляске сидеть. Это очень сужало сферу её применения: она подходила лишь для подросших детей. Что же касается малышей, то случаи их выпадения из «экипажа» были не редкостью.

Однако, до изобретения полноценной детской коляски было еще далеко – в коляске Бертона ребенок тоже должен был сидеть, то есть коляска подходила только для детей старше одного года. Да и случаев выпадения детей из колясок было очень много, ведь о ремнях безопасности еще никто не задумывался.

И только к 80-90-м годам XIX века коляски стали напоминать привычные нам люльки на колесах. Но мамы и няни с колясками вынуждены были дефилировать по проезжей части, поскольку, из-за наличия колес, коляски с 1873 года считались одним из видов транспорта и их запрещено было катить по тротуару. К тому же, с!880 года все коляски требовалось оборудовать красными и белыми фонарями, как будто это и в самом деле были настоящие транспортные средства.

Теперь, чтобы устроиться на работу, няне необходимо было помимо рекомендаций предоставить и водительские права. Напомним, что коляска считалась таким же транспортом, как и автомобиль!

Однако, именно автомобили лишили детские коляски звания транспорта – загазованность улиц автомобильными выхлопами и, растущее количество этих самоходных экипажей, вытеснили детские коляски в скверы и парки прогуливаться по пешеходным дорожкам.

В конце 19 века в Великобритании появилась самая первая компания по производству колясок – Silver Cross. Она была основана в 1877 году и тогда же выпустила свои первые модели. С тех пор Silver Cross считается самой старейшей и престижной компанией в Англии, производящей коляски до сих пор.

Этот бренд успешно существует до сегодняшних дней, в 1948 год коляска Silver Cross была приобретена для родившегося принца Чарльза.